東京都渋谷区に本社を置く、スタートアップ企業へ向けたWeb広告運用やSEO対策支援をはじめ、データ活用を軸としたデジタルマーケティングDXを提供する株式会社Lifunext。統合型支援体制を強みとしており、ローカルメディアの買付けやグローバルにリサーチャーがいる体制など、多種多様な市場に対応しています。

代表の田村一将様がフリーランス時代からfreee製品を導入しており、創業時(2017年)にもfreee会社設立 ・freee会計、2019年にfreee人事労務を導入し、業務の効率化に取り組んでいます。

今回はfreee製品導入の経緯や活用法とその効果を、代表である田村様にお話を伺いました。

導入の背景

・将来的に、従業員数が増加した際に部署間で別々のシステムを利用すると業務が煩雑になる懸念があり、早い段階でバ��ックオフィスのシステム構築に着手したかった。

導入の決め手

・将来的なバックオフィスを考えた際に、部署を横断して業務を行った際の連携性などにも高い期待を持てたこと。

導入後の効果

・バックオフィスの業務を3名で行うことができ、freeeの活用で従業員の業務も効率化できた。

フリーランス時代から法人設立・規模拡大、常にfreeeと共に

――freeeを導入いただいたきっかけは何でしたか?

田村様(以下、田村): フリーランスだった2015年頃から、個人事業主版のfreee会計を利用していました。フリーランス時代から使っていたからこそ、freeeは課題に感じていることをコスパよく解決してくれているソフトだと認識していました。2017年に法人化した際にも「freee会社設立」を利用して会社を設立し、法人版��のfreee会計の利用を開始しました。

設立当初は、当分の間税理士や社労士にサポート頂きながらバックオフィス業務を行う想定でした。しかし、一番懸念していたのが将来的に社員が増えて部署を跨いぐ業務を行う際に、別々のブランドのシステムを入れてデータの連携や業務が煩雑になってしまうことでした。その頃からバックオフィスのシステムブランドを統一したいという思いがありました。

検討した段階では、まだ従業員が10人未満でしたのでシステム導入の緊急性がものすごく高いわけではなかったのですが、従業員数が増加した未来を考えて早めにシステム導入を実施しました。法人化の際にfreee会計を導入し、2019年頃にfreee人事労務を導入・2020年には経理担当が入社したので、その頃からバックオフィスの業務体制が整いはじめました。

――どのような判断軸で、freeeを導入されたのでしょうか?

田村: たとえば、賞与やインセンティブの計算が発生する度に外注先に対応を依頼するコストと、freeeのシステムを入れて自分たちで行うコストを比較したときに、リソースや心理的な負担の面も考慮した結果、システムを導入した方がいいという判断に至りました。

ゆくゆくは部門別のPL管理や工数管理もしたいと考えているので、ひとつのデータベースに情報が蓄積されている状態を構築することが大切だと思いました。データさえあれば、後から分析したり振り返りをしたりすることができますからね。

freeeだからこそ簡単にデー�タの連携ができ、実務経験がなくても利用できる

――freee導入後、どのように活用していますか?

田村: 助かっている部分でいうと、freee会計上でしっかり数字の集計ができるので、別途資料を作る必要性が少ないことです。そういった手間を省くことで人がやるべき仕事に向き合う環境を創出し会社自体の利益体質を上げることができるので、業務効率の面でもすごく助かっています。

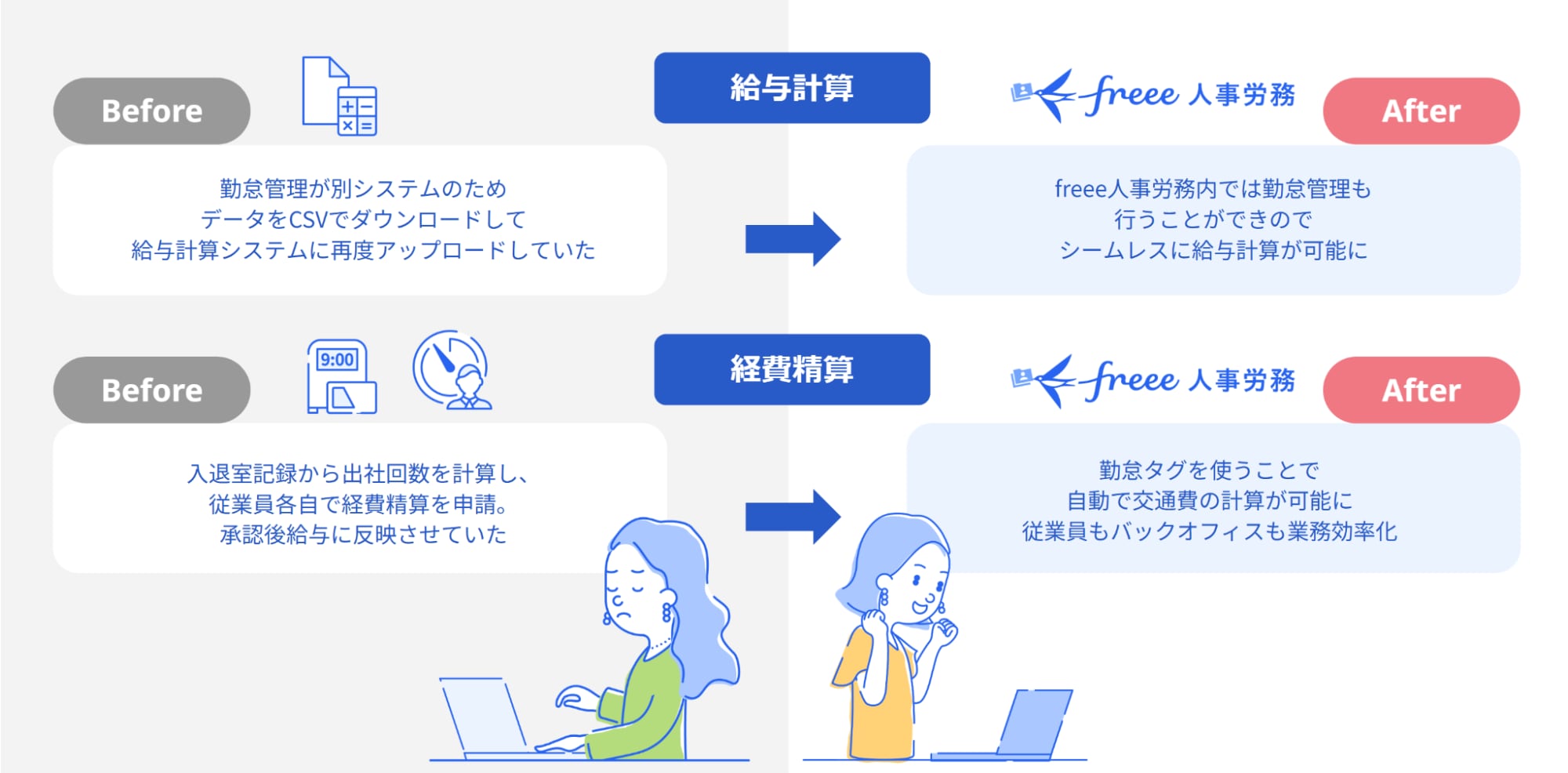

また、労務でいうと、実は2023年まで別の勤怠システムを使用していました。その時は勤怠データをCSVでダウンロードしてfreee人事労務に再度アップロードし、給与計算を行っていたのですが、そのデータのやりとりに手間がかかっていました。今は、freee人事労務内で勤怠管理もできているので、業務とシステムが分断せずにスムーズに作業ができています。その点だけでも、システムのブランドを統一するメリットを感じていますし、費用対効果高く利用させてもらっています。

直近でもfreeeの担当者の方から勤怠タグの機能をご紹介いただきました。今まで交通費の支給はスマートロックの入退室記録から出社回数を計算して、各自経費精算をしていたのですが、勤怠タグを使うことで自動で交通費が計算されるようになりました。これにより従業員もバックオフィスも業務効率化できているとの報告を受けており、効果を感じると同時にフォローの手厚さも実感しています。

現在弊社のバックオフィスは、従業員34名に対し総務・労務・法務・採用など3名で担当しています。バックオフィスの人数を増やさずとも運営が�出来ているのは、freeeで社内のワークフローを構築していることが理由になっていると思います。

さらには、バックオフィスの実務経験がない従業員でもスムーズに業務ができており、将来的にはバックオフィス業務を一人で回るような環境を構築していければと思っています。

さまざまな企業が利用するfreeeだからこそ、限界を感じることはない

――急成長する組織拡大に向けてfreeeを活用する意味合いについてお聞かせください。

田村: freeeのプロダクトには、企業成長の各フェーズで必要になる機能が揃っているので、従業員が増えて事業が拡大してもfreeeを使うことで問題なく業務ができると感じています。

中小企業をはじめ様々な企業が利用しているfreeeだからこそ、私のように一人から始まったような企業でも、成長に合わせて新しいプロダクトを導入したりプランを拡充したりすることができるので、限界を感じることはありませんでした。事業規模や従業員数が拡大してから、このようなソフトウェアやSaaSのリプレイスが難しくなる中で、freeeが上場するときに「会計はfreeeのソフトを使ってこんなにスムーズにできました。」という記事をみて、freeeの規模感までであればやっていけるだろうなという安心感がありました。

――今後freeeに対して期待することは何ですか?

田村: 今でもfreeeではさまざまなバックオフィス周りのサービスを展開してくれていますが、サービスが増え続けている中で�段々とキャッチアップがしづらくなってきました。

今後、そのサービスがどのように自分の会社に活用できるのか、コンサルティングのような活用支援サービスがあればもっとプロジェクトの幅を利かせることができるのではないかと思っています。

――最後に、会社が成長していく中で今後のバックオフィスの役割や展望について教えてください。

田村: なるべくシステム化できるような業務に関しては、freeeのようなプラットフォームを上手く活用していき、「スマートな組織」を目指していきたいと思っています。バックオフィスがスマートな状態になると、その分フロントラインの部分で利益体質に変わるため攻めることができると思っています。

企業として、仕事に対して健全なリソースを持つために、何も考えずにできてしまう作業はもはや人がやる必要はないと考えています。今後、直近2年で従業員を増やしていく計画も立てているので、プラットフォームのサービス設計に合わせて私たちも成長できればいいなと思っています。

掲載日 2024年12月27日