監修 前田 昂平(まえだ こうへい) 公認会計士・税理士

でんさい割引とは、企業間取引で発生した「でんさい」を受け取った側が、金融機関や手形割引業者に譲渡して、割引料を差し引いた分を現金化できる仕組みのことをいいます。

本記事では、でんさいとでんさい割引の概要、でんさいとファクタリングの違い、でんさい割引のメリット・デメリット、でんさい割引を利用する際の注意点を解説します。

目次

freee会計は電子帳簿保存法に完全対応

freee会計は、全プランで電子帳簿保存法へ対応。インボイス制度における証憑の電子保存はもちろん、優良電子帳簿の自動作成まで、freee会計を導入するだけで対応完了です。

でんさい(電子記録債権)割引とは

でんさい(電子記録債権)割引とは、企業間取引で発生した「でんさい」を受け取った側が、金融機関や手形割引業者に譲渡して、割引料を差し引いた分を現金化できる仕組みのことをいいます。

でんさいとは、電子記録債権のうち「株式会社 全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)」がサービスを提供する決済インフラのことです。

そもそも電子記録債権は、手形・指名債権(売掛債権等)に代わる新しい決済手段で、電子債権記録機関の記録原簿に電子記録することが、その効力発生の要件となっています。

これらは、従来の手形による手続きはすぐに現金化することができないため、受け取り側の企業が資金調達手段として活用しやすいようにつくられた仕組みです。また、手形の発行や紙の現物管理にかかるコストはもちろん、印紙代も不要になるため、発行側にもメリットがあります。

【関連記事】

電子記録債権(でんさい)を用いるメリットとは?手形との違いや利用の流れなどわかりやすく解説

でんさい割引の仕組みと流れ

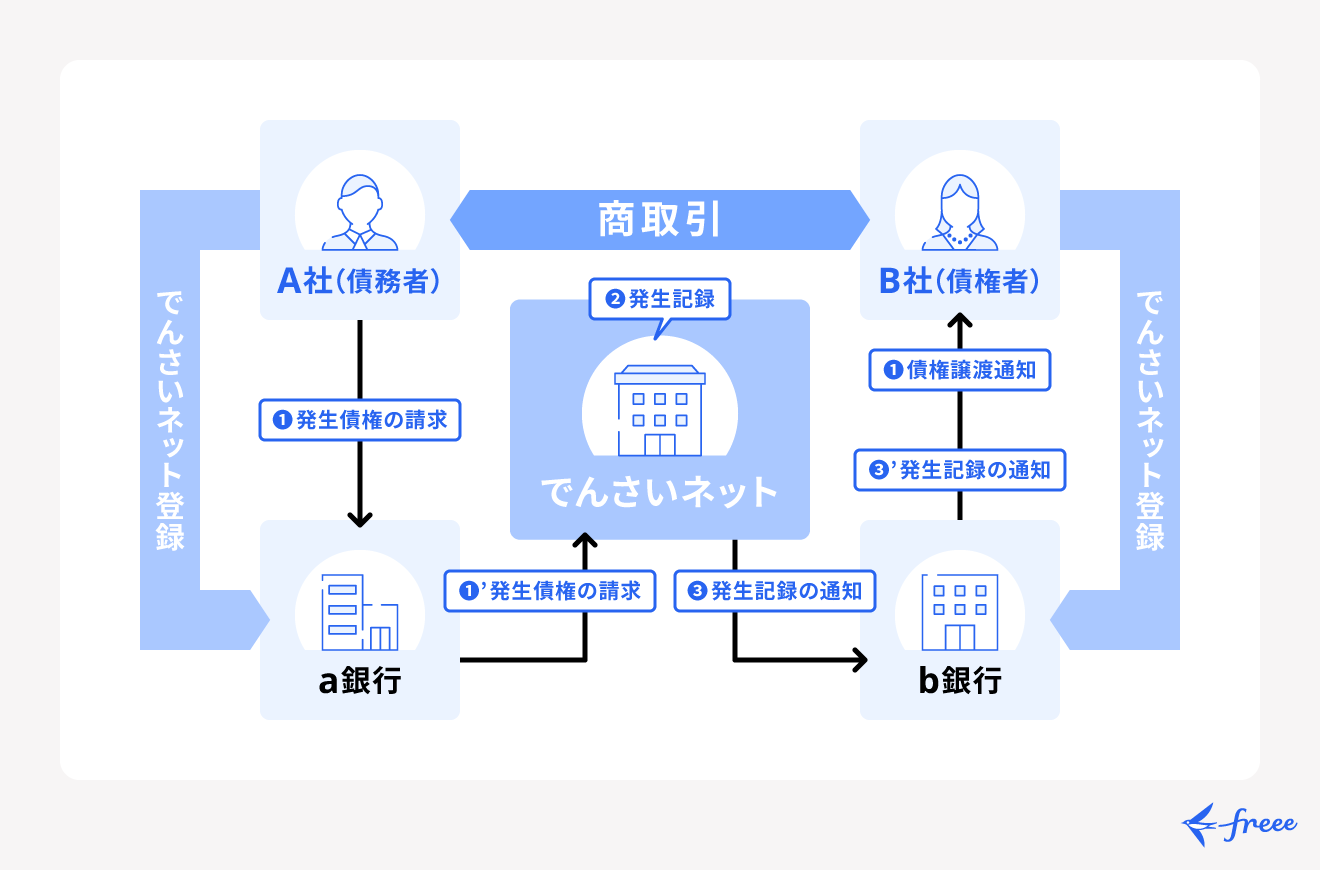

前述のとおり、でんさい割引はでんさいネットを介して行われます。

でんさい割引ができる条件は、金融機関がでんさいネットに参加していること、債務者・債権者のいずれもでんさいネットに登録していることです。登録の申し込みを行ったあと、審査に通過したら利用可能になります。

たとえば、A社(債務者)とB社(債権者)の間に商取引があった場合、下図の流れででんさい割引が行われます。

- A社は取引のある金融機関(a銀行)にでんさいの発生記録を請求する

- でんさいネットが発生記録を行う

- B社と取引のある金融機関(b銀行)を通じて、B社にでんさいの発生記録を通知する

- B社は受け取ったでんさいを金融機関(b銀行)または手形割引業者に割引を依頼する

- 審査通過後、B社は金融機関(b銀行)または手形割引業者から、割引料を引いた金額を支払い期日前に受け取れる

でんさい割引の割引料

でんさい割引には、割引料と呼ばれる手数料がかかります。割引率は、金融機関が審査や契約内容によって判断するため一定ではなく、一般的には割引料率は年2~15%の範囲で設定されます。

受け取る金額(割引料)は、以下の計算で求められます。

- 割引料 = でんさいの額面金額 × 割引日数 × 割引率(%) ÷ 365

でんさいとファクタリングの違い

ファクタリングは売掛債権等を支払期日前に売却して現金化するサービスであるのに対し、でんさいは支払・決済手段の一種です。これらの違いを詳しく解説します。

契約の利便性

でんさいはでんさいネットを介して利用しますが、新たに取引金融機関が増えた場合でも、でんさいネットに参画している金融機関であれば口座を新設する必要がありません。

一方のファクタリングは、ファクタリング会社ごとに契約を結ぶため、新たに取引先が増えた場合は契約を都度結ばなくてはなりません。

【関連記事】

ファクタリングの勘定科目は?仕訳方法や注意点も紹介

債務者が支払い不能になった場合のリスク

でんさいとファクタリングでは、債務者が支払い不能になった場合、誰がどのようなリスクを負うのかが異なります。

でんさい割引によって金融機関などに譲渡したのち、債務者である発行元の企業が支払い不能に陥った場合は、手形と同様に受け取り側の企業が保証人になり、支払い義務を負います。

一方、ファクタリングで債務者が支払不能に陥った場合は、買い取ったファクタリング会社側が不履行リスクを負い、受け取り側の企業に支払い義務は生じません。

でんさい割引のメリット

でんさい割引は、利便性に優れている点でメリットが大きいとされています。詳しくは以下のとおりです。

手数料が安い

でんさい割引を利用すると、譲渡した金融機関の金利に準じて現金化でき、手形割引業者に譲渡した場合は利息制限法の範囲で現金化できます。そのため、ファクタリングに比べて手数料が安く抑えられます。

手続きが簡単

でんさい割引はでんさいネットに登録していれば、すべての手続きをオンラインで完結できるため、従来の手形による手続きと比べて事務負担が少なく簡単です。

でんさいネットに参加している金融機関であれば、どこでも同じ手順で手続きができる利便性もあります。

でんさい割引のデメリット

でんさい割引には、以下のようなデメリットもあります。メリット・デメリットを勘案して、利用するかどうかを判断しましょう。

未回収責任を負う

前述のとおり、万が一、電子記録債権の支払い期日までに発行元の企業が倒産などにより支払い不能になった場合は、受け取り側の企業が未回収責任を負わなくてはなりません。譲渡した電子記録債権は買い戻す必要があります。

電子記録債権による取引にあたっては、発行元の財務状況などの与信管理を徹底し、リスクを回避することが重要といえます。

審査が厳しい

でんさい割引を行う際は、金融機関による融資同様の審査を受ける必要があります。審査の結果によって割引信用枠や割引率(手数料)が決定します。

手形割引業者に譲渡を依頼する場合は、金融機関を経由するよりも比較的簡単に申し込めるため、でんさい割引のほうがハードルが高いと感じられるケースもあるでしょう。

でんさい割引を利用する際の注意点

でんさい割引を利用する際に注意しておきたいこともあります。ここでは2つのポイントを紹介します。

でんさい割引後の買い戻しはできない

でんさい割引後、原則として買い戻しはできません。

特定の事情に限り、一定の手数料を支払うなどの条件付きで買い戻しが可能というケースもありますが、ほとんど稀であることを理解しておきましょう。

譲渡先がでんさいネットを利用している必要がある

でんさいは譲渡元・譲渡先双方がでんさいネットに登録を済ませていないと譲渡ができません。そのため、譲渡先がでんさいを導入していない場合は、でんさいの受け取りが可能な口座を開設してもらい、でんさいネットに登録してもらう必要があります。

口座開設と登録には1ヶ月ほどかかる可能性があるため、スケジュールには余裕をもって対応することをおすすめします。

まとめ

でんさい割引は、ファクタリングに比べて手数料が低く設定されており、手続きがしやすい点にメリットがありますが、未回収責任を負うといったデメリットも存在します。

また、でんさい割引後は原則として買い戻しができないなどの注意点もあるため、正しく理解したうえで利用を検討しましょう。

電子帳簿保存法の要件を満たしながら帳簿書類を簡単に電子保存する方法

電子帳簿保存法に従って帳簿や書類を電子保存するためには、さまざまな保存要件を満たさなければなりません。タイムスタンプの付与や検索機能の確保など、環境構築からはじめなければならないような要件も多く、担当者に大きな負担がかかってしまいます。

そこでおすすめしたいのが、電子帳簿保存法に対応したシステムの導入です。システムの導入によって、帳簿書類を電子帳簿保存法の各要件を満たしながら簡単に電子保存できます。

freee会計なら、全プラン電子帳簿保存法に対応。

電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引データ保存すべての保存区分に対応しているため、インボイス制度に関わる証憑や、決済書や仕訳帳などもクラウド上で一元保存・管理できます。さらに、過少申告加算税が節約できる優良電子帳簿の自動作成もでき、freee会計を導入するだけであらゆる会計に関わる業務負担を軽減し、業務の効率化が図れます。

より詳しくサービスについて知りたい方は、ダウンロード資料をご覧ください。

よくある質問

でんさい割引とは?

でんさい割引とは、企業間取引で発生した「でんさい」を受け取った側が、金融機関や手形割引業者に譲渡して、割引料を差し引いた分を現金化できる仕組みのことです。

詳しくは記事内「でんさい(電子記録債権)割引とは」で解説しています。

でんさい割引の割引料はどれくらい?

一般的に、割引料率は年2~15%の範囲で設定されます。金融機関による審査や契約内容に応じて変動します。

詳しくは記事内「でんさい割引の割引料」をご覧ください。

監修 前田 昂平(まえだ こうへい)

2013年公認会計士試験合格後、新日本有限責任監査法人に入所し、法定監査やIPO支援業務に従事。2018年より会計事務所で法人・個人への税務顧問業務に従事。2020年9月より非営利法人専門の監査法人で公益法人・一般法人の会計監査、コンサルティング業務に従事。2022年9月に独立開業し現在に至る。