北海道江別市で高齢者介護施設などを運営する医療法人はるにれ。ご利用者様が「自分らしい生活」を継続できるよう、一人ひとりに寄り添ったサービスを提供しています。また、ご入居者様が自分らしく暮らすために家庭的な雰囲気を大切に、皆様の生活をサポートしています。

課題はあってもなかなか前進することができないでいたDX化。コロナ禍をきっかけに念願のDX化に着手、給与計算・勤怠管理の改善とペーパーレス化を実現することを目的にfreee人事労務の導入を決定しました。

導入の経緯や解決できたことについて、バックオフィスの梶田さんにお話を伺いました。

課題

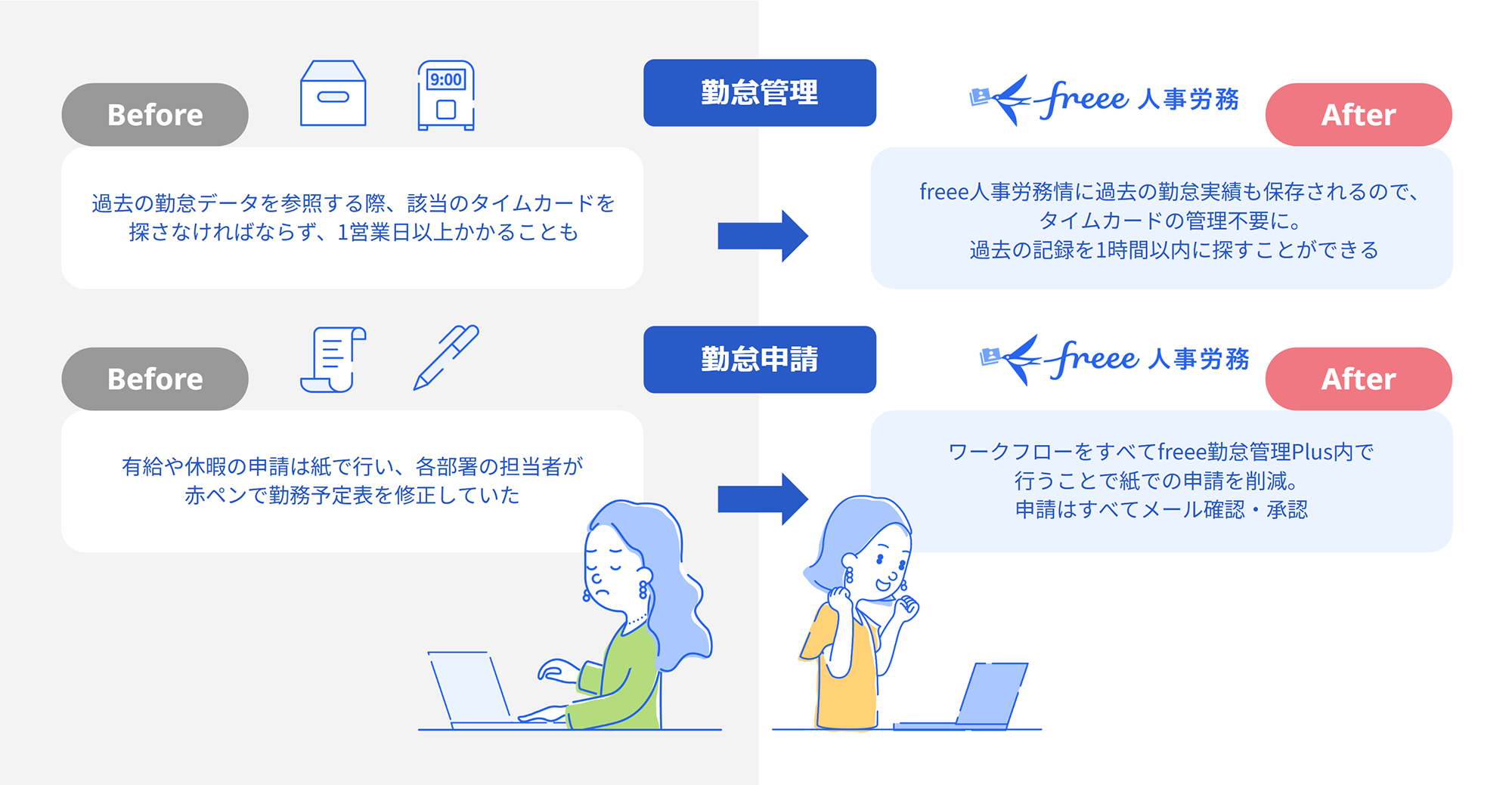

・さらに給与計算の元データとなる勤怠データは紙で管理・保管していたため、確認作業に膨大な時間を要していた。

導入の決め手

・馴染みやすい操作画面とシンプルに設定できることで属人的な運用からの脱却を期待できること。

導入後の効果

・確認・変更業務では紙を一枚ずつ確認・修正することなく、申請から承認までシステム上で解決するようになった。

・給与計算は、従来複雑化していた給与規定を見直すきっかけになったことに加え、シンプルな給与計算方法への変更で属人化を解消した。

紙ベースでの作業。一向に進まなかった業務効率化

――freee導入前の貴社のバックオフィスはどのような状況でしたか?

梶田さん(以下、梶田): 当法人では長年、他社の給与計算ソフトを使用していました。その元となる勤怠データは、紙の打刻によるタイムカードでした。また、紙で勤務時間の変更や残業時間を申請したりなど、勤怠申請・管理業務はほぼ全てを紙で手書き・手作業にて処理していました。

月末に行われる勤怠集計業務では、各部署が1ヶ月間のタイムカードの勤怠実績を手書きで紙の集計表にまとめて月報を作成します。その月報を各部署から経理部に送り、経理部で再度エクセルにまとめ、給与計算ソフトに取り込む形をとっていました。

――特に時間がかかっていた業務はなんでしょうか?

梶田: 過去のタイムカードを調査する業務は、膨大な時間を要しました。例えば介護職の方は、ケアマネージャーという資格受験のために勤務実績を証明する必要があります。従業員から依頼があった場合は、数年前のタイムカードを集め、集計する必要がありました。そうした背景からも電子管理での意向はありましたが、いつから取り組むのかなどは、はっきりとはしませんでした。

――業務効率化を進めるきっかけは何だったのですか?

梶田: このような流れで、システム導入自体はぼんやりとしか考えれていませんでした。そのため、なかなかきっかけがなく進められずに、従来の運用方法のまま業務をしていました。

そうした中で、新型コロナウィルスの流行により、複数の部署に気軽に立ち入れなくなりました。結果、月報の回収であったり、勤怠実績の確認をすることが思うようにできなくなり、より一層、業務面での課題を肌で感じるようになりました。

コロナ禍は、良くも悪くもシステム導入を後押しをしてくれたと思っています。対面で人と会うことが良しとされなくなり、�クラウド化する必要性もでてきたというのもあり、組織的にDX化に向き合おうという姿勢になれました。

現場と協力をしながら、自走できる運用へ

――システムを導入するにあたり、どのように進めていきましたか?

梶田: システム導入の検討段階では、人的コストを抑えられることに着目しました。使い慣れているという観点から、従来使っていた給与計算ソフトのクラウド版を導入することも検討しました。

しかし、従来のシステムではかなり高度なカスタマイズができていた反面、その機能に頼りすぎてしまう面がありました。そのため、給与規定も複雑化し、複雑な給与計算を行うために属人的な運用になっていました。

そうした背景から、業務を見直しシンプルにすることで人的コストを抑える必要があると判断しました。従来の業務に対してシステムを合わせるのではなく、業務を見直してシステムに合わせる意向で検討した結果、誰でも馴染みやすい機能性を持ったfreeeに決めることができました。

――検討にあたっては、ある意味、機能性を重視されたのですね。

梶田: 実務をするのは、あくまでも現場の人間です。なので、いかに現場に寄り添うことができるかが重要であると考えていました。工数含め、省略できることもあるのではと思い、「私たちにとって優しいシステム(freee)」バックオフィス業務をfreeeに合わせにいく形を取りました。

導入に際しては、「現場と一緒に実務をやっていく」という形を取りました。現場ではパソコンが不慣れで、今までの紙での作業の方がやりやすいと考える職員もいました。しかし、時代は電子化する流れということもありましたので、システム化を実現したいと考えていました。そこで、職員には無理をさせるのではなく、ゆっくりと気が向けばやればいいと伝えなるべくプレッシャーをかけないようにしていました。

freeeは現場に少しずつ慣れてもらうには、最適なサービスであったと考えています。例えば、社会保険の手続きをする際など、freeeでは紙で印刷して申請することもできますし、電子申請をすることもできます。利用者が、紙と電子を自由に選択することができるのです。

現場には、好きな方を選んで良いと言っていたので、最初は画面を見ながら紙に写して申請する職員もいました。しかし、freeeの操作画面を触っていくうちに慣れてきたのか、今では電子申請をするようになってくれました。

最初から選択肢が、電子申請のみだとシステムへの抵抗なども生まれてしまうため、かなりハードルは高かったと感じています。

――freeeのサポートはいかがでしたでしょうか?

梶田: 個社ごとに専任の担当が付く導入支援を利用しました。当初、システム導入に際して何からどう手をつけていけていけばいいのかわからない状態でした。導入支援では毎回のミーティングの中で、目的・ゴールに対して何をするかを期限を決めて、次までにこれをやるという宿題を出していただきました。

当法人ができそうなことをしっかりと見極めてくれ、ご提案をしていただけたので導入支援がなければ導入できていなかったと今では思います。また、freeeのヘルプページではかなり細かいところまで公開されているので、自分で学んでいける点がとても役に立ちました。導入支援に頼り切るのではなく、自ずと努力をすることでシステム導入は前進すると考えていました。freeeでは学べる材料がかなり揃っているので、今では不明点があっても自走することができるようになりました。

freee導入にともない、手当の自動化が実現!業務負担が約80%削減に

――freee導入後の変化、現在のバックオフィスの状況はいかがでしょうか?

梶田: 法人で備える必要のある書類に関して、紙のものは全てなくなりました。紙の保管がなくなったことに加え、タイムカードを一枚ずつチェックして集計するなど、手作業での業務がなくなりました。なので、バックオフィスにおける業務量は相当減ったと実感できています。

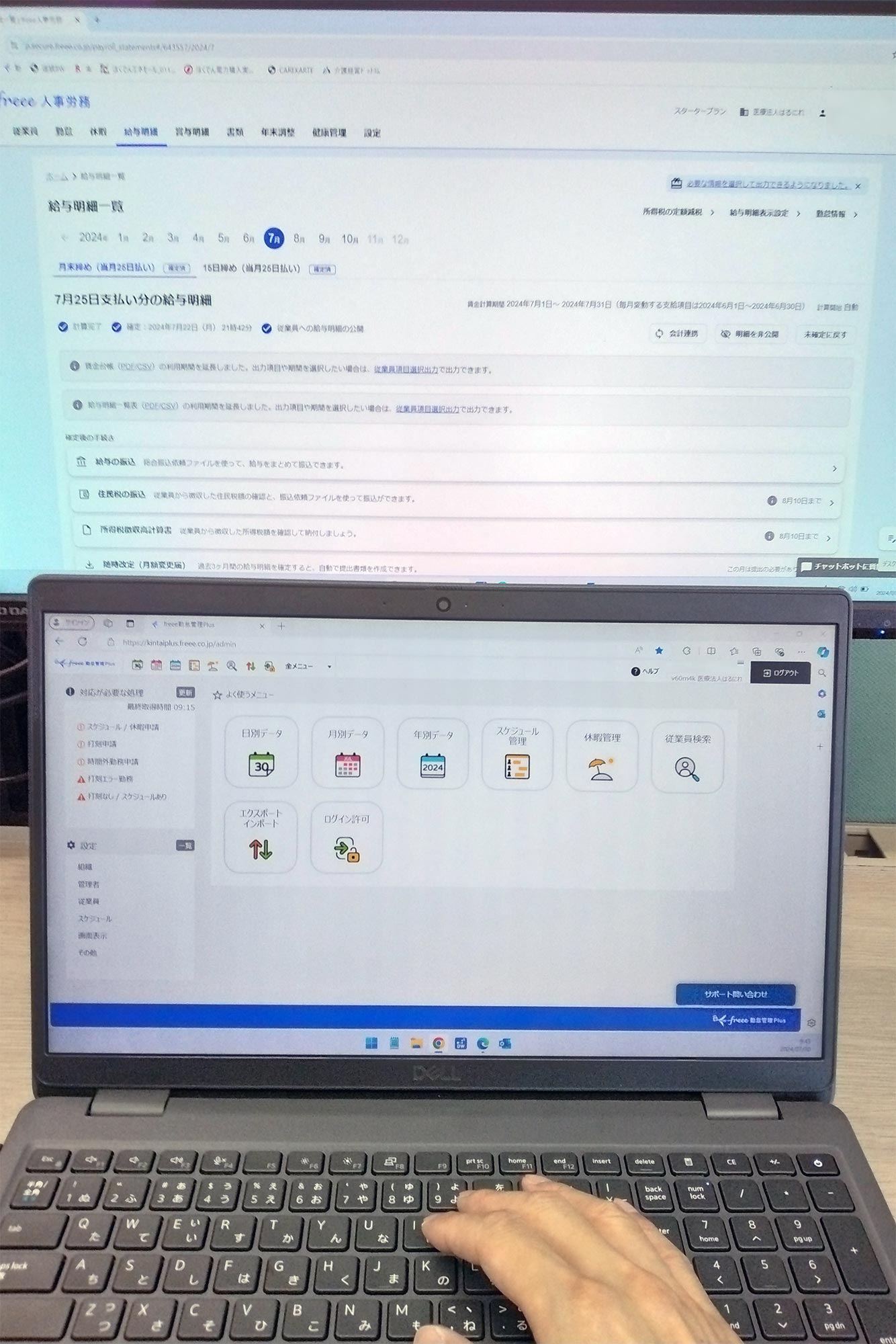

具体的には10時間かかっていた勤怠集計業務が、2時間で完結できるようになりました。資格取得のための勤怠実績集計も、freeeの管理画面から対象期間をエクスポートするだけなので1時間でできるようになり効果の大きさを体感しています。

また、有給休暇や時間外勤務などの申請承認が日々あがってきますが、業務フローとしては各部署の管理者が日と月でチェックする形は変わってはいません。しかし紙で申請がくることがなくなり、送信された申請メッセージをシステム上で承認するだけになったので作業時間がかなり短縮されました。

――freeeを導入したからこそ実現できた新しい取り組みはなんですか?

梶田: 実は、freeeを導入したことで、これまで法人内でなかなか許可が降りなかったことで実現できたことがあります。北海道の企業では、寒冷期手当というものが10月から2月の5か月間発生することが慣習になっています。

この手当に関しては、算定基礎届や月額変更届上で5ヶ月間支給したトータルを12分割した額を各月の報酬に上乗せして、標準報酬月額を算定しなければなりません。

実はこの作業がかなり手間となり、世の中のどのシステム上でも実現できなかったので手計算をせざるを得ませんでした。ですので、これを続ける限り給与計算の負担は減らすことができないと思っていました。

そこで、freee導入を機に経営陣と共に業務効率化に向き合う期間が生まれ、説得に説得を繰り返した結果、今では12ヶ月、毎月支給する手当に変えることができました。これは当法人ならではの取り組みで、今ではfreeeで作成できる算定基礎届などを修正することなく、電子申請しています。

freee導入で実現されたペーパーレス化。バックオフィス以外でも電子化へ挑戦したい

――これからfreeeの導入を��検討する企業に何かアドバイスはございますか

梶田: freee人事労務に関しては、設定する項目が少ないため、業務フロー自体も非常にシンプルになります。また、freeeに限らずですが社内の業務効率化を考え直すいい機会になり得ると自負しております。

――今後の展望はいかがでしょうか?

梶田: バックオフィスに関してはひと段落したとは思います。ただ患者様にお渡しするリハビリテーション計画書やケアプラン、さまざまなものが「紙」で存在しています。それらのものは印刷してご利用者やご家族に提示するために郵便でお送りして、返送していただくという形をとっています。

世の中では、そのような署名なども電子署名することで同意をとっていたりもするものもあります。また紙のご利用料金のお渡しや現金払いというのもまだまだ存在しています。なので説明のための文書や同意書なども含め、電子化するというのが次のステップになってくるのではないかと考えています。

当法人のご利用者様は高齢の方が多いというのも認識しております。ですので、バックオフィスの時と同様に徐々に電子化にしていく形でお客様に寄り添って実現していけたらと思います。