東京の多摩地域を中心に、医療・介護サービスを提供する医療法人社団真愛会。「地域の幸せを育む」をビジョンとして掲げ、地域の方にとって欠かせない存在(社会インフラ)になることをミッションに掲げ日々事業に取り組んでいます。

導入前の課題

・締日・支払日の間が短いこともあり、業務が逼迫。法人の方向性として、新しいことに取り組む方向性であったが時間を捻出できないでいた。

導入の決め手

・特に、勤怠管理から給与計算業務の過程で転記が発生せず、1パッケージで業務を実現できること

導入後の効果

・freeeの手順に従うことで、給与計算未経験の職員でも100名を超える職員の年末調整業務を遂行できるようになった。

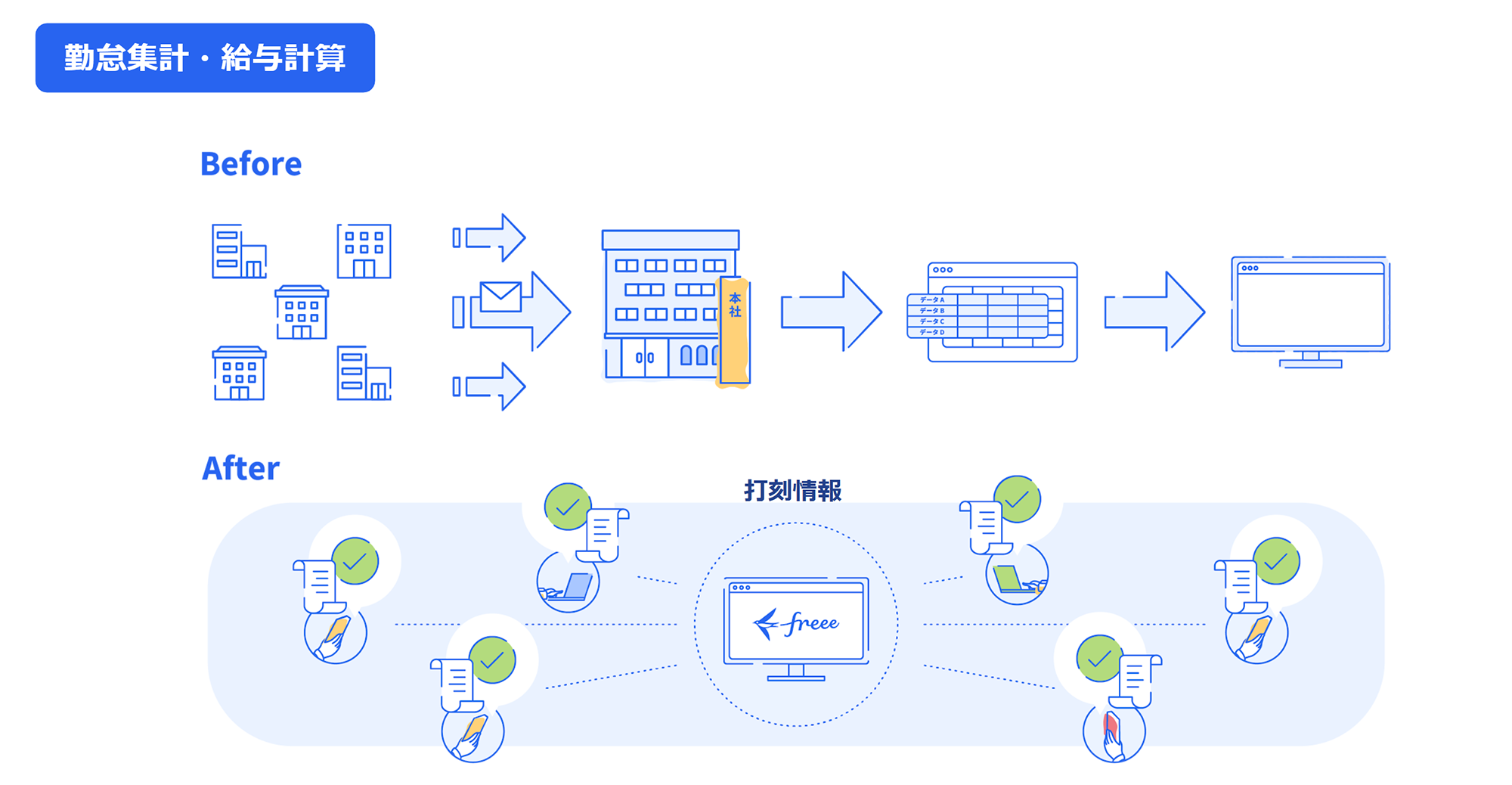

勤怠業務のbefore/After

勤怠集計もアナログで実行、複数回の転記が生じていた

――freee導入前の貴社のバックオフィスはどのような状況でしたか?

古賀さん(以下、古賀): 私自身、給与計算・勤怠管理業務だけではなく、財務経理・人事など幅広く業務を担当しております。その中で、従来の業務は私を含め2名体制で行っておりました。

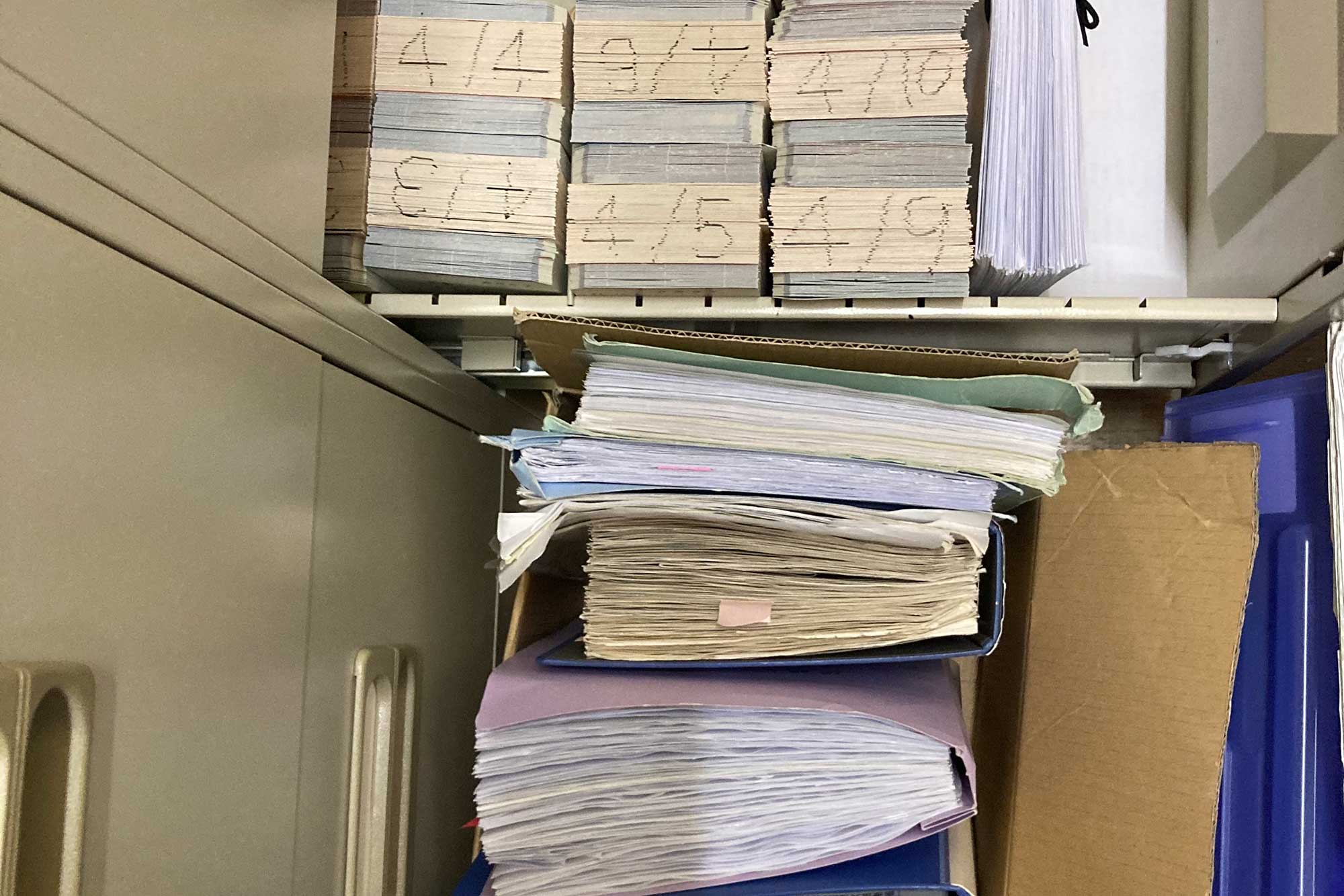

freee導入前は、他社の給与計算ソフトを利用していましたが、勤怠周り含め紙での処理がとても多い状況でした。日々の勤怠打刻は紙のタイムカードで行い、職員の打刻情報を各拠点の事務担当者が紙で集計していました。その後、給与計算ソフトにインポートするために、Excelへ転記……といった具合で、同じ情報に対して複数回の転記を行い非効率と言わざるを得ない業務の流れになっていました。

また、転記を複数回行うために転記ミスの�リスクが高く、各拠点から提出された勤怠情報に対して本部側でチェックを行うなど、常にミスを警戒する必要がありました。

freee導入前に回収していたタイムカード

――そのような状況の中で、freeeを検討されたきっかけは何かありますか?

古賀: 元々、給与の締日支払日が、20日締めの27日払いでしたが当初は職員も十数名でしたので問題なく業務を行うことができていました。当法人にて、社会のインフラを目指す中で介護事業を開始したり、地域の眼科をM&Aするなど取り組む中で気がつけば職員数が100名を超える状況になっていました。

100名を超えた状況でも、先ほど申し上げた業務フローでしたので、勤怠の締めや給与計算業務を非常にタイトなスケジュールで行う必要がありました。ある時は、銀行に給与の振込データを出す当日の朝に勤怠データが届き、夕方ギリギリまで時間をかけてチェックすることもありました。

業務自体が増えたことに加えて、理事長が変わり組織の方向性も変わりました。以前から積極的に事業に取り組んでいましたが、新しい理事長は特に「定型業務を削減し、本来行いたい業務に注力する」という考えをお持ちでしたので業務改善に踏み込むことにしました。

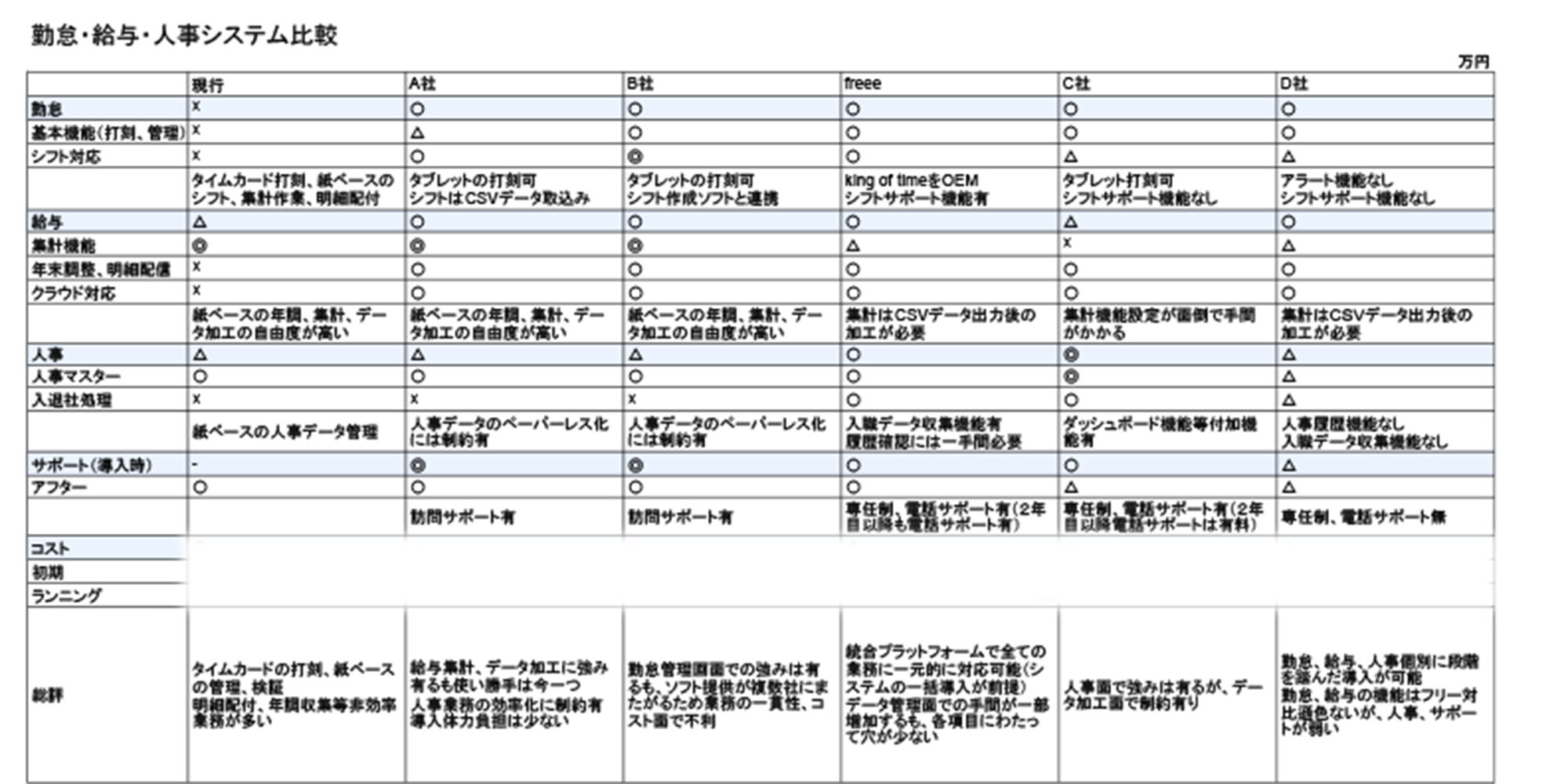

――freeeを検討する際にはまず何から着手されましたか?

古賀: まずは、既存の業務の棚卸しと検討の軸の整理を行いました。正直なところ、私自身システム検討の経験がものすごくあるわけではなかったのですが、給与計算周りの実務経験はありましたので実務的な観点から軸を決定いたしました。

軸を決め、導入の目的を整理した上で複数の会社様に資料請求を行い実際にプレゼンを受けることにしました。当初整理した課題が解消できることに加えて、検討の軸であった「勤怠から給与計算などの業務が1つのパッケージで実現できること」を最も満たしているfreeeに決定いたしました。

プレゼンを受けた際に、freeeは直感的に使いやすそうと印象を持っていましたが、最終決定の段階では改めて比較表を作成、整理した検討軸をどれだけ満たしているかも再度確認しました。検討したシステムの中では、一番freeeがバランスよく当法人の要件を満たしている状態でした。

※お客様が作成した当時の資料

――実際導入時に苦労されたことは、どのようなものがありますか?

古賀: やはり、従来のシステムからfreeeに移行するタイミングが一番苦労しました。当初の予定より移行作業が大変で、特に給与計算はミスが許されません。ですので、従来の給与計算ソフトの計算結果とfreeeの結果を見比べてどこに差があるかを慎重に検証しました。

先ほどお話しした通り、勤怠管理・給与計算以外の業務を幅広く行っていたこともあるので時間を調整することにも苦労いたしました。ギリギリのスケジュールではなくバッファーとして調整していた導入スケジュールが幸いして導入することができました。

導入の過程では、freeeの導入支援を利用しましたがこれも大変助かりました。運用上の課題解消はもちろんのことながら、ミーティングで相談した内容について次回には提案してもらえるなどサポートをいただけたので当初不安に感じていたシステム導入も乗り切ることができたと感じています。

給与計算業務を半分の時間で実現!転記なく給与計算が可能に

――ズバリ、freee導入の効果はどのようなものがありますか?

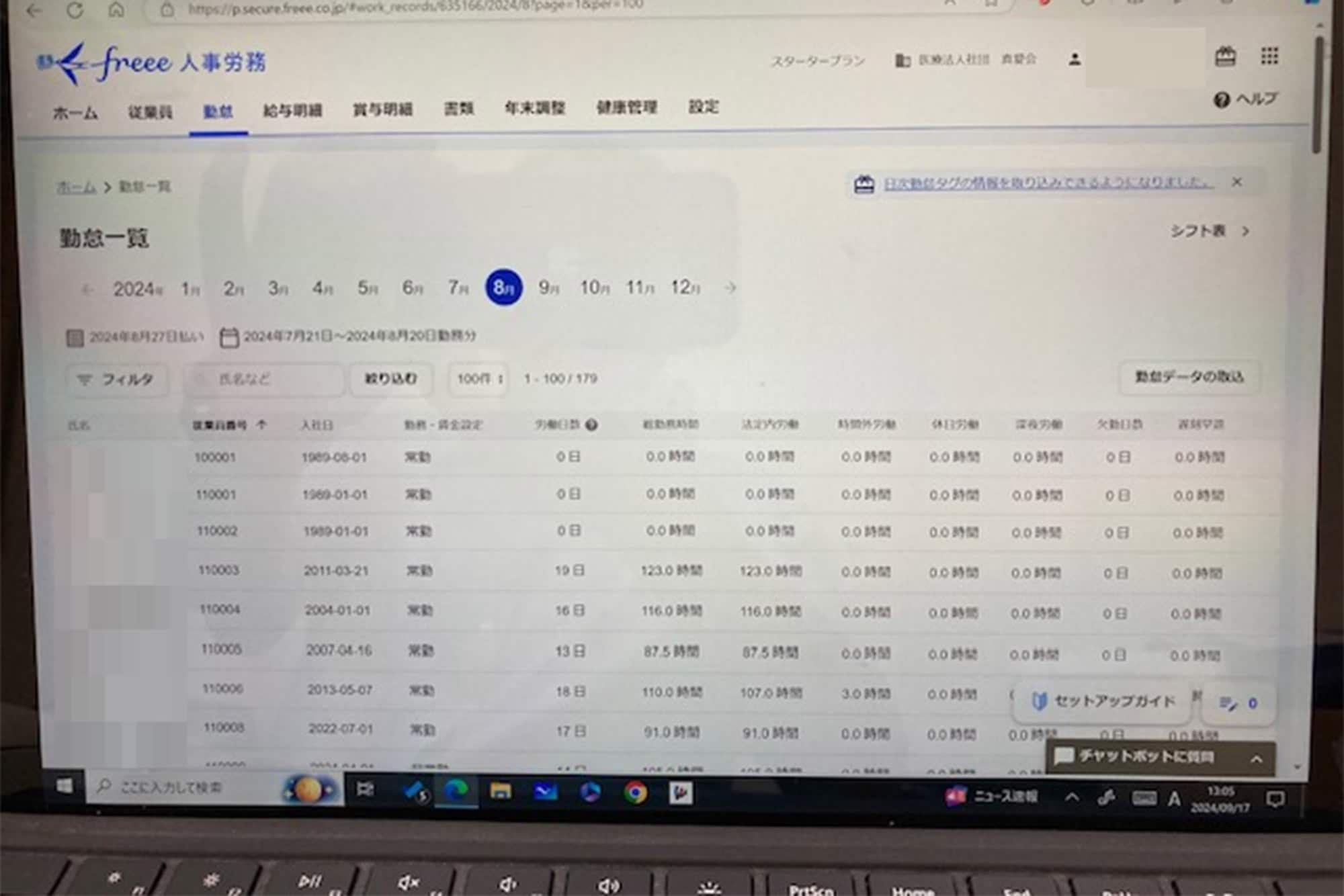

古賀: 特に印象的なのは、給与計算業務にかかる時間が半減したことです。従来は数人がかりで丸1日を要していた給与計算業務が半日で完結するようになりました。単純に使いやすさもあると思いますが、なんといっても勤怠データが転記なしで給与計算システムに連動するので転記ミスなどを考慮しなくてよくなりました。

また、従来は全て紙で行なっていた年末調整業務を、今では給与計算業務経験のない新入職員が行なっています。以前は、扶養控除申告書などを職員から提出してもらっても記入がされていなかったり、計算が間違っていることも時々ありました。計算が間違っている際は、複雑な計算を行い控除金額を算出する必要があるため、給与計算業務の経験が��必須でした。

一方、従業員側でも勤怠打刻や給与明細を確認する機能が重宝されています。従来は給与明細を紙で配布していましたが、現在は従業員自身のスマホ画面で確認できるため、大変便利です。有給も従業員自身で確認できます。また、特に訪問看護のステーションに勤務している従業員は、直行直帰があるためスマホでの打刻も可能です。以前は従業員の申告を受け、バックオフィス担当が手書きでタイムカードを修正する必要があり、コミュニケーションコストも発生していました。UIもわかりやすく、従業員が簡単に使用できるのは大きな利点です。

このような効率化を実現できたおかげで、新しいことに取り組む余力が生まれています。特に理事長からの新しい事業や取り組みの依頼にも対応しやすくなりました。バックオフィスの業務に充てていた時間が減り、財務や人事総務の企画業務に時間を充当することができるようになりました。

今後は、新しいことに取り組みながら入職の業務の効率化やシフト管理・作成の効率化についてfreeeの担当者と相談をしながら、さらに取り組めることを目指しています。

実際のfreee人事労務の画面

――これからfreeeの導入を検討する企業様に何かアドバイスはございますか?

古賀: 導入前に、検討の軸と目的を整理するこ�とですね。まずは現状の業務の棚卸しを行い、課題は何かその業務をどうしていきたいのかを整理します。そこから、システム導入で実現したい目的を整理します。

システム導入自体は、あくまでも手段でしかなくシステムを使うだけでは業務効率化の実現は難しいと感じています。そのため、システム導入に対する目的を整理した上で、検討をスタートする必要があるのではないでしょうか。

――貴法人の今後の展望はいかがでしょうか?

古賀: 業務的な目線で言えば、先ほど申し上げた入職業務の効率化に取り組むことに加えて会計業務の内製化も可能性として考えています。当法人も職員数が増えてくるにつれて、内製化も選択肢として視野に入れています。

法人全体としては、地域社会のインフラを目指して新しい事業やM&Aに積極的に取り組む方向性です。新しい業務を行う上で、下支えとなるのがバックオフィスであると考えていますので更なる効率化にも取り組んでいきたいと思います。

掲載日 2024年12月18日