監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

会社設立の手続きは、自分で行うこともできます。しかし、自分ひとりで手続きをすると、設立までに時間がかかったり、ミスをしたりするリスクがあります。

手続きのミスをなくしてスムーズに会社を設立するために、司法書士や行政書士などの専門家に依頼するのも選択肢のひとつです。会社設立の流れを把握したうえで、自分で行うか専門家に依頼するかを選択しましょう。

本記事では、会社設立の流れや、自分で行う場合と専門家に依頼する場合のメリット・デメリット、会社設立の手続きを代行してくれる専門家について解説します。

会社設立の流れや具体的な手続き方法については、別記事「会社設立の流れを徹底解説!株式会社を設立するメリットや注意点について」をあわせてご確認ください。

目次

- 会社設立は自分で行うか専門家に依頼するかどちらがいい?

- 会社設立を自分で行うメリット・デメリット

- 会社設立を専門家に依頼するメリット・デメリット

- 会社設立を自分で行う場合の流れと手続き

- 1.会社の基本事項を決める

- 2.印鑑を作成する

- 3.定款を作成して認証を受ける

- 4.資本金を入金して登記書類を提出する

- 5.設立登記完了の届出を行う

- 会社設立後に行わなければならない手続き

- 法人税に関する届出

- 法人住民税・法人事業税に関する届出

- 健康保険・厚生年金保険加入に関する届出

- 労働保険に関する届出

- 雇用保険に関する届出

- 会社設立する際の3つの選択肢

- 費用を抑えたい場合:全て自分で行う

- 費用と手間を抑えたい場合:電子定款を専門家に依頼して会社設立手続きを自分で行う

- 手間を省きたい場合:全て専門家に依頼する

- 会社設立を代行してくれる専門家

- 司法書士

- 行政書士

- 税理士

- 社会保険労務士

- 相談窓口

- まとめ

- 自分でかんたん・あんしんに会社設立する方法

- よくある質問

会社設立は自分で行うか専門家に依頼するかどちらがいい?

会社設立の手続きは、自分で行う以外に専門家に依頼する方法があります。費用を抑えたい人や設立の知識を身に付けたい人は自分で、設立手続きに不安がある人や時間が取りづらい人は専門家に依頼しましょう。

それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分にとってスムーズに会社設立できる方法を選ぶことが大切です。

会社設立を自分で行うメリット・デメリット

会社設立を自分で行うメリットとデメリットは、以下の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・外注費用をおさえられる ・会社設立の経験が得られる ・会社法や税金に関する知識が身に付く |

・慣れない作業に時間がかかる ・ミスが発生するリスクがある ・設立準備に時間が取られ事業が圧迫される |

自分で会社設立を行う場合、費用が抑えられるだけでなく、会社の法律や税金などに関する知識や経験が身に付くメリットがあります。一方で、書類作成に時間がかかったり、定款への記載事項にミスや漏れが発生したりするリスクがあります。

そのため、会社設立に関する知識を身に付けたい人や手続きに必要な時間を確保できる人は自分で設立する方法を選びましょう。

自分で手続きを進めれば、専門家に依頼する費用は必要ありません。

会社設立を専門家に依頼するメリット・デメリット

会社設立を専門家に依頼するメリット・デメリットは、以下の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・手続きのミスを防げる ・設立を進めながらも本業に集中できる |

・外注費用がかかる ・専門家を探す手間がかかる ・顧問契約が必要な場合がある |

専門家に依頼すれば、書類作成や申請代行による時間や手間が短縮でき、手続きのミスを防げます。

一方で、専門家に依頼する場合は、依頼する専門家の選定や外注費用が必要となります。

そのため、自分で会社を設立することに不安を感じる人や、本業が忙しく設立にかかる時間を短縮したい人などは専門家へ依頼しましょう。

会社設立を自分で行う場合の流れと手続き

会社設立を自分で行う際の流れや必要な手続きは、以下の通りです。

会社設立を自分で行う場合の流れと手続き

- 会社の基本事項を決める

- 印鑑を作成する

- 定款を作成して認証を受ける

- 資本金を入金して登記書類を提出する

- 設立登記完了の届出を行う

1.会社の基本事項を決める

まず、定款に記載する会社の基本事項を決める必要があります。基本事項として決めるべき項目は、商号(会社名)や事業目的、資本金の額などです。

| 基本事項 | 意味 |

|---|---|

| 商号(会社名) | 会社の名称 |

| 発起人 | 会社を立ち上げた人の氏名 |

| 会社の本店所在地 | 本社や本店のある場所 |

| 事業目的 | 事業を行う目的 |

| 資本金額 | 会社運営の元手となる資金 |

| 設立日 | 法務局に会社設立の登記申請をした日 |

会社設立時の資本金の目安や決め方については、別記事「中小企業の資本金の平均額はどのくらい?会社設立時の資本金の目安や決め方について解説」を、本店所在地の決め方については別記事「本店所在地はどこにする?会社設立時の法人登記で定める住所の決め方を解説」をご覧ください。

2.印鑑を作成する

定款を作成し認証を受けるためには、法人用実印と印鑑届出書の作成が必要です。

法人用実印は、法人登記など重要な書類への押印に求められます。また、印鑑届出書とは、登録された印鑑が実印であることを証明するもので、法人用実印とあわせて作成します。

印鑑の種類や印鑑を用意する際のポイントについて詳しく知りたい方は、別記事「会社設立に必要な印鑑は?種類や役割、用意する際のポイントを解説」をご覧ください。

3.定款を作成して認証を受ける

基本事項の決定や印鑑の作成が完了したら、認証を受けるための定款作成を行います。定款とは、以下のような会社の基本的なルールをまとめた書類のことです。

定款に必ず記載する項目

- 商号

- 事業目的

- 本店所在地

- 資本金

- 発起人の氏名、住所

状況に応じて定款に記載する項目

- 株券や株主に関する事項

- 役員報酬に関する事項

- 配当金に関する事項

定款の作成が完了したら、定款が正式なものだと証明してもらうために公証役場で認証してもらいます。ただし、合同会社の場合は定款認証が不要です。

資本金を入金して登記書類を提出する

定款を作成し認証を受けたら、発起人の口座に資本金を入金し、登記書類の申請を行います。資本金の入金証明を含む、登記に必要な書類(印鑑証明書・発起人の決定書・株式会社設立登記申請書など)をまとめ、法務局へ提出しましょう。

これらの手順は紙で行うと書類の準備や郵送などに手間がかかるため、急ぐ場合はインターネット上で手続きできるオンライン申請で行います。

オンラインでの登記申請方法について詳しく知りたい方は、別記事「法人登記のオンライン申請とは? 申請方法やメリットについて解説」をご覧ください。

5.設立登記完了の届出を行う

資本金の入金や定款の作成、登記書類の提出などの手続きが完了したら、最後に設立登記完了に関する届出を各所に提出します。

届出が必要になるのは、所轄の税務署・都道府県税事務所・市町村役場・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークです。

会社設立後に行わなければならない各種提出書類や期限などについては、後述する「会社設立後に行わなければならない手続き」をご覧ください。

会社設立後に行わなければならない手続き

登記が完了し、会社を設立した後は以下の手続きが必要です。

会社設立後に行わなければならない手続き

- 法人税に関する届出

- 法人住民税・法人事業税に関する届出

- 健康保険・厚生年金保険加入に関する届出

- 労働保険に関する届出

- 雇用保険に関する届出

法人税に関する届出

法人税に関する届出は、会社の本店所在地がある地域の管轄税務署で行います。

以下の書類は、法人を設立した際に必ず提出しなければならないものです。

| 名称 | 内容 | 提出先 | 提出期限 |

|---|---|---|---|

| 法人設立届出書 | 法人税や消費税といった国税を納付する法人を新たに設立したことを税務署に通知するもの | 納税地の所轄税務署 | 法人設立の日以後2か月以内 |

| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 原材料や商品在庫など、仕入れた商品の材料・資材などの棚卸資産の計算方法を決めるもの | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで | |

| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 建物や設備など時間とともに価値が下がる資産をどのように経費に算入するか決めるもの | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで |

また、以下は必要に応じて提出が求められる書類です。

| 対象 | 名称 | 提出先 | 提出期限 |

|---|---|---|---|

| 役員や従業員に報酬、給与を支払うとき | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 | 給与支払事務所等を設けてから1か月以内 |

| 源泉所得税の納期の特例を受けるとき | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合) | |

| 青色申告で申告したいとき | 青色申告の承認申請書 | 納税地の所轄税務署 | 法人設立の日以後3か月を経過した日または最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで |

| 資本金の額または出資金の金額が1,000万円以上のとき | 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 速やかに | |

| 設立時から適格請求書発行事業者の登録を受けたいとき | 適格請求書発行事業者の登録申請書 | 最初の事業年度の終了の日まで |

法人住民税・法人事業税に関する届出

法人住民税・法人事業税に関する届出は、本店所在地となる都道府県税事務所と市町村役場へ法人設立届出書の提出が必要です。

ただし、東京23区内が本店所在地の場合は、市町村役場への提出は不要で、都税事務所への提出のみで問題ありません。

出典:東京都主税局「事業を始めたとき・廃止したとき」

健康保険・厚生年金保険加入に関する届出

健康保険・厚生年金保険に関しては、年金事務所で加入手続きを行う必要があります。

以下は健康保険・厚生年金保険に関する届出の一覧です。

| 名称 | 内容 |

|---|---|

| 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときに必要 |

| 健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書・同意書 | 強制適用とならない事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときに必要 |

| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 従業員が健康保険・厚生年金保険に加入するときに必要 |

| 健康保険 被扶養者(異動)届 | 家族を被扶養者にするときに必要 |

| 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書 | 健康保険料・厚生年金保険料を口座振替によって納付するときに必要 |

また、届出の際は、書類提出日からさかのぼって90日以内に交付された法人登記簿謄本(商業登記簿謄本)の原本を提出する必要があるので注意しましょう。

出典:日本年金機構「事業主の方 社会保険事務担当の方」

労働保険に関する届出

雇用する従業員がいる場合、労働保険に関する届出も必要です。労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きは、本店所在地の管轄にあたる労働基準監督署で行います。

以下は労働保険に関する届出の一覧です。

| 名称 | 提出先 | 期間 |

|---|---|---|

| 保険関係成立届 | 所轄の労働基準監督署 | (保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内) |

| 概算保険料申告書 | 所轄の労働基準監督署 所轄の都道府県労働局 日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店または支店、郵便局)でも可)のどこかに | (保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内) |

| 雇用保険適用事業所設置届 | 所轄の公共職業安定所 | (設置の日の翌日から起算して10日以内) |

| 雇用保険被保険者資格取得届 | 所轄の公共職業安定所 | (資格取得の事実があった日の翌月10日まで) |

雇用保険に関する届出

労働基準監督署の手続きが完了したら、管轄のハローワーク(公共職業安定所)で雇用保険についての手続きを行います。これは、労働保険に関する届出と同じく、雇用する従業員がいる場合に必要な届出です。

必要な書類と、その提出先や提出期限は以下の通りです。

| 名称 | 提出先 | 期間 |

|---|---|---|

| 雇用保険 適用事業所設置届 | 事業所の所在地を管轄するハローワーク | 適用事業に該当(労働者を雇用する事業を開始)した日の翌日から起算して10日以内 |

| 雇用保険 被保険者資格取得届 | 事業所の所在地を管轄するハローワーク | 適用事業所設置届と同時に提出 |

会社設立する際の3つの選択肢

会社設立の手続きをする際、以下の3つの選択肢があります。

会社設立する際の3つの選択肢

- 全て自分で行う

- 電子定款を専門家に依頼して会社設立手続きを自分で行う

- 全て専門家に依頼する

それぞれの手続きにおいて、やるべきことやかかる費用を紹介します。

費用を抑えたい場合:全て自分で行う

費用を抑えたい人は、全ての手続きを自分で行う必要があります。全ての手続きを自分で行えば、専門家に依頼する費用がかかりません。

全て自分で行う場合にやるべきこととかかる費用は、以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| やるべきこと |

・会社の基本事項の決定 ・法人用印鑑の作成 ・定款の作成と認証を受ける ・資本金を入金 ・登記書類の提出 ・設立登記完了の届出 |

| 費用 |

株式会社の場合:約18万円〜 合同会社の場合:約6万円~ |

会社設立の際は、主に以下3種類の費用がかかります。

会社設立にかかる費用

- 法定費用

- 1円以上の資本金

- 会社印鑑や印鑑証明書などの費用

各費用の目安を、株式会社・合同会社を例にして以下の表にまとめました。

| 内容 | 株式会社 | 合同会社 | |

|---|---|---|---|

| 法定費用 (設立登記や印鑑登録などの手続きに必要な費用) | 定款用収入印紙代 | 40,000円 (電子定款では不要) | 40,000円 (電子定款では不要) |

| 定款の謄本手数料 | 約2,000円 (250円/1ページ) | 0円 | |

| 定款の認証手数料 (公証人に支払う手数料) | 資本金100万円未満:30,000円 資本金100万円以上300万円未満:40,000円 資本金300万円以上:50,000円 | 0円 | |

| 登録免許税 | 150,000円 または 資本金額 × 0.7% どちらか高いほう | 60,000円 または 資本金額 × 0.7% どちらか高いほう | |

| 資本金 | 1円〜 | ||

| 会社印鑑や印鑑証明書などの費用 | 1,200〜12,000円 | ||

| 合計 | 18万3,201円〜 | 6万1,201円〜 | |

株式会社の設立に必要な費用は約18万円から、合同会社の設立に必要な費用は約6万円からです。合計費用を比べると、株式会社の設立にはより多くの資金が必要なことがわかります。

会社設立にかかる費用について詳しく知りたい方は別記事「会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社の維持費もわかりやすく解説 」を参考にしてください。

費用と手間を抑えたい場合:電子定款を専門家に依頼して会社設立手続きを自分で行う

電子定款の作成のみを専門家に依頼し、会社設立手続きを自分で行う選択肢もあります。専門家に依頼する費用を最低限に抑えられ、全て自分で手続きを行うよりは手間も抑えることができます。

定款とは、会社の基本的なルールをまとめたものです。

定款には、法律上、絶対に記載しなければいけない事項が定められています。必要な記載がなければ定款が無効とされてしまうため、定款の作成は会社設立の手続きのなかでも難しいといわれています。

電子定款とは、会社の基本事項を記載した定款を紙ではなく、PDFファイルにして電子承認を受けたもののことです。

電子定款を専門家に依頼した場合に会社設立をする本人がやるべきことは、以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| やるべきこと |

会社の基本事項の決定 法人用印鑑の作成 資本金を入金 登記書類の提出 設立登記完了の届出 |

| 費用 |

株式会社の場合:約20万円〜 合同会社の場合:約8万円~ |

定款を紙で作成すると、4万円の印紙税がかかります。電子定款は4万円の印紙税を削減できるだけでなく、オンライン申請で手軽に手続きできるメリットもあります。

ただし、電子定款を作成するためには、電子証明書付きのマイナンバーカードや電子署名ソフトウェア、ICカードリーダライタなどの専用ソフトウェアや機器が必要です。

電子定款の作成を専門家に依頼することで、定款の記載事項の漏れによる手続きの遅れを防いだり、専用機器の準備の手間を省いたりできます。

なお、電子定款を自分で行い、会社設立手続きを専門家に依頼する方法では、手間をあまり軽減できないうえに外注費用がかかります。

手続きの費用と手間を軽減したい場合は、電子定款の作成のみ専門家に依頼しましょう。

手間を省きたい場合:全て専門家に依頼する

会社設立にかかる手間を省きたいのであれば、全ての手続きを専門家に依頼してください。専門家に依頼した場合、会社を設立する本人がやるべきことは以下の3つのみです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| やるべきこと |

・依頼する専門家の選定 ・法人用印鑑の作成 ・資本金の入金 |

| 費用 |

株式会社の場合:約28万円〜 合同会社の場合:約16万円~ |

会社設立の専門家への外注費用は10万円前後といわれています。そのため、株式会社・合同会社のいずれの場合でも、上述した合計金額にプラス10万円程度の費用を想定してください。

しかし、場合によっては、設立後の顧問契約を条件に設立代行費用が無料になるケースもあります。依頼内容や専門家によっても費用が大きく変わるため、何を依頼するのかを具体的に決め、専門家から見積もりを取りましょう。

会社設立を代行してくれる専門家

会社設立を依頼できるのは以下の4つの専門家と窓口です。

会社設立を代行してくれる専門家

- 司法書士

- 行政書士

- 税理士

- 社会保険労務士

- 相談窓口

各専門家の目安費用や依頼できる範囲は、以下の通りです。

| 依頼事項 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 社会保険労務士 | 相談窓口 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 会社設立の手続き | 定款作成 | ◯ | ◯ | × | × | × |

| 定款認証 | ◯ | ◯ | × | × | × | |

| 登記申請 | ◯ | × | × | × | × | |

| 会社設立後の手続き | 税金関係の届出 | × | × | ◯ | × | × |

| 社会保険関係の届出 | × | × | × | ◯ | × | |

| 労務関係の届出 | × | × | × | ◯ | × | |

| 雇用保険関係の届出 | × | × | × | ◯ | × | |

| 許認可関係の届出 | × | ◯ | × | ◯ | × | |

| 各種相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |

それぞれ得意分野や依頼するときにかかる費用が異なるため、詳しく解説します。

司法書士

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 外注費用の目安 | 10万円以上 |

| 依頼できる範囲 |

・登記申請 ・定款作成・認証 |

| メリット | 登記申請を依頼できる |

会社設立を司法書士に依頼するメリットは、会社の登記申請を任せられることです。

登記申請とは、法人について、商号(社名)や事業内容・会社の所在地・代表者の氏名や住所などを法務局に登録し、一般に開示できるようにすることを意味します。登記申請は司法書士の独占業務のため、そのほかの専門家には依頼できません。

出典:e-Gov法令検索「司法書士法 第三条」

費用の目安は10万円~ですが、会社設立を専門とする司法書士への依頼により手続きをスムーズに進められます。

行政書士

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 外注費用の目安 | 約5万円 |

| 依頼できる範囲 |

・定款作成・認証 ・許認可申請 ・社用車申請 |

| メリット | 許認可の届出や公文書の作成がスムーズに進められる |

行政書士は、許認可や届出の代行申請、公文書の作成を得意としています。

許認可が必要な業種の事業を起こす場合、行政関連の手続きを専門としている行政書士へ依頼しましょう。許認可が必要な業種は、介護サービス・飲食店・クリーニング店など多岐にわたります。

そのため、自分の設立する会社に行政機関からの許認可が必要かどうか調べ、必要な場合は行政書士への依頼を検討してください。

税理士

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 外注費用の目安 | 6〜20万円 |

| 依頼できる範囲 |

・税務関係の書類作成・申請 ・税務相談 ・会計業務 |

| メリット |

・税務に関する書類作成依頼や相談ができる ・経理関連のサポートが受けられる |

税理士は税務の専門家で、会社設立や経営に必要な会計関連業務を依頼できます。

会社設立に特化しているわけではありませんが、税金や設立についての知識を身に付けている税理士がほとんどです。会社設立後も税理士からは節税や決算のサポートを受けられるので、長期的に考えて顧問契約を結びましょう。

社会保険労務士

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 外注費用の目安 | 2〜17万円 |

| 依頼できる範囲 |

・労働保険関係 ・社会保険関係 ・給与計算 ・帳簿作成 ・労務に関するアドバイス |

| メリット | 労務に関する書類作成依頼や相談ができる |

会社設立時に社員を雇用する場合に依頼を検討したいのが社会保険労務士です。社会保険労務士は、人事領域の仕事を専門としており、社員の労働保険や年金に関する相談や書類作成の依頼ができます。

雇用の助成金や補助金の申請をする際にも、社会保険労務士がいると申請がスムーズに進みます。ただし、登記に関しては専門としていない場合もあるため、会社設立に関する依頼をする際は行政書士などと連携できる人を探しましょう。

相談窓口

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 外注費用の目安 | 0円 |

| 依頼できる範囲 |

・会社登記に関する相談 ・専門家からのアドバイス ※依頼先により異なる |

| メリット |

・費用をかけずに済む ・必要な部分のみアドバイスを受けて自分のペースで手続きを進められる |

税務署や商工会議所では、無料で会社設立に関する相談ができます。

相談窓口では書類作成時の注意点や不備がないかなどが相談できるので、自分で申請する前に作成した書類の事前チェックが可能です。ただし、細かな記載内容のチェックや設立手続きの代行など、専門家から受けられるようなサポートは期待できない点に注意しましょう。

起業相談ができる窓口について詳しく知りたい方は、別記事「起業相談ができる窓口とは?対応可能な専門家や相談前に押さえておくべきポイント」をご覧ください。

また、freee会社設立では書類作成サポートなどを行っており、専門家への相談が可能です。登記を独占業務としている司法書士への手続き代行依頼が可能な登記おまかせプランも展開しています。

まとめ

会社設立を自分で行えば費用を抑えられますが、専門家へ依頼する場合よりも手続きに時間と手間がかかります。専門家に依頼する場合は数万〜数十万円の外注費用が必要ですが、手続きにかかる時間と手間を短縮でき、ミスによる手続きの遅れも防げます。

会社設立の手続きを代行してくれる専門家の中でも、司法書士は会社の登記申請を独占業務としているため、第一候補として依頼を検討しましょう。また、行政書士・税理士・社会保険労務士は登記申請代行を依頼できませんが、各専門分野のアドバイスを受けられるメリットがあります。

電子定款の作成のみ専門家に依頼する方法もあるため、費用と手間のバランスを考えて自分で手続きをするか、専門家に依頼するかを検討してください。

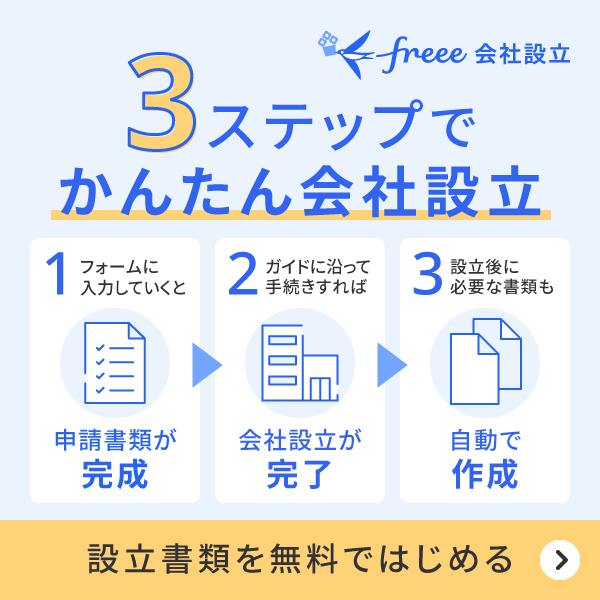

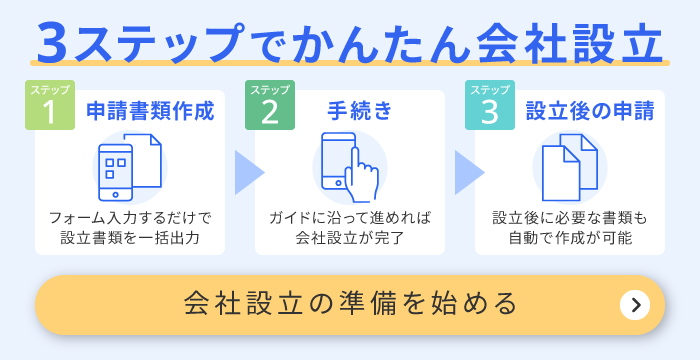

自分でかんたん・あんしんに会社設立する方法

会社設立の準備から事業開始までには、多くの書類や手続きが必要になります。書類の転記をするだけでもかなりの時間がかかってしまいます。

freee会社設立は株式会社だけでなく、合同会社の設立にも対応しています。設立件数30,000社以上の実績をもつfreee会社設立なら、初めての方もあんしんしてご利用いただけます。

起業ダンドリコーディネーターが完了までサポートしてくれるからあんしん!

初めての会社設立では、書類の書き方や提出先、設立後の手続きなどさまざまな場面で不安を抱えてしまうこともあるでしょう。

freee会社設立では、会社設立に詳しい起業ダンドリコーディネーターが常駐しており、設立準備から登記後に必要な手続きまでを完全無料で並走・サポートします。

相談方法はオンライン面談、LINE相談、電話、メールなどから選べます。まずお気軽に問い合わせフォームからおためし相談(最大30分)の予約をして、ご自身のスケジュールや設立手続きに関する疑問や不安を解消しましょう。

入力項目・次にやること、すべて画面上で把握できる

freee会社設立では、必要項目を記入していくだけで会社設立に必要な書類を作成することができます。また、登記の際に必要となる会社印も同時に購入が可能です。

freee会社設立は株式会社だけでなく、合同会社の設立にも対応しています。

会社名や資本金額など必要項目を入力すると、定款(ていかん)をはじめとする会社設立に必要な約10種類の書類を自動で作成します。

<freee会社設立で出力できる書類の一例>

- 定款

- 登記申請書

- 印鑑届出書 など

設立にかかるコストを削減できる

設立費用を削減したい方には電子定款がおすすめです。紙の定款では、収入印紙代40,000円がかかりますが、電子定款ではこれが不要となります。

freee会社設立は電子定款にも対応しており、電子定款作成に必要な機器やソフトの準備なども必要がないため、自分で作成するよりもコストを抑えることができます。

<設立にかかる費用の比較例>

(1)freee会計を年間契約すると、無料になります。

(2)紙定款の印紙代(40,000円)

会社設立の準備を進めながら、バーチャルオフィスの申し込みが可能!

会社設立するためにオフィスの住所が必要になります。

自宅をオフィス代わりにしている場合は、自宅の住所でも問題ありませんが、公開情報となってしまうので注意が必要です。

自宅兼オフィスのように実際の住所を公開したくない場合や、管理者や所有者に物件の法人登記が認められていない場合は、バーチャルオフィスを利用するのがおすすめです。

freee会社設立では、会社設立に必要な書類を無料で作りながら、バーチャルオフィスの申し込みもできます!

まずはこちらからfreee会社設立に無料で登録してみてください!

自分で手続きする時間のない方には「登記おまかせプラン」がおすすめ!

「初めての会社設立で不安」、「自分で手続きする時間がない」という方には、司法書士が手続きまで代行してくれる登記おまかせプランがおすすめです。

設立代行の費用相場は10万円前後ですが、freeeの登記おまかせプランは一律5万円で利用できます。※海外在留者が出資者・役員の場合等の特殊ケースを除く

登記おまかせプランの利用方法等の詳細は、freee会社設立の無料登録が完了後にメールにてご案内します。

会社設立の準備をお考えの方は、ぜひ登録無料のfreee会社設立をお試しください。

よくある質問

会社を自分で設立するメリット・デメリットは?

会社設立の手続きを全て自分でするメリットには、外注費用が必要ないことや会社設立の際の法律や税金の知識を身に付けられることが挙げられます。

ただし、その分設立に時間がかかり本業にあてられる時間が減るため注意してください。

詳しくは記事内「会社設立を自分で行うメリット・デメリット」をご覧ください。

会社を自分で設立する場合の流れは?

会社設立を自分で行う際の流れや必要な手続きは、以下の通りです。

- 会社の基本事項を決める

- 印鑑を作成する

- 定款を作成して認証を受ける

- 資本金を入金して登記書類を提出する

- 設立登記完了の届出を行う

詳しくは記事内「会社設立を自分で行う場合の流れと手続き」をご覧ください。

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。