監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

法人とは、日本の法律で組織や団体が、法的な存在として認められた形態です。

法人は、大きく「営利目的の私法人」「非営利目的の私法人」「公法人」の3つに分けられています。個人事業主が法人化(法人成り)を検討する際には、まず法人の定義を把握し、メリットやデメリットを理解することが重要です。

本記事では、法人の定義や種類、法人化するメリットとデメリットについて解説します。

目次

法人とは?

法人とは、「法律によって人と同じ権利や義務を認められた組織」のことを指します。人が個人として社会での取引・売買や契約などの義務を負っているのと同様に、法人は団体・組織として同じ法的な義務を負うことを認められた存在です。

個人事業主との違い

個人事業主とは、個人で事業を営んでいる人のことです。法人と個人事業主では、主に以下の5つの点が異なります。

個人事業主と法人の違い

- 開業や法人化に伴う手続き

- 手続きや事業にかかる費用

- 税金の種類

- 経費にできる範囲

- 社会的信用度

それぞれの具体的な違いに関する内容や、個人事業主のメリットなどについて知りたい方は、別記事「個人事業主と法人の違いは?13項目で比較した特徴とメリット・デメリットや法人化を選択するポイント」をご覧ください。

会社との違い

法人は、会社と同義に捉えられますが、実際の意味はそれぞれ異なります。会社は、株式会社や合同会社のように会社法に則って法人登録を行い、営利目的で活動している法人を指します。

さらに、会社と同様に用いられる用語に「企業」があります。企業は法的な定義はなく、営利を目的として事業を行う組織や個人の総称です。法人格の有無は問われず、法人(株式会社、合同会社など)だけでなく、個人事業主も企業に含まれます。

【関連記事】

新設できる会社は4種類!会社形態ごとの特徴を15項目で比較

法人の種類と設立方法

法人の種類は、大きく分けると以下の3つのカテゴリーに分類されます。

法人のカテゴリー

- 私法人(営利団体)

- 私法人(非営利団体)

- 公法人

法人の形態は、これらの3つがさらに細かく分類されます。ここでは、カテゴリー別に各法人の特徴や設立要件などを解説します。

私法人(営利団体)

私法人とは、国家や公共団体の権力の影響を受けない法人のことで、利益の獲得を目的とするか否かで営利団体と非営利団体に区分されます。

経済的な利益の獲得を目的とする営利団体の私法人には、以下の5つが該当します。

私法人(営利団体)の種類

- 株式会社

- 合同会社(LLC)

- 合資会社・合名会社

- 有限会社

- 士業に関する法人

それぞれの特徴や設立に際しての要件は、以下の表の通りです。

| 法人形態 | 特徴 | 設立の要件 |

|---|---|---|

| 株式会社 | ・日本で最も一般的な法人形態 ・株式発行により資金調達が可能 ・出資者(株主)の責任は有限 ・経営者と所有者が分離しやすい | 定款の作成・公証人の認証・設立登記が必要 |

| 合同会社(LLC) | ・出資者が経営者となる法人形態 ・出資者全員が経営権を持つ ・設立費用が安価で、意思決定が迅速に行える | 定款の作成・設立登記が必要(定款認証は不要) |

| 合資会社・合名会社 | ・出資者に無限責任社員(経営権を持つ)がいる(合資会社には有限責任社員もいる) ・家族経営や小規模事業に適している ・無限責任社員が債務に対して全責任を負う | 定款の作成・設立登記が必要 |

| 有限会社 | ・会社法改正で新設は不可だが、既存の有限会社は存続可能 ・出資者は有限責任で株式会社に近いが、柔軟な経営が可能 | 新設不可 |

| 士業に関する法人 | ・弁護士法人、税理士法人などの特定業種に限定された法人 ・資格保持者しか設立できず、専門性が重視される | 所管庁の認可・業種に応じた資格保有者が必要 |

上記の表のうち、合同・合名・合資会社は「持分会社」と呼ばれます。持分会社とは会社法上の法人形態のひとつであり、出資者(社員)の「持分(出資割合)」に応じて会社の利益配分や運営に関わる権利を持ちます。

出典:法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」

出典:法務局「持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)」

出典:e-Gov法令検索「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律|第一条」

出典:特許庁「各士業の法人制度比較表」

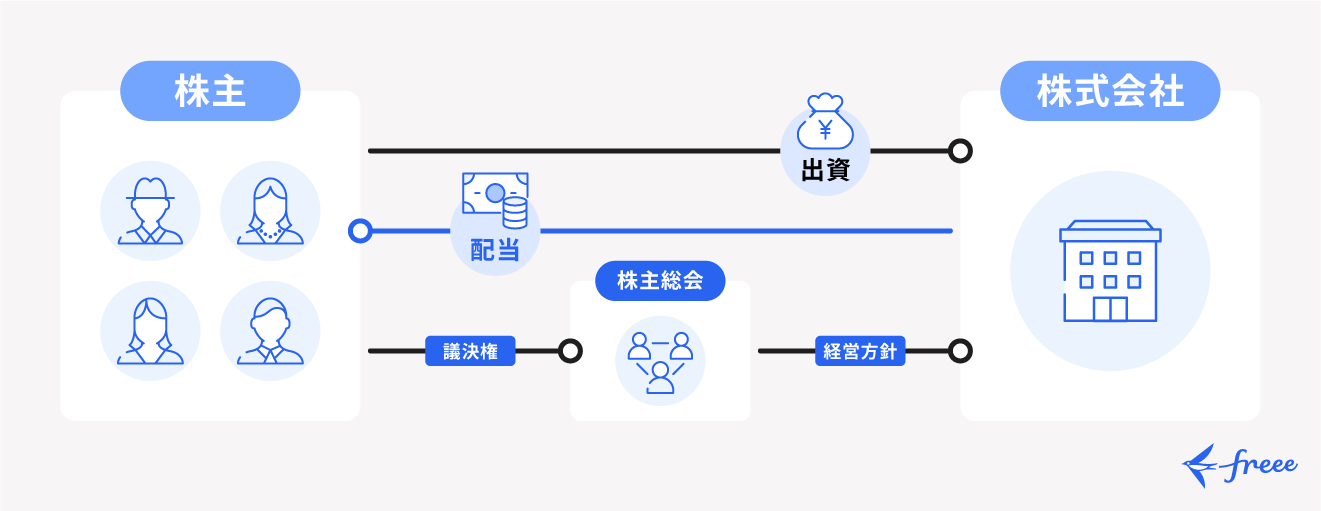

株式会社

株式会社は、株式の発行により資金を集めて作られる会社で、法人の代表的な形態のひとつです。株式会社の特徴は、出資者と経営者が異なるという点です。

株式会社の株主とは、出資者のことを指します。株主は株主総会を開き、選ばれた人物が株式会社の経営者となり事業を運営します。これが株式会社特有の「所有と経営の分離」です。

また、株式会社の出資者(株主)責任の範囲は、出資額を超える負債や損失を個人が負うことはない有限責任です。出資者側の投資リスクが限定されるため、出資が受けやすいというメリットがあります。

【関連記事】

株式会社とは?株式会社のしくみと設立するメリット・デメリットをわかりやすく解説

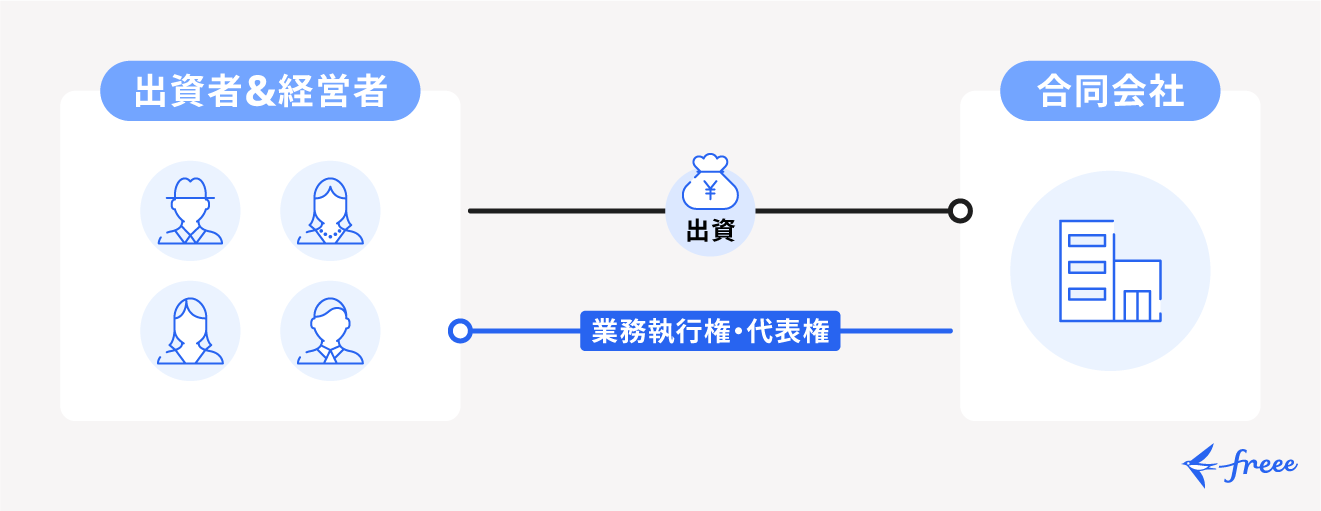

合同会社(LLC)

合同会社(LLC:Limited Liability Company)とは、株式会社とは異なり出資者と経営者が同一の会社形態で、持分会社のひとつです。

以下の表は、株式会社と合同会社の設立費用の比較です。合同会社は株式会社よりも設立費用を抑えられることがわかります。

| 株式会社 | 合同会社 | |

|---|---|---|

| 定款用収入印紙代 (電子定款では不要) | 4万円 | 4万円 |

| 定款の謄本手数料 | 約2,000円 (250円/1ページ) | 0円 |

| 定款の認証料 (公証人に支払う手数料) | 資本金100万円未満:3万円 資本金100万円以上300万円未満:4万円 資本金300万円以上:5万円 | 0円 |

| 登録免許税 (設立) | 15万円 または 資本金額×0.7% どちらか高いほう | 6万円 または 資本金額×0.7% どちらか高いほう |

| 合計 | 約25万円〜 | 約10万円〜 |

合同会社の設立には、公証人の認証が不要で、最短で4日から5日程度で法人化(法人成り)が可能です。

合同会社は設立費用が株式会社より安く、登記手続きも簡単です。また、出資者全員が経営に直接関与でき意思決定が迅速に行えるため、小規模な事業やBtoCの事業を行う会社に適しています。外資系企業の日本法人にも多く、主な例には、Apple Japan合同会社やGoogle合同会社があります。

【関連記事】

合同会社とは?特徴や設立するメリット・デメリットについて解説

合資会社・合名会社

合資会社と合名会社は基本的に同じような会社形態ですが、唯一の違いは社員の責任の範囲です。

責任範囲の違い

- 合資会社:事業を行う「無限責任社員」と、出資する「有限責任社員」からなる

- 合名会社:出資者全員が「無限責任」を負う

合資会社・合名会社はいずれも持分会社に分類され、設立の際には定款の作成が必要ですが、公証人による認証は不要です。

合資会社・合名会社は、比較的小規模な法人形態であり、少人数で始めるビジネスや出資者の責任の程度が明確な形での事業展開を希望する場合に適しています。

有限会社

有限会社は、かつて商法および有限会社法に基づいて設立された法人形態で、出資額の範囲内で責任を負う「有限責任社員」のみで構成されています。有限会社は主に中小規模の事業を対象とし、一般的に少人数の出資者で経営されます。

有限会社の新規設立は、2006年に施行された会社法によって廃止されました。

既存の有限会社は引き続き存続が可能です。有限会社は、以下の条件を満たせば株式会社へ移行できます。

株式会社へ移行できる条件

- 株主総会で、商号を「株式会社」に変更する定款変更を特別決議で承認する

- 定款変更後、有限会社の解散登記と、商号変更後の株式会社の設立登記を同時に申請する

出典:e-Gov法令検索「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律|第四十五条、第四十六条」

士業に関連する法人

士業に関連する法人とは、弁護士や税理士などが経済利益を目的にして活動するための法人です。以下のような法人があり、各士業の関連法に基づいて設立され、必要な社員数も異なります。

| 法人区分 | 関連法 | 必要社員数 |

|---|---|---|

| 税理士法人 | 税理士法 | 2人以上 |

| 弁護士法人 | 弁護士法 | 1人以上 |

| 監査法人 | 公認会計士法 | 5人以上 |

各法人は関連士業の会員でなければならず、定款の作成や公証手続き、法令に基づく登記が求められます。

私法人(非営利団体)

経済的な利益獲得を目的としていない、非営利団体の私法人には、以下の4つが該当します。

私法人(非営利団体)の種類

- 一般社団法人

- 一般財団法人

- 社会福祉法人

- NPO法人

それぞれの特徴や設立に際しての要件は、以下の表の通りです。

| 法人形態 | 特徴 | 設立要件 |

|---|---|---|

| 一般社団法人 | ・非営利法人であり、営利事業も可能 ・利益は分配せず、事業活動の充実に充てる | 社員2名以上が必要 |

| 一般財団法人 | ・財産の拠出で設立され、理事会で運営される ・公共性のある事業を行うことが多い ・利益は分配しない | 基本財産の設定と理事1名以上が必要 |

| 社会福祉法人 | ・社会福祉事業法に基づき、福祉サービスを提供する法人 ・税制優遇があり、国や自治体からの補助もある | 設立認可(所管庁の許可が必要) |

| NPO法人 | ・市民活動や公益活動を行う非営利法人 ・利益分配を行わず、活動資金は寄付や助成金が中心 | 10人以上の社員が必要 |

出典:厚生労働省「社会福祉法人の概要」

出典:内閣府NPOホームページ「特定非営利活動(NPO法人)制度の概要」

一般社団法人

一般社団法人は、利益ではない共通の目的を持った人が集まった団体です。基本的には非営利組織ですが、利益を出すことに対して制限をかけられてはいないため、収益事業や公営事業の実施も許可されています。

一般社団法人を設立する際は、発起人(2名以上の社員)が公証役場で認証を受けたあと、設立登記が必要です。なお、設立時に定款を作成しますが、公証人による定款認証は必要ありません。

一般社団法人は、社会的・文化的活動・地域振興・教育・学術など、幅広い分野の公益的または共益的な活動を行います。同窓会や自治体なども含まれますが、大きな組織の例として、一般社団法人日本損害保険協会や、日本音楽著作権協会(JASRAC)などがあります。

一般財団法人

一般財団法人は、財産の運用や維持を目的とした非営利団体の法人です。

一般財団法人と株式会社などの営利団体とでは、利益の分配の可否において大きな違いがあります。株式会社が株主に対して配当金を支払えるのに対し、一般財団法人は利益分配ができません。

設立する条件は、300万円以上の財産を拠出する必要があり、理事3名・評議員3名・監事1名が必要です。設立登記が必要で、定款には公証人の認証が求められます。

一般財団法人は、公益的な活動や社会貢献活動など、地域振興や文化振興、学術研究支援など、多岐にわたる分野の事業が対象です。主な例には、日本財団や笹川平和財団など、奨学金や国際活動に貢献する法人が挙げられます。

社会福祉法人

社会福祉法人は社会福祉事業を行うことを目的とする法人で、設立・運営には、社会福祉法の規定に基づいた所轄庁の認可が必要です。

設立の際には、経営基盤の強化や事業運営の透明性の確保が求められ、役員の選任・解任方法なども厳格に規定されています。

社会福祉法人は、高齢者福祉・障がい者支援・児童福祉など、社会福祉事業全般が対象で、社会的弱者への支援を目的とした事業を行います。具体的には、保育所・更生施設・特別養護老人ホームなどの運営です。

法人名には、社会法人信和会や社会福祉法人聖隷福祉事業団など、〜会や〜団などの名称がつけられることが一般的です。

NPO法人

NPO法人とは「特定非営利活動法人」のことで、Non-Profit Organizationの頭文字を取り名付けられた法人です。

NPO法人は、設立にあたって10名以上の社員が必要ではあるものの、登録免許税や資本金が必要ないため、少額での法人化が可能です。

設立手続きでは、所轄庁に設立の認証を申請して認証を受けたあと、設立登記を行います。定款の作成だけでなく、設立当初の事業計画書や活動予算書の提出が必要です。

NPO法人の事業は、以下のような公益性の高い活動を目的としており、社会的な課題の解決や地域社会の発展に貢献しています。

NPO法人の事業

- 福祉

- 環境保護

- 教育

- 国際協力等

主な例として、公益財団法人日本ユニセフ協会や、国境なき医師団日本などが該当します。

【関連記事】

NPOの作り方-NPO法人を設立するメリットや気を付けるべきこと-

公法人(公共団体)

公法人は私法人とは異なり、国家活動の目的を遂行するために設立される法人です。そのため、個人での設立はできません。

公法人は公共団体とも呼ばれ、以下の4つに分けられます。

公法人の種類

- 地方公共団体

- 特殊法人

- 独立行政法人

- 公庫

それぞれの特徴や主な活動の目的は、以下の表の通りです。

| 法人形態 | 特徴 | 主な目的 |

|---|---|---|

| 地方公共団体 | ・地方政府と呼ばれ住民に直接サービスを提供 ・自治体ごとに条例を定め、地域行政を行う | 地域住民の福祉・生活向上 |

| 特殊法人 | ・特別法に基づき設立され、政府から委託された特定の業務を担う法人 ・民間との共同事業も行う | 公共目的の事業や特定の政策の実施 |

| 独立行政法人 | ・国の一部業務を独立して行うために設立 ・一定の独立性を持つ | 公共サービスの提供や効率的な業務執行 |

| 公庫 | ・国が設立した金融機関 ・特定の産業や地域の発展を促すため、低利融資などの金融支援を行う | 中小企業支援、地域開発、教育支援など |

地方公共団体

地方公共団体は、地方自治法により認められた公法人のひとつで、地域の統治活動を行います。別名では「地方政府」と呼ばれるケースもあり、各都道府県や市町村の身近な役割を担う団体です。

特殊法人

特殊法人は、国が担うべき事業を企業経営として運営していくことが、国によって定められた公法人です。

特殊法人の活動は、国の監督の下で行われますが基本的には経営の自主性が認められています。主な例には、日本放送協会(NHK)や日本中央競馬会(JRA)、日本年金機構などが挙げられます。

独立行政法人

独立行政法人は、政府が一部の事業を担当するために設立され、独立した法人格を持つ公法人です。独立行政法人も国の監督の下で事業を運営し、定期的に組織や業務の見直しを行う必要があります。

国民生活センターや国立研究開発法人などが、独立行政法人の代表的な例として挙げられます。

公庫

公庫とは、国の経済政策や社会政策を実現するために融資を行う政府の金融機関です。ただし、現在は沖縄振興開発金融公庫のみが公庫として残っており、他の公庫は民営化が進められました。

また、株式会社日本政策金融公庫という法人が存在しますが、株の100%を国が保有しているという特殊な株式会社です。

法人化(法人成り)するメリット

個人事業主やフリーランスなど、個人経営者が法人化(法人成り)をするメリットには、主に以下のようなものがあります。

法人化するメリット

- 社会的な信用度が高まる

- 金融機関からの融資など資金調達がしやすい

- 人材確保がしやすくなる

- 経費として扱える範囲が広く節税しやすい

- 決算日を自由に設定できる

法人化のメリットを正しく理解し、自分たちの組織が法人化するべきかどうか判断してください。

社会的な信用度が高まる

法人化すると、個人事業主やフリーランスに比べて社会的な信用が向上します。

法人は所在地・商号・資本金などの情報が公開されるため、企業としての実態が明確です。そのため、サービスを利用する顧客や取引を検討している企業に対しても安心感を与えられます。

金融機関からの融資など資金調達がしやすい

法人は、社会的信用度が高いという点から、銀行などの金融機関から融資を受けやすくなります。また、株式会社であれば株式発行が可能となるため、資金調達もスムーズになるでしょう。

個人事業主でも金融機関からの融資は受けられますが、法人としての信用度が向上することで、融資を受けられる金融機関の数や金額などが増加します。

優秀な人材確保と安定雇用が実現できる

労働者は安定した正規雇用を求める傾向があり、求職者も法人での雇用を希望する人が多いでしょう。そのため、法人化することで人材が集まりやすくなります。

また、福利厚生や社会保険制度を整えることで、より優秀な人材を確保しやすくなります。

節税や経費の広域な扱いが可能になる

法人化することで役員報酬を経費として扱えるなど、個人事業主に比べて節税効果が大きい点がメリットです。

たとえば、法人カードの年会費・福利厚生費・法人名義での車の購入なども経費として計上できるため、節税に大きく貢献します。

決算日を柔軟に設定できる

法人には、柔軟に決算日を設定できるメリットがあります。個人事業主は、事業年度が1月1日から12月31日までと決まっていますが、法人ではそのような取り決めがありません。

そのため、繁忙期と決算期をずらすことで業務の平準化が可能になります。たとえば、6月が閑散期の法人であれば、事業年度を7月1日から翌年6月30日までとすることで、6月を決算期に設定できます。

法人化(法人成り)するデメリット

法人化にはメリットがある一方で、以下のようなデメリットも考えられます。

法人化のデメリット

- 法人化する際に費用が発生する

- 社会保険への加入義務が発生する

- 赤字でも税金を支払わなければいけない

法人化する際に費用が発生する

個人事業主として開業するときには、費用は一切発生しません。しかし、法人化にあたっては、以下のような費用が生じます。

法人化に必要な費用例

- 定款用収入印紙代

- 定款認証手数料

- 謄本手数料

- 登録免許税

- 資本金 など

費用は法人の形態によって異なりますが、10〜25万円は最低でもかかると見込んでおきましょう。

社会保険への加入義務が発生する

法人化すると、以下のような社会保険への加入が義務化されます。

加入義務のある社会保険

- 労働者災害補償保険(ただし代表者は加入不可)

- 雇用保険(ただし代表者は加入不可)

- 厚生年金保険

- 健康保険

- 介護保険

従業員を雇用するのであれば、保険料の負担額はさらに増加します。

【関連記事】

法人成りした場合の社会保険についてわかりやすく解説

赤字でも税金を支払わなければいけない

個人事業主の場合、事業が赤字であれば税金の支払いは発生しません。しかし、法人では赤字でも法人住民税の均等割が発生します。

均等割とは、法人の所在地に対して固定で発生する税金で、毎年赤字か黒字かに関わらず支払いの義務が生じます。均等割の金額は各自治体によって異なるため、法人化の前に管轄となる自治体の情報を確認してください。

【関連記事】

法人住民税とは?均等割や計算方法についてわかりやすく解説

まとめ

法人は「営利目的の私法人」「非営利目的の私法人」「公法人」と、大きく3つのカテゴリーにに分けられ、細分すると13種類あります。なかには、有限会社のように新設できないものや、公法人のように個人では設立できないものも含まれます。

法人化は、事業規模や成長戦略に応じて検討する必要があります。新規事業を個人事業主としてスタートするのもよい選択肢ですが、社会的信用が求められる業界や、長期的に事業拡大を見据えているのであれば、法人化も視野にいれて事業を運営するといいでしょう。

自分でかんたん・あんしんに会社設立する方法

会社設立の準備から事業開始までには、多くの書類や手続きが必要になります。書類の転記をするだけでもかなりの時間がかかってしまいます。

freee会社設立は株式会社だけでなく、合同会社の設立にも対応しています。設立件数30,000社以上の実績をもつfreee会社設立なら、初めての方もあんしんしてご利用いただけます。

起業ダンドリコーディネーターが完了までサポートしてくれるからあんしん!

初めての会社設立では、書類の書き方や提出先、設立後の手続きなどさまざまな場面で不安を抱えてしまうこともあるでしょう。

freee会社設立では、会社設立に詳しい起業ダンドリコーディネーターが常駐しており、設立準備から登記後に必要な手続きまでを完全無料で並走・サポートします。

相談方法はオンライン面談、LINE相談、電話、メールなどから選べます。まずお気軽に問い合わせフォームからおためし相談(最大30分)の予約をして、ご自身のスケジュールや設立手続きに関する疑問や不安を解消しましょう。

入力項目・次にやること、すべて画面上で把握できる

freee会社設立では、必要項目を記入していくだけで会社設立に必要な書類を作成することができます。また、登記の際に必要となる会社印も同時に購入が可能です。

freee会社設立は株式会社だけでなく、合同会社の設立にも対応しています。

会社名や資本金額など必要項目を入力すると、定款(ていかん)をはじめとする会社設立に必要な約10種類の書類を自動で作成します。

<freee会社設立で出力できる書類の一例>

- 定款

- 登記申請書

- 印鑑届出書 など

設立にかかるコストを削減できる

設立費用を削減したい方には電子定款がおすすめです。紙の定款では、収入印紙代40,000円がかかりますが、電子定款ではこれが不要となります。

freee会社設立は電子定款にも対応しており、電子定款作成に必要な機器やソフトの準備なども必要がないため、自分で作成するよりもコストを抑えることができます。

<設立にかかる費用の比較例>

(1)freee会計を年間契約すると、無料になります。

(2)紙定款の印紙代(40,000円)

会社設立の準備を進めながら、バーチャルオフィスの申し込みが可能!

会社設立するためにオフィスの住所が必要になります。

自宅をオフィス代わりにしている場合は、自宅の住所でも問題ありませんが、公開情報となってしまうので注意が必要です。

自宅兼オフィスのように実際の住所を公開したくない場合や、管理者や所有者に物件の法人登記が認められていない場合は、バーチャルオフィスを利用するのがおすすめです。

freee会社設立では、会社設立に必要な書類を無料で作りながら、バーチャルオフィスの申し込みもできます!

まずはこちらからfreee会社設立に無料で登録してみてください!

自分で手続きする時間のない方には「登記おまかせプラン」がおすすめ!

「初めての会社設立で不安」、「自分で手続きする時間がない」という方には、司法書士が手続きまで代行してくれる登記おまかせプランがおすすめです。

設立代行の費用相場は10万円前後ですが、freeeの登記おまかせプランは一律5万円で利用できます。※海外在留者が出資者・役員の場合等の特殊ケースを除く

登記おまかせプランの利用方法等の詳細は、freee会社設立の無料登録が完了後にメールにてご案内します。

会社設立の準備をお考えの方は、ぜひ登録無料のfreee会社設立をお試しください。

よくある質問

法人とは具体的に何を指す?

法人とは「法律によって人と同じ権利や義務を認められた組織」のことを指します。法人は私法人(営利団体)・私法人(非営利団体)・公法人の3種類に分けられます。

詳しくは記事内、「法人とは」をご覧ください。

法人にはどういった種類がある?

個人事業主から法人化するには、定款の提出や印鑑証明書の取得など、さまざまな手続きが必要です。費用は株式会社であれば約25万円、合同会社であれば約10万円というように、法人化する形態によって違いがあります。

詳しくは記事内、「法人の種類と設立方法」をご覧ください。

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。