監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

医療費控除とは、1月1日〜12月31日の1年間で一定額以上の医療費を支払った場合に受けることのできる所得控除の1つです。医療費控除を受けることで納税額を減らすことができます。

なお、医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。また、医療費控除は年末調整の対象外となるため、会社員などの給与所得者も個人で確定申告を行わなければなりません。

本記事では、医療費控除の対象となる費用や計算方法について詳しく解説します。所得額別のシミュレーションもしているので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

医療費控除とは

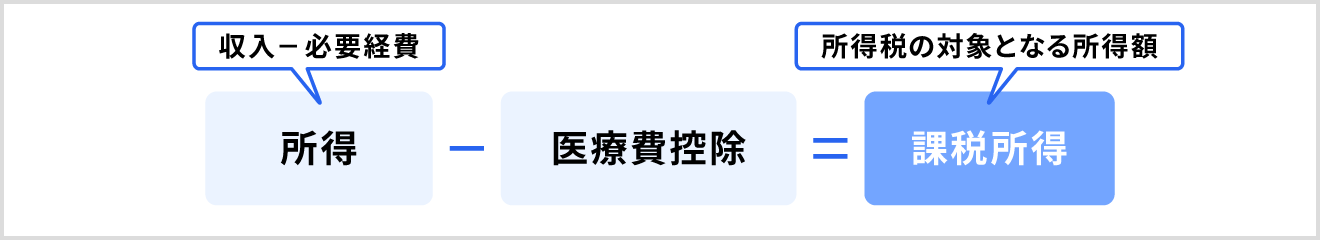

医療費控除とは、1月1日〜12月31日の1年間で支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額×5%)以上だった場合に受けることのできる所得控除の1つです。

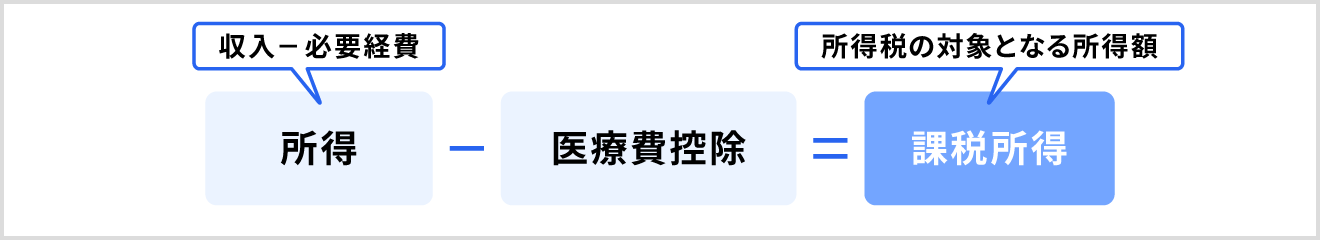

医療費控除を受けることで、所得税の対象となる「課税所得」を減らすことができます。

医療費控除を受けるためには確定申告が必要

医療費控除を受けるためには確定申告が必須です。医療費控除は年末調整の対象外となるため、会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者も個人で確定申告をしなければなりません。

医療費控除の対象者・条件

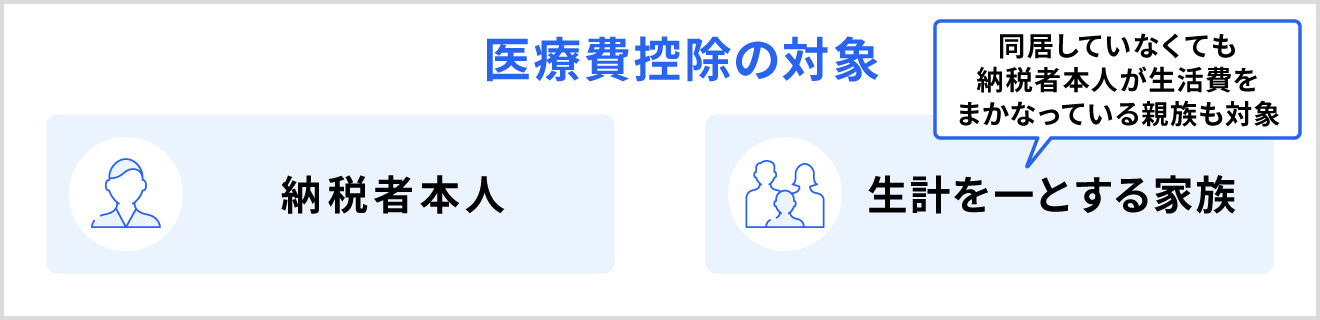

医療費控除は納税者本人だけでなく、本人が同居している家族の医療費も含まれます。同居をしていなくても、生活費や学費などを納税者本人がまかなっている親族も対象です。

たとえば、子どもの一人暮らしの生活費を父親が支払っている場合には、生計を一とする親族となり、子どもが支払った医療費も医療費稿の対象となります。

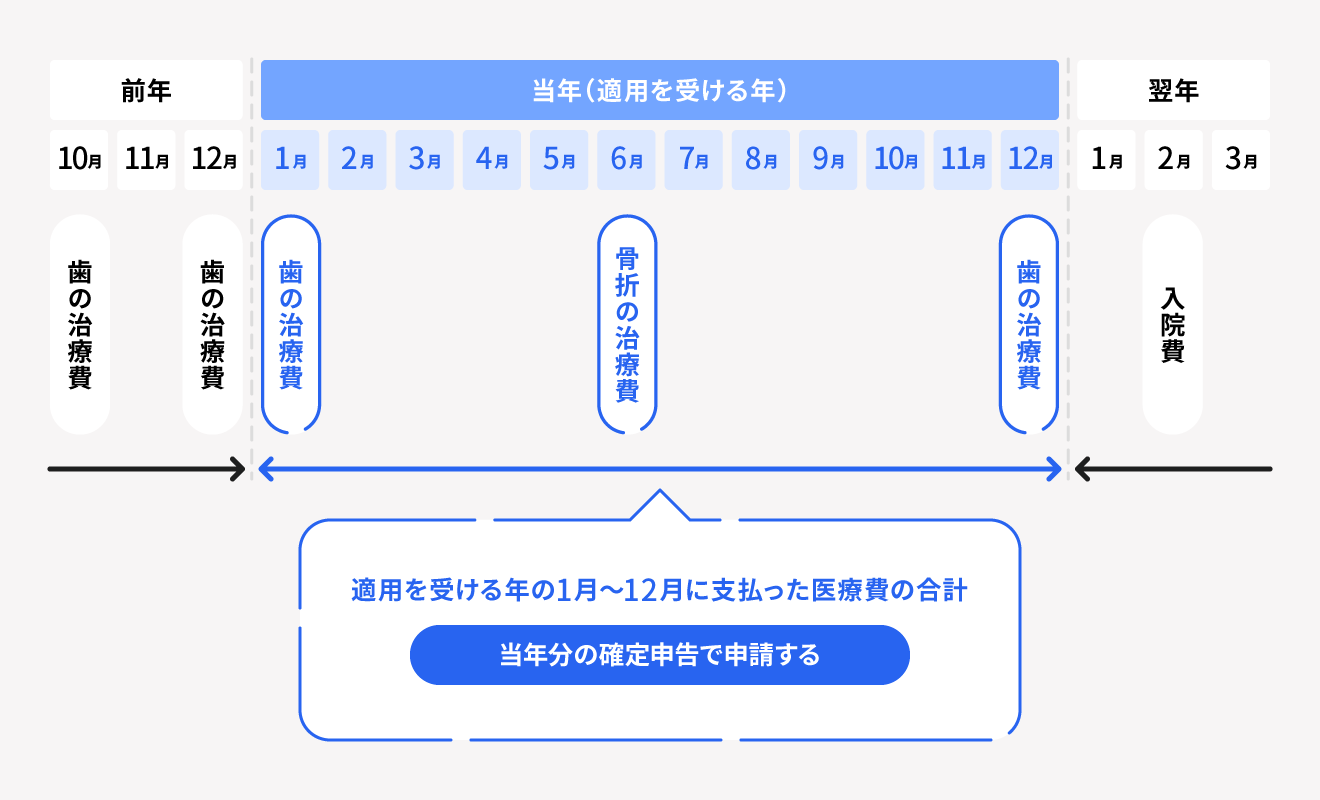

また、医療費控除の対象となる費用は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費に限られます。その年、未払いの医療費は支払った年の医療費控除の対象になるので、注意しましょう。

出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」

医療費控除の対象となる費用

医療費控除には、対象となる費用と対象外の費用があるため注意が必要です。対象となる費用には、主に以下のようなものがあります。

| カテゴリ | 医療費控除の対象となる費用例 |

|---|---|

| 通院 入院 |

・病院での診療費 / 治療費 / 入院費 ・入院時の部屋代 / 食事代 ・通院にかかった交通費 ・治療のためのリハビリ/マッサージ費用 ・医師等の送迎費用 ・介護保険の対象となる介護費用 |

| 医薬品 医療器具 | ・医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用 ・治療に直接必要な医療器具の購入費用(松葉杖・コルセット・補聴器など) |

| 歯科治療 | ・歯の治療費(保険適用外の費用を含む) ・治療目的とした歯列矯正費用 |

| 眼科治療 | ・レーシック治療(視力回復レーザー手術)費用 ・オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)費用 ・医師の治療が必要な症状がある場合の眼鏡・コンタクト購入費用 |

| 妊娠・出産 | ・妊娠と診断されてからの定期検診や検査、通院にかかる費用 ・病院に支払う入院中の食事代 ・不妊治療費用 |

カテゴリ別に詳しく解説していきます。

通院・入院にかかる費用

基本的に治療目的で通院・入院した費用に関しては医療費控除の対象となります。

通院のための交通費も対象ですが、これは基本的に公共機関を利用した場合の費用を指します。

急を要する場合や、公共機関が利用できないときのタクシー代は医療費控除の対象と認められますが、それ以外のタクシー代や自家用車のガソリン代・駐車代は医療費控除の対象外になるので注意しましょう。

医療費控除の対象となる交通費の例

- 公共交通機関(バス、電車など)の運賃

- 急を要する場合や、公共交通機関が利用できない場合のタクシー運賃

- 治療可能な医療機関が遠方の場合の新幹線代

- 遠隔地の病院でなければ治療ができないなどの相当な理由がある場合の自宅と病院の間の旅費

- 1人では通院することが困難な場合の患者・付添人の通院費

また、入院時にかかった部屋代や食事代も医療費控除の対象になります。

傷病によりおよそ6ヶ月以上寝たきりの状態で療養しており、おむつを使用する必要があると認められる場合のおむつ代も医療費控除の対象となりますが、この場合は医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

医薬品・医療器具にかかる費用

治療のために処方された医薬品や医療器具の購入費も医療費控除の対象です。

市販の薬でも治療目的で購入したものは医療費控除の対象になります。たとえば、風邪を治すために市販の風邪薬を購入した場合などがこれにあたります。ただし、栄養サプリメントなどの健康増進を目的として購入したものは対象外です。

医療器具は、治療を受けるために直接必要になるものを指します。具体的には以下のとおりです。

医療費控除の対象になる医薬品・医療器具の具体例

- 松葉杖

- コルセット

- 補聴器 *補聴器相談医が診療のために必要と判断した場合

- 眼鏡・コンタクトレンズ *医師の治療に直接必要で購入したもののみ

- 義手や義足 など

歯の治療にかかる費用

歯の治療はインプラントやセラミックなど、自由診療も多く、治療費が高額になるケースが多いです。基本的に治療を目的としていて、その症状において一般的な支出とされる部分については、保険適用外のものでも医療費控除の対象になります。

ただし、これはあくまで治療を目的とした処置にかかる費用であり、美容目的で行うものは医療費控除の対象にはなりません。

たとえば、発育段階にある子どもの成長を阻害しないように医師の判断で行う歯列矯正は医療費控除の対象です。しかし、大人が健康上影響がない美容目的での歯列矯正は対象外になります。

出典:国税庁「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」

眼の治療にかかる費用

視力回復・視力矯正を目的としたレーシック治療やオルソケラトロジー治療は医療費控除の対象となります。これらは基本的に自由診療で高額になるケースが多いため、忘れずに医療費控除を申告しましょう。

また、医師の治療を受けるために直接必要となる眼鏡やコンタクトレンズの購入費用も医療費控除の対象です。

たとえば、斜視や白内障、緑内障などで手術後の機能回復のために使用する眼鏡などがこれにあたります。ただし、日常使いのために購入した眼鏡やコンタクトレンズの購入費用は含まれません。

妊娠・出産にかかる費用

妊娠が発覚してからの定期検診にかかる費用や入院費用だけでなく、不妊治療や人工授精にかかる費用も医療費控除の対象です。

ただし、胎児の染色体異常を調べる出生前診断(NIPT)は、治療ではなく診断の一種であることから医療費控除の対象とはなりません。

医療費控除の対象外となる費用

上述したように、美容目的や健康増進を目的としたものは医療費控除の対象とはなりません。

医療費控除の対象外となる費用を一覧でまとめました。

- 美容整形費用

- 人間ドックや健康診断の費用

- 通院のタクシー代(急を要する場合や公共機関が利用できない場合を除く)

- 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金

- 日常使いのために購入した眼鏡やコンタクトレンズの費用

- インフルエンザなどの予防接種

- 健康増進目的のサプリメント、漢方薬の購入費用

- 療養中に面倒を見てくれた家族への謝礼

- 医師や看護師への謝礼

- 里帰り出産のための実家までの交通費

- 自分の都合で利用した入院時の差額ベッド代

- リラクゼーションを目的とした施術にかかる費用

- 産後の骨盤矯正*身体に異常が発生し、治療目的である場合を除く

健康診断や人間ドックは医療費控除の対象外?

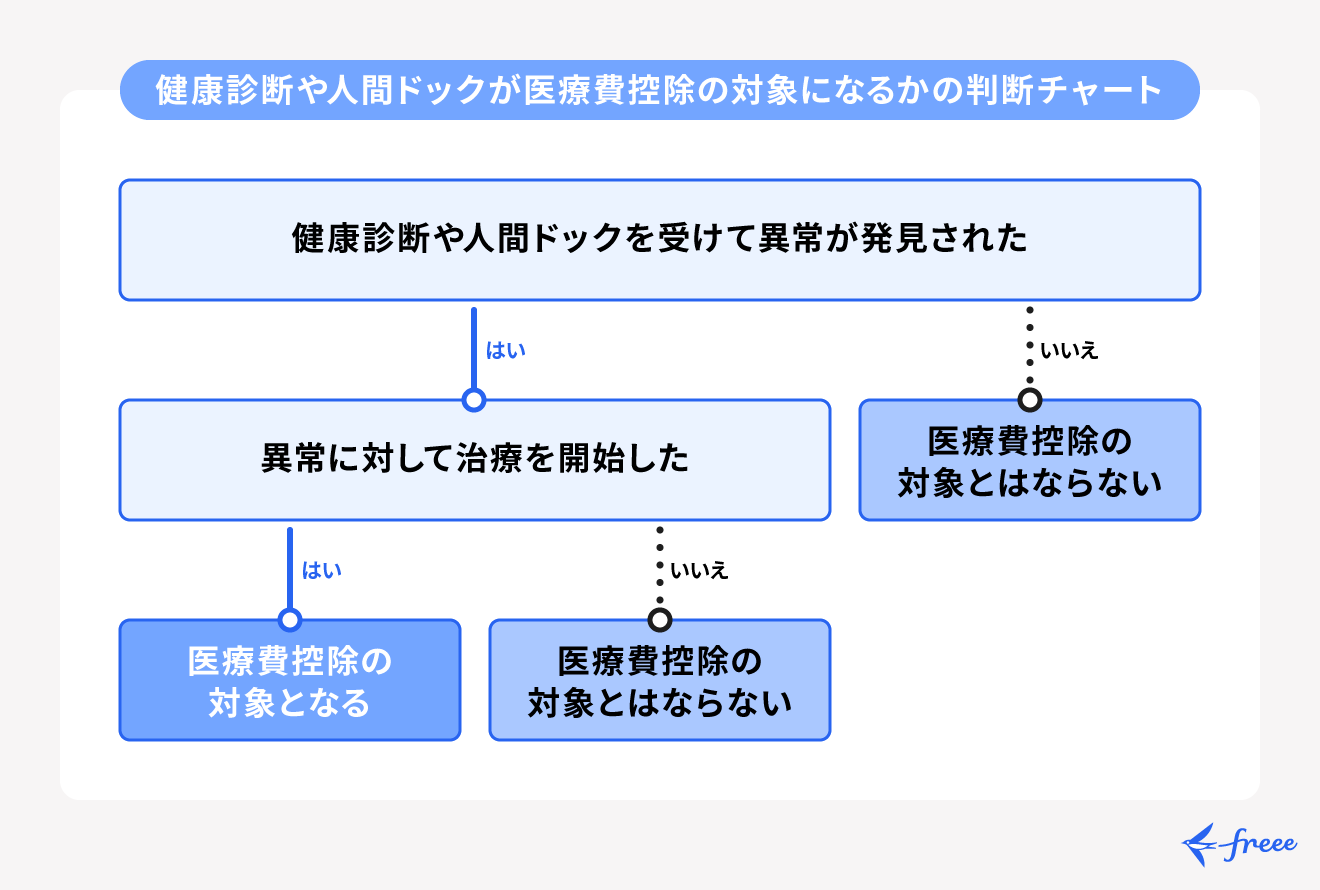

健康診断や人間ドックも治療のために行うものではないので、原則として対象外です。

しかし、健康診断や人間ドックの結果、重大な疾病が発見され、その治療を行った場合には医療費控除の対象として認められます。これは、治療に先立つ診察と判断されるためです。

いくら還付される?医療費控除の計算方法

医療費控除によって還付される金額は、以下の手順で算出します。

STEP1. 1月1日〜12月31日に支払った医療費の合計額を計算する

STEP2. 医療費控除対象額を計算する

STEP3. 所得税率を確認する

STEP4. 還付金額(減税額)を計算する

STEP1. 1月1日〜12月31日に支払った医療費の合計額を計算する

まずは1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費の合計額を計算します。1年間で支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等×5%)未満の場合は医療費控除を受けられません。

また上述したように、すべての医療費が医療費控除の対象になるわけではないので、対象外になる費用を含めないように注意しましょう。

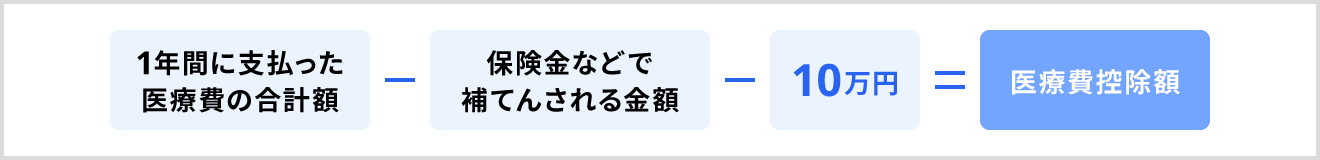

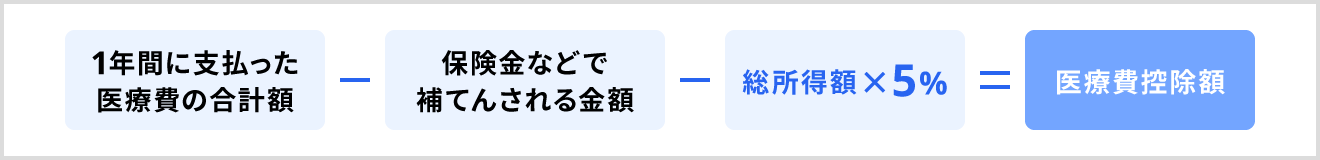

STEP2. 医療費控除額を計算する

医療費の合計額を算出したら、次に医療費控除額を計算します。医療費控除額の計算方法は、年間の総所得額によって異なります。

総所得金額とは、事業所得や給与所得、不動産所得などすべての所得を合計した額を指します。

1年間の所得金額が200万円以上の医療費控除の計算式

1年間の所得金額が200万円未満の医療費控除の計算式

「保険金などで補てんされる金額」とは、生命保険で支給される入院費給付金や、健康保険で支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを指します。なお、差し引く補てん金額は、その補てんの対象となる医療費ごとに行います。

なお、いずれの場合でも医療費控除額の上限は200万円です。

STEP3. 所得税率を確認する

次に還付金額を算出するために必要な所得税率を確認しておきましょう。所得税率は課税所得金額によって変動します。

課税所得とは、所得から所得控除を差し引いた額を指します。なお、現物給与も所得税の対象となるので注意が必要です。

所得税率は以下のとおりです。

所得税率の速算表

| 課税対象の所得金額 | 税率 | 控除額 |

| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |

| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |

| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |

| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |

| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |

| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |

| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |

たとえば、課税所得金額が300万円だった場合の所得税率は10%になります。

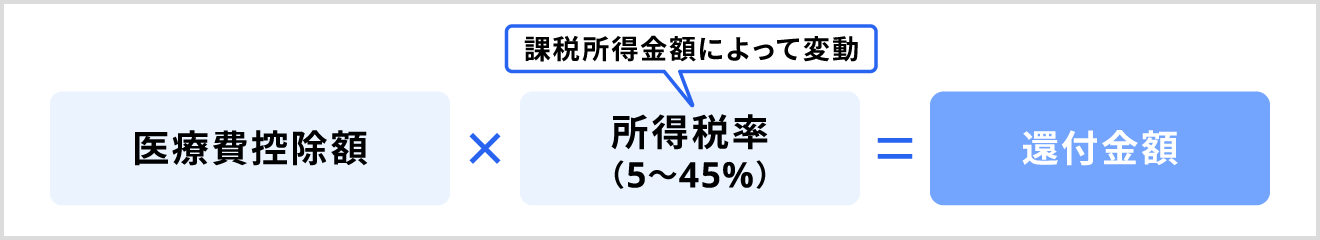

STEP4. 還付金額(減税額)を計算する

医療費控除によって還付される金額は、以下の計算式で算出します。

還付金とは、その年すでに予定納税や源泉徴収などで納税していた額と、確定申告によって確定した納税額に差が生じたときに返還される差額のことです。全員が必ずしも還付金が受け取れるわけではないので、注意しましょう。

【関連記事】

確定申告の還付金はいつ振り込まれる?個人事業主が受け取れる主なケースも紹介

医療費控除額・還付金額を所得額別にシミュレーション

上述したように、医療費控除額や還付金額は、所得金額によって異なります。医療費控除で実際にいくら戻ってくるのか、所得金額別にシミュレーションしてみましょう。

なお、ここでは保険金などで補てんされる金額はないものとし、総所得金額と課税所得金額が同一として計算を行います。

また、以下のシミュレーションでは、医療費控除以外の控除や給付金などを含まない計算式です。実際の金額には個人差があるので、目安としてご参考ください。

総所得金額等が150万円の医療費控除額と還付金額(減税額)

| 1年間に支払った医療費 | 医療費控除額 | 還付金額 |

|---|---|---|

| 10万円 | 25,000円 | 1,250円 |

| 15万円 | 75,000円 | 3,750円 |

| 20万円 | 125,000円 | 6,250円 |

医療費控除額の計算

この場合、総所得金額等が200万円未満なので、医療費控除対象額は以下の計算式で算出します。

1年間に支払った医療費 - (150万円 × 5%) = 医療費控除額*

*保険金などで補てんされる金額はないものとする

つまり、150万円の5%である7万5,000円を支払った医療費から差し引くことになります。

還付金額(減税額)の計算

課税所得金額が150万円の場合の所得税率は5%です。還付金額(減税額)は以下の計算式で算出します。

医療費控除額 - 5%(課税所得が150万円の所得税率)= 還付金額(減税額)

総所得金額等が300万円の医療費控除額と還付金額(減税額)

| 1年間に支払った医療費 | 医療費控除額 | 還付金額 |

|---|---|---|

| 10万円 | 0円 | 0円 |

| 15万円 | 50,000円 | 5,000円 |

| 20万円 | 100,000円 | 10,000円 |

医療費控除額の計算

この場合、総所得金額等が200万円以上なので、医療費控除対象額は以下の計算式で算出します。

1年間に支払った医療費 - 10万円 = 医療費控除額*

*保険金などで補てんされる金額はないものとする

還付金額(減税額)の計算

課税所得金額が300万円の場合の所得税率は10%です。還付金額(減税額)は以下の計算式で算出します。

医療費控除額 - 10%(課税所得が300万円の所得税率)= 還付金額(減税額)

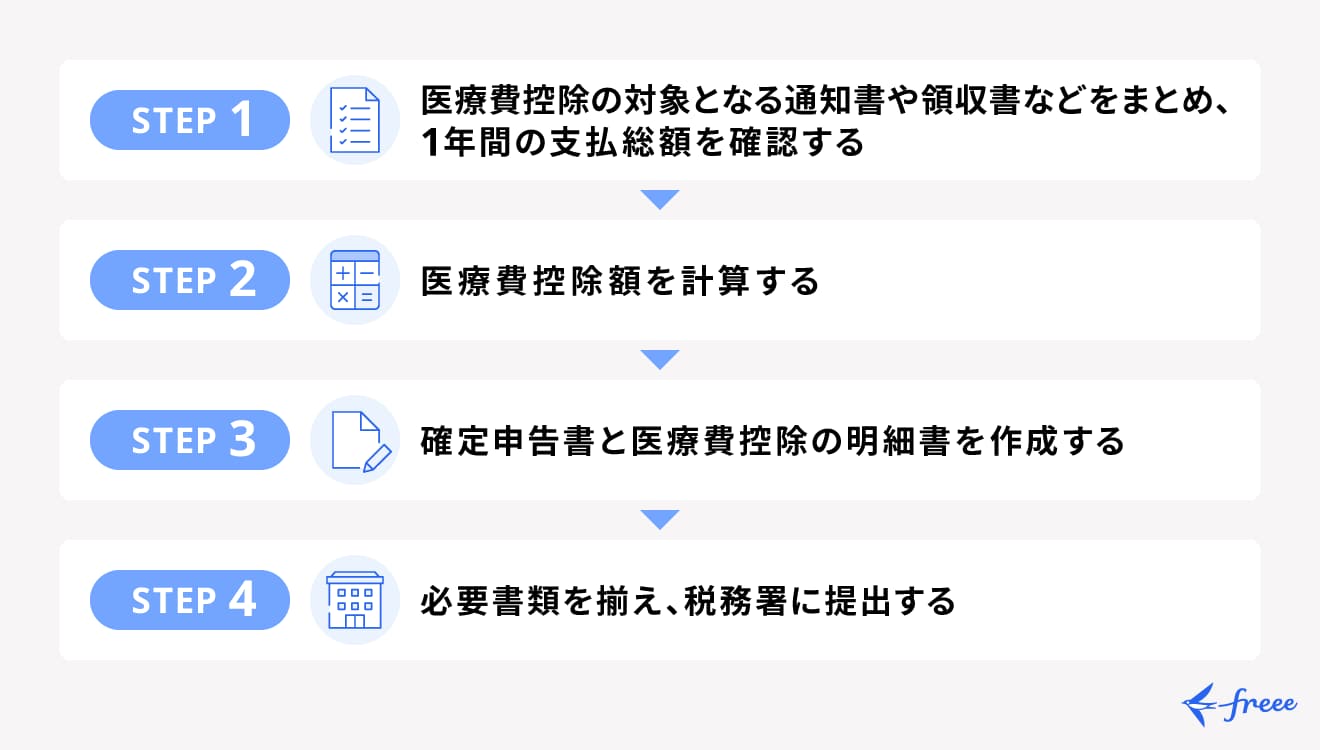

医療費控除の確定申告の流れ

上述したように、医療費控除を受けるためには確定申告をしなければなりません。医療費控除を受けるための準備から申請までの流れは主に以下のとおりです。

上述したように、医療費控除は1月1日〜12月31日の1年間で支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額×5%)以上だった場合に受けることができます。

まずは、1年間に支払った医療費の総額を確認して、自身が医療費控除の対象者であるかどうかを確認しましょう。

医療費控除の確定申告に必要な書類

確定申告で医療費控除を受けるために必要な書類は以下の4つです。

医療費控除の確定申告に必要な書類

- 医療費控除の明細書

- 確定申告書

- マイナンバーが記載された本人確認書類

- 医療費控除の対象となる費用が記載されている医療通知書や領収書*提出は不要

なお、医療費控除の対象となる医療費の領収書等の提出は不要になりました。ただし、確定申告してから5年間は保管しておかなければならないので、大切に保管しましょう。

医療費控除を受けるための確定申告方法や書類の書き方については、別記事「医療費控除を受けるには確定申告が必須!必要書類や計算方法についてわかりやすく解説」で詳しく解説しています。

freee会計では、所得や控除額の計算も自動でされるため、計算・入力ミスのない正確な書類を作成できます。オンラインでの申告が可能なので、税務署へ出向く必要もありません。

初めての確定申告で不安な人や、スピーディーに終わらせたい人におすすめです。

医療費控除を確定申告するときの注意点

医療費控除を受けるためには、対象となる医療費を把握したり、1年間に支払った医療費や控除額を正しく計算したりしなければなりません。

ほかにも、医療費控除を受ける上で注意しておくべき点について解説します。

セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できない

セルフメディケーション税制とは、特定の医薬品の購入額が一定額を超えた場合に受けられる制度で、医療費控除の特例に該当します。

通常の医療費控除との選択適用になるため、セルフメディケーション税制と医療費控除のどちらも適用することはできません。

セルフメディケーション税制の適用条件は以下のとおりです。

- その年に特定の医薬品を世帯合計*で1万2,000円以上購入している

*納税者本人と生計と一とする家族が購入したものも含む - 予防接種や健康診断の受診など、健康のために一定の取り組みを行っている

- 受診時の領収書や結果通知表を保存している

- 所得税・住民税を納めている

出典:厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」

セルフメディケーション税制の対象となる特定の医薬品とは、医師によって処方される医療用医薬品からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用されたスイッチOTC医薬品などを指します。

セルフメディケーション税制対象品目は、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制対象品目一覧」で確認できます。また、一部の対象製品にはパッケージに以下のマークが記されています。

領収書や明細書は一定期間保存しておく

確定申告で医療費控除を受けるときは、「医療費控除の明細書」という書類が必要ですが、会計の際に受け取る領収書や明細書を添付する必要はありません。

ただし、税務署から医療費控除の明細書に書かれている内容が正しいのか確認を求められる可能性があるため、領収書や明細書は確定申告をした翌日から5年間は大切に保管をしておきましょう。

医療費控除に関するよくある質問

Q1. 医療費控除と高額療養費制度はどう違う?

高額療養費制度とは、健康保険加入者が自己負担限度額を超える医療費を支払った場合に、自己負担限度額を超えた金額が払い戻される制度です。

一方、医療費控除は1年間に払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除の1つです。

医療費控除も高額療養費制度も、支払った医療費が高額だった場合の負担を軽減するために設けられたものではありますが、制度そのものが違うので、きちんと理解しておきましょう。

医療費控除と高額療養費制度の違い

| 医療費控除 | 高額療養費制度 | |

|---|---|---|

| 申請先 | 税務署 | 加入先の医療保険者 (協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険など) |

| 対象期間 | 1月1日〜12月31日の1年間 | 月初め〜月末の1ヶ月 |

| 対象範囲 | 治療を目的とした医療費 (自由診療も含む) | 保険適用の医療費 |

| 内容 | 税金の控除 | 医療費の払い戻し |

Q2. 会社員でも医療費控除を受けるためには確定申告が必要?

確定申告は1年間の所得に対する納税額の計算・申告をする手続きです。会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者は、会社が代わって源泉徴収や年末調整で税金の処理を行うため、基本的に個人で確定申告をする必要はありません。

しかし、医療費控除は年末調整の対象外となるため、会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者でも、医療費控除を受けるためには個人で確定申告をしなければなりません。

【関連記事】

会社員で確定申告が必要な人とは?ふるさと納税や副業など事例別にやり方を解説

Q3. 医療費控除の申請期間はいつからいつまで?

医療費控除の提出期間は確定申告の申告期間と同じく、控除を受けたい年の翌年2月16日から3月15日までです。

たとえば、2024年1月1日〜12月31日に支払った分の医療費控除を受けたい場合は、2025年2月17日(月)〜3月17日(月)*までに、確定申告を行う必要があります。

*土日をはさむため、日付がずれています

ただし、ほかに納める税金がなく、医療費控除によって払いすぎた税金が戻ってくる「還付申告」となる場合には、その年の翌年1月1日から5年以内まで申告が可能です。

【関連記事】

確定申告で医療費控除はいつまでに申告が必要?算出方法や申告方法も紹介

Q4. 医療費控除はいくら以上ならやったほうがいいの?

医療費控除は、1月1日〜12月31日の1年間で支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額×5%)以上だった場合に受けることができます。

これは納税者本人以外にも、本人と生計を一とする家族が支払った分も対象になります。

詳しくは記事内「医療費控除とは」をご覧ください。

Q5. 1年間の医療費の総額が10万円だったら、医療費控除でいくら戻る?

医療費控除は、総所得が200万円以上と200万円未満で計算方法が異なります。以下を例に計算してみましょう。

【総所得200万円以上の場合】

① 1年間お医療費の総額:10万円

② 保険金などで補てんされる金額:0円

① 100,000 - ② 0 - 100,000 = 0円(医療費控除額)

【総所得額150万円の場合】

① 1年間お医療費の総額:10万円

② 保険金などで補てんされる金額:0円

① 100,000 - ② 0 -(1,500,000 × 5%)= 25,000円(医療費控除額)

②の保険金などで補てんされる金額とは、入院費給付金や高額療養費、出産育児一時金などを指します。

【関連記事】

10万円ちょっとの医療費で控除を受けるのは意味ない?金額をシミュレーション

Q6. 家族の分も医療費控除の対象になる?

医療費控除は納税者本人だけでなく、本人が同居している家族の医療費も含まれます。同居していなくても、生活費や学費などを納税者本人がまかなっている親族も対象です。

詳しくは記事内「医療費控除の対象者」をご覧ください。

Q7. 医療費よりも保険金の方が多い場合は医療費控除の対象とはならない?

医療費控除は、1年間の医療費の総額から保険金などの補てん金額を差し引いて計算します。ただし、この場合の差引計算は、その補てんの対象とされる医療費ごとに行います。

たとえば、保険金を受け取った場合、その保険金を受け取る原因となった入院や手術にかかった費用の総額からのみ差し引いて計算をします。それ以外の医療費(ほかの症状の治療費など)からは差し引きません。

つまり、医療費控除の対象外の費用は保険金を受け取る原因となった入院や手術の金額だけであり、それ以外の医療費が一定額以上であれば、それは医療費控除の対象となります。

Q8. 医療費控除の申請はスマホからでもできる?

医療費控除はスマホやパソコンからでも申請(確定申告)が可能です。スマホで医療費控除の申請をするためにはe-Taxを利用します。そのため、事前に利用者識別番号と電子証明書を取得しましょう。

詳しいやり方については、別記事「スマホでの医療費控除申請のやり方は?手順や必要書類などを紹介」をご覧ください。

Q9. 医療費控除の対象外も申告してしまった!どうしたらいい?

医療費控除の対象とならない費用も含めて確定申告を行ってしまった場合は修正が可能です。確定申告の期限内であれば「訂正申告」を行います。

確定申告の期限を過ぎていて、納税額を過大または還付金額を過少に申告していた場合は「更正の請求」、納税額を過少または還付金額を過大に申告していた場合は「修正申告」で対応します。

【関連記事】

確定申告のやり方を間違えたら?訂正申告・修正申告・更正の請求の違い・期限を解説

まとめ

医療費控除を受けることで納税額を減らすことができます。医療費控除は年末調整の対象外になるため、会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者でも個人で確定申告を行わなければなりません。

また、医療費控除の対象となる費用はあくまで「治療を目的として通院・入院した場合にかかった費用」で、美容目的や健康増進を目的として行なったものは対象外です。

対象となる費用や計算方法を正しく理解して、適切に確定申告を行いましょう。

確定申告をかんたんに終わらせる方法

確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。

ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。また、所得額や控除額の計算は自動で行ってくれるため、計算・入力ミスの削減できるでしょう。

ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!

確定申告を行うためには、1年間のお金にまつわる取引を正しく記帳しなければなりません。自身で1つずつ手作業で記録していくには手間がかかります。

freee会計では、銀行口座やクレジットカードの同期が可能で、利用した内容が自動で入力されていきます。

日付や金額を自動入力するだけでなく、勘定科目も予測して入力してくれるため、日々の記帳がほぼ自動化でき、工数削減につながります。

2.現金取引の入力もカンタン!

会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。

freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿付けが可能です。

自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、会計処理の経験がない人でも正確に記帳ができます。

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになるので、わからないことがあったらすぐに相談できます。また、オプションサービスには電話相談もあるので、直接相談できるのもメリットの1つです。

freee会計の価格・プランについてはこちらをご覧ください。

3.〇✕形式の質問に答えるだけで各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。

4.確定申告書を自動作成!

freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

また、freee会計はe-Tax(電子申告)にも対応しています。e-Taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

e-Tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

freee会計を使うとどれくらいお得?

freee会計には、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。

税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。

余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。

監修 好川寛(よしかわひろし)

プロゴ税理士事務所代表。20年以上のキャリアをもつ国税OB税理士。税務調査や複雑な税務判断に精通し、幅広い税務相談に対応。クライアントの事業を深く理解し、長期的な視点で最適な税務戦略を支援しています。