医療費控除を受けるには確定申告をしなければなりません。医療費控除は年末調整の対象外となるため、会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者も個人で確定申告が必要です。

確定申告期間は税務署の混雑が予想されるため、インターネット環境が整っている人は、e-Taxを活用した確定申告がおすすめです。

本記事では、e-Tax(イータックス)で、医療費控除を受ける方法やメリット・デメリットについて詳しく紹介します。

目次

医療費控除とは?含まれる費用を具体的に紹介

自分や生計をともにする家族が支払った1年間の医療費から保険金などで補てんされる金額を差し引いた金額が以下を超えたとき、所得控除を受けることができます。

控除を受けることができるケース

- 1年間(前年1月から12月)に支払った医療費が10万円を超える場合

- 総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額

この控除のことを「医療費控除」といい、所得税の還付として税金が戻ってきます。

医療費控除を受けるためには、主に以下のような条件があります。

医療費控除を受ける条件

- 納税者自身、もしくは自身と生計をともにする配偶者やその親族の医療費であること

- 1年間(1月〜12月)のあいだに支払った医療費であること

これらの条件を満たし、手続きを行えば、適切な控除を受けることができます。

【関連記事】

医療費控除とは?対象費用や申請・計算方法についてわかりやすく解説

医師・歯科医師に支払う診療代

医師や歯科医師に支払う診療代は、医療費控除の申請対象です。インプラントや歯科矯正といった保険適用外の治療であっても、医師・歯科医師に診療代として支払った場合は医療費として控除申請できます。

ほかにも、次にかかった費用などは医療費として申請対象です。

- あん摩マッサージ指圧師やはり師、きゅう師、柔道整復師による施術(リラクゼーションや体調管理などの目的の場合は対象外)

- 保健師や看護師などに依頼した療養上の世話(心付けや、家族・親類などに支払う付き添い料は対象外)

- 助産師による分娩介助

- 介護福祉士などによる喀痰吸引と経管栄養

出典:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」

治療・療養に必要な医薬品代

診療行為にかかる対価だけでなく、医薬品代も医療費控除の申請対象です。たとえば、風邪をひいたときに風邪薬を処方してもらうなら、その購入代金は医療費とみなされ、医療費控除の申請対象です。

健康増進や病気予防のための医薬品は、医療費控除の申請対象外です。たとえば、健康飲料などは、医療費として申請できません。

なお、2026年12月31日までに支払う特定一般用医薬品などの購入費は、一定の健康診断や予防接種を行っている場合に限り、セルフメディケーション税制の対象として確定申告ができます。

ただし、セルフメディケーション税制は医療費控除と同時に適用できないため、いずれかを選択して申告してください。

通院にかかる交通費

診療や治療、施術、分娩介助などを受けるために公共交通機関を使った場合は、その交通費も医療費控除の対象です。また、医療機関に出かけて治療を受けることが困難な場合は、医師などの送迎にかかった費用も医療費控除の対象です。

タクシー代は医療費控除の対象とはなりませんが、公共交通機関を使えない場合のみ申請できます。ただし、自家用車で通院する場合は、公共交通機関が利用できない場合であってもガソリン代や駐車場代は対象外となる点に注意が必要です。

医療費控除を受けるために必要な手続きとは?

医療費控除を受けるには確定申告が必要です。医療費控除は年末調整の対象外となるため、会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者も個人で年末調整をしなければなりません。

確定申告は通常、税務署へ確定申告書などの提出をしに出向かなければなりませんが、e-Taxや会計ソフトを活用することで、オンラインで申告を完結することができます。

e-Tax(イータックス)

e-Taxとは、所得税や消費税などをはじめとした国税の申告や申請、納税に関するオンラインサービスです。e-Taxを利用することで税務署へ出向いたり、郵送したりする手間が省け、自宅から簡単に確定申告ができます。

会計ソフト

医療費控除の計算や確定申告書の作成など、手動で行うと入力・計算ミスが起こるおそれがありますが、会計ソフトでは自動計算されるため、正確な確定申告書が作成できます。

初めて確定申告をする人や、忙しく準備に手が回らない人などにはfreee会計がおすすめです。

freee会計は、日々の取引から自動入力・仕訳をしてくれるため、帳簿付けも効率化できます。確定申告書の作成も○×形式の質問に答えていくだけなので、スピーディに確定申告の準備・申告を行うことができるでしょう。

e-Taxで医療費控除の確定申告を完了させるまでの流れ

では実際に、e-Taxで医療費控除の手続きをしてみましょう。

STEP1. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセス

e-Taxを使用するパソコンやスマホのインターネット環境が整った状態でブラウザを開き、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスします。

国税庁が推奨するブラウザ環境は以下のとおりです。

| OS | mac OS 12(Monterey)*1 |

|---|---|

| mac OS 13(Ventura)*2 | |

| mac OS 14(Sonoma)*2 | |

| mac OS 15(Sequoia)*2 | |

| ブラウザ | Safari 17.6*1 |

| Safari 18.1*2 | |

| PDF閲覧ソフト | Adobe Acrobat Reader DC |

*1 OSがmac OS 12(Monterey)の場合におけるブラウザの推奨環境は、Safari 17.6のみが対象

*2 OSがmac OS 13(Ventura)・mac OS 14(Sonoma)・mac OS 15(Sequoia)の場合におけるブラウザの推奨環境は、Safari 18.1のみが対象

STEP2. 対象となる医療費を集計する

確定申告書等作成コーナーのトップにある「医療費集計フォーム」から、Excelファイルをダウンロードします。

この医療費集計フォームで医療費の詳細を入力し、デスクトップなどに保存しておきます。領収書が多い方は、あらかじめこの作業を行っておくと、のちの作業がスムーズになります。

準備ができたら、「作成開始」をクリックします。

STEP3. 申請方法の選択をし、事前準備をする

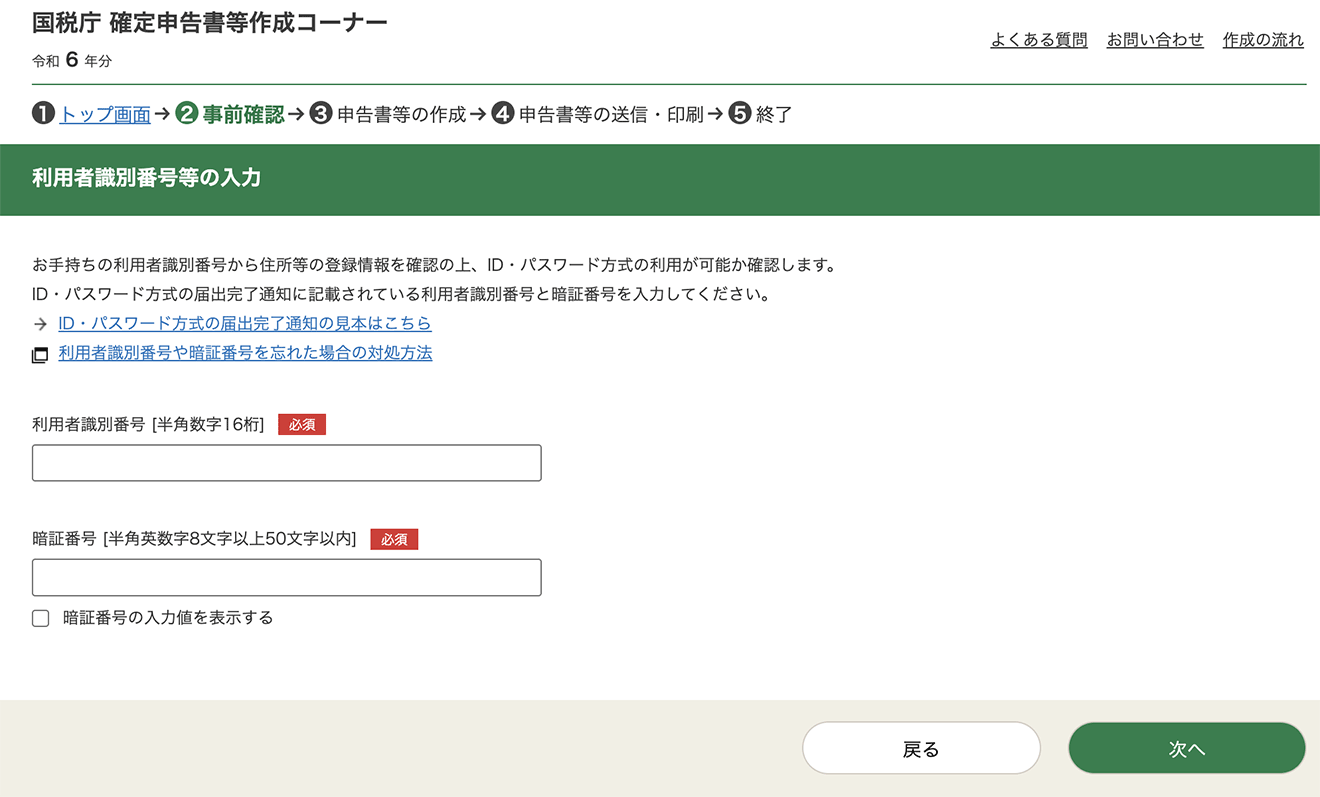

e-Taxを利用した申請方法を選択し、順にチェックボックスなどを埋めていきます。初めてe-Taxを利用する場合は「利用者識別番号」と暗証番号が必要になるので、事前に確認しておきましょう。

STEP4. 必要事項の入力

医療費控除の場合は、「所得税の確定申告書作成コーナー」を選択します。ここから医療費控除の入力画面に進み、各種入力を進めていきます。

進んでいくと、医療費の入力方法選択という画面が表示されるため、「医療費集計フォームに入力したデータを読み込む」を選んでください。

STEP2で作成した「医療費集計フォーム」ファイルを選択し、読み込みされると、その内容が「医療費の入力内容確認」欄に反映されます。

STEP5. 入力内容の確認

あとは、最後まで医療費控除の入力を進めれば完了です。なお、ここでの入力方法は、国税庁のホームページで詳細な手順が紹介されているのでチェックしてみてください。

また、e-Taxを利用した場合は、税務署へ領収書の提出が不要ですが、5年間は保管が義務付けられているため注意しましょう。

なお、確定申告ソフトのfreeeはe-Taxに対応しているので、ソフトを使って作成した確定申告書類をe-Taxを経由して送付することが可能です。ステップに沿って質問事項に答えるだけで書類が完成するため、手間を省きたい方はぜひご活用ください。

医療費控除は過去5年分まで申告可能

本来は、医療費控除は対象となる医療費が発生した翌年の確定申告(通常は2月16日~3月15日)の期間中に申請しなくてはいけません。しかし、何らかの事情で申告手続きができなかったときは、5年以内であれば申告できます。

たとえば、2024年に発生した医療費は、2025年1月1日から2029年12月31日の期間に限り還付申告を実施し、医療費控除を受けることが可能です。5年を超えると医療費控除対象の医療費であっても申告できないため、忘れずに手続きを行いましょう。

e-Taxで医療費控除を確定申告するメリット

e-Taxでの申請は、面倒な手続きが簡略化できるメリットがあります。

e-Taxで確定申告するメリット

- 確定申告期間中は24時間いつでも提出可能

- 添付書類の提出を省略できる場合がある

- 還付がスピーディー

税務署窓口で長蛇の列に並ばなければならないことも、確定申告で面倒に感じることのひとつです。しかし、e-Taxなら、申告期間中は土日・祝日を含む全日に利用することができ、24時間いつでも提出することができます(メンテナンス時間を除く)。

詳しくは以下のページでご確認ください。

e-Taxの利用可能時間|e-Tax

また、窓口や郵送での申告では添付しなければならない社会保険料や生命保険料、地震保険料の控除証明書をはじめとする書類が、e-Taxでは添付を免除されます。

さらに、e-Taxで還付申告が行われた場合は、通常よりも還付金の振込が早くなるのもメリットです。書類の不備などがなければ、3週間程度で処理してもらえます。

出典:国税庁「スマホとマイナンバーカードでe-Tax!」

e-Taxで医療費控除を確定申告するデメリット

e-Taxでの申請は、窓口や郵送での申請にはない事前準備が必要です。

確定申告書作成の準備段階で、おもに必要なものは以下のとおりです。

- インターネットに接続できるパソコンを用意

- 家電量販店などでICカードリーダライタを購入

- 役所に申請してマイナンバーカードを受け取り、電子証明書を取得

電子証明書は、e-Taxによる申告がたしかに名義人本人によって行われ、送信のあいだに申告内容が改ざんされていないことを証明するものです。

電子証明書の発行機関としては「公的個人認証サービス」が代表的ですが、日本電子認証株式会社の「AOSign」や、株式会社NTTフィールドテクノの「e-Probatio 」など、民間企業が提供しているものもあります。ただし、マイナンバーカードの発行申請と同時に電子証明書(公的個人認証サービス)に申し込むことができるため、現時点でマイナンバーカードを発行していない方は、そちらが便利です。

これらの準備ができたら、e-Taxの開始届出書の作成・提出を行います。

【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

e-Taxの利用規約などを念のため確認し、ルート証明書・中間証明書のダウンロードとインストールを行い、e-Tax関連のURLがセキュリティソフトなどで弾かれないよう、設定したうえで作成を開始しましょう。

e-Taxの利用開始までの準備は少々大変ですが、一度用意してしまえば、次回からは簡単に行えます。国税庁の以下のページでは準備の手順が丁寧に説明されているため、そちらに沿って行いましょう。

e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって|e-Tax

まとめ

医療費控除を受けると、所得税を節税することができます。

診療明細書などの医療費の支払いがわかるものを管理し、保険金などで補てんされる金額を差し引いた金額が10万円を超えるときは、忘れずに確定申告期間中に申告してください。総所得金額等が200万円未満の場合は、医療費から保険金などで補てんされる金額を差し引いた金額が総所得金額等の5%を超えるときに申請しましょう。

また、高額な医療費が発生していない場合には、セルフメディケーション税制が適用されることもあります。健康診断や予防接種などを受けていることが条件ですが、特定一般用医薬品などの購入費を確定申告で申請できます。

ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか適用を受けられないため、1年間にかかった費用を比較してから申請しましょう。

医療費控除の申請手続きは、e-Taxを利用するとより簡便に実施できるようになります。税務署の窓口に出かけたり、確定申告書などを郵送したりする必要もありません。ぜひe-Taxの方法をマスターし、節税に活かしてください。

確定申告をかんたんに終わらせる方法

確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。

ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。また、所得額や控除額の計算は自動で行ってくれるため、計算・入力ミスの削減できるでしょう。

ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!

確定申告を行うためには、1年間のお金にまつわる取引を正しく記帳しなければなりません。自身で1つずつ手作業で記録していくには手間がかかります。

freee会計では、銀行口座やクレジットカードの同期が可能で、利用した内容が自動で入力されていきます。

日付や金額を自動入力するだけでなく、勘定科目も予測して入力してくれるため、日々の記帳がほぼ自動化でき、工数削減につながります。

2.現金取引の入力もカンタン!

会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。

freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿付けが可能です。

自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、会計処理の経験がない人でも正確に記帳ができます。

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになるので、わからないことがあったらすぐに相談できます。また、オプションサービスには電話相談もあるので、直接相談できるのもメリットの1つです。

freee会計の価格・プランについてはこちらをご覧ください。

3.〇✕形式の質問に答えるだけで各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。

4.確定申告書を自動作成!

freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

また、freee会計はe-Tax(電子申告)にも対応しています。e-Taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

e-Tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

freee会計を使うとどれくらいお得?

freee会計には、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。

税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。

余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。

よくある質問

インプラント治療の費用は医療費控除の対象?

インプラント治療の費用は、原則として保険対象外です。しかし、医療費控除の対象のため、確定申告期間中に控除申請手続きをすることで、節税につなげられることがあります。

詳しくは、記事内「医師・歯科医師に支払う診療代」をご覧ください。

過去分もe-Taxで申告できる?

本来、医療費控除の手続きは、その年1年間に発生した医療費について翌年の確定申告期間中に実施します。しかし、何らかの事情で本来の確定申告期間中に申告できない場合は、5年以内なら申告手続きを実施し、所得控除を受けることが可能です。

2024年に発生した医療費は、2025年1月1日から2029年12月31日の期間中なら申告できます。紙の確定申告書でもe-Taxでもどちらでも申告できるため、基準を満たすときは忘れずに実施しましょう。

詳しくは、記事内「医療費控除は過去5年分まで申告可能」をご覧ください。