監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

FXで利益が出ると確定申告が必要になることがあります。2024年の所得の確定申告期間は2025年2月17日(月)から2025年3月17日(月)までです。確定申告が必要であれば、期限までに申告や納税をしなければいけません。

FXで損失が出て1年間の損益がマイナスの場合、確定申告の義務は生じませんが、確定申告をするほうが税負担を抑えられることがあります。

本記事では、FXにかかる税金の計算方法や経費として計上できる費用の種類、確定申告が必要になるケースや確定申告のやり方、必要書類の書き方を解説します。

目次

- FXで得た利益にかかる税金の種類は?確定申告は必要?

- FXの利益にかかる税金の計算方法

- FXで経費として計上できる費用の種類

- 経費計上するときの家事按分の考え方

- FXで確定申告が必要なケース

- 会社員でFXによる所得が20万円を超える場合

- 年金受給者でFXによる所得が20万円を超える場合

- 個人事業主でFXを含む所得額が所得控除額を超える場合

- FXで確定申告が不要なケース

- FXで損失が出た場合に確定申告するメリット

- 損益通算:FXの損失と先物・オプション取引の利益を相殺できる

- 繰越控除:損失を最大3年間繰り越せる

- FXで確定申告するときの必要書類

- FXの確定申告書の書き方

- 1.「確定申告書 第一表」の左側に記入する

- 2.「確定申告書 第二表」に記入する

- 3.「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」に記入する

- 4.「確定申告書 第三表」に記入する

- 5.「確定申告書 第一表」の右側に記入する

- 確定申告のやり方(提出方法)

- まとめ

- 確定申告を簡単に終わらせる方法

- よくある質問

freee会計で電子申告をカンタンに!

freee会計は〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポート!口座とのデータ連携によって転記作業も不要になり、入力ミスも大幅に削減します。

FXで得た利益にかかる税金の種類は?確定申告は必要?

FXで得た利益には、所得税15%と住民税5%の合計20%の税率で税金がかかります。2037年までは復興特別所得税もかかり、復興特別所得税を合わせた税率は20.315%です。

会社員の給与や株式投資とは違い、FXでは源泉徴収制度はありません。そのため、利益が出て納税が必要な場合は投資家自身が確定申告をして税金を納付する必要があります。

確定申告は、1月1日から12月31日までの所得額や税額などを計算して申告する手続きです。申告期間は翌年の2月16日から3月15日の1ヶ月間で、確定申告期間の初日や最終日が土日にあたる年は翌平日が初日・最終日です。

2024年の1年間の所得に関して確定申告が必要な人は、2025年2月17日(月)から2025年3月17日(月)までに申告・納税をする必要があります。

出典:国税庁「No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」

出典:国税庁「No.2020 確定申告」

FXの利益にかかる税金の計算方法

FXの利益で課税対象になるのは「為替差益」と「スワップポイント」の2つです。為替レートの変動により為替差益が生じた場合や、通貨間の金利差によってスワップポイントが生じた場合、課税対象になります。

ただし、課税対象になるのは決済して確定した利益です。未決済で保有中のポジションがある場合、含み益や含み損があっても税金を計算する際の利益額・損失額には含めません。

FXに関連してかかった経費があれば、税額を計算するときに差し引くことができます。

FXにかかる税金の計算式

- 税額=(為替差益 + スワップポイント - 必要経費)× 税率

一般的にFXに関する所得は、10種類ある所得区分の中で雑所得に分類され、ほかの所得と分けて計算する申告分離課税です。FXにかけられる税率は一律20.315%です。

計算例

為替差益60万円・スワップポイント1.5万円・必要経費16万円の場合

<所得税・復興特別所得税>

- (600,000円 + 15,000円 - 160,000円) × 15.315% = 69,600円(100円未満切り捨て)

<住民税>

- (600,000円 + 15,000円 - 160,000円) × 5% = 22,700円(100円未満切り捨て)

<納税額>

- 69,600円 + 22,700円 = 92,300円

出典:国税庁「No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」

FXで経費として計上できる費用の種類

FXにかかる税金を計算する際、経費を計上すれば税率をかける前の所得額が小さくなり、税負担を軽減できます。確定申告では経費にできるものを正しく把握・計上することが重要です。

FXの確定申告で経費として計上できるのは「FXに関連してかかった費用」です。FXで以下のような支出があると費用として計上できます。

FXで経費にできる費用

- パソコン・スマホの購入費

- 取引ソフトの利用料

- 通信費(インターネット利用料など)

- 取引手数料・銀行振込手数料

- 打ち合わせ費用(交通費・飲食代など)

- 書籍購入費・セミナー代

- 光熱費

- 各種消耗品費(机・椅子・筆記用具の購入代、プリンターのインク代など)

FXのためだけに使った費用は全額経費にできますが、プライベートなどでも使った費用は、FX

で使っている金額とそれ以外に分けたうえで前者のみ経費にできます。

たとえば、FX専用のパソコンなら購入費全額を経費にできるものの、プライベートでも使う場合は、FX以外の目的で使用する部分については経費にできません。経費計上するときには、経費にあたる部分とそれ以外の部分に分ける「家事按分」が必要です。

経費計上するときの家事按分の考え方

家事按分とは、プライベートでの利用分と業務での利用分が混在している支出があるときに、業務利用分を計算して経費として計上するために支出額を振り分ける(按分する)ことです。

プライベートと業務での目的が混在した支出は、「取引記録などに基づいて業務遂行上直接必要であった部分を明確に区分できる場合」に限り、その区分できる金額を経費計上できます。

たとえば、FXのために使っている面積や時間をもとに家事按分して費用計上する、以下のようなケースです。

- 住居の一室や一部をFX専用スペースとして使用していて面積割合で家賃を按分する

- 1日にパソコンを使用する時間のうちFXで使う時間の割合でパソコン購入代を按分する

家事按分の要件や計算方法、対象になる経費の種類など、家事按分については以下の記事で詳しく解説しているので、合わせてご確認ください。

【関連記事】

家事按分とは?個人事業主が知っておくべき経費計上の仕方や計算方法についてわかりやすく解説

出典:国税庁「No.2210 必要経費の知識」

FXで確定申告が必要なケース

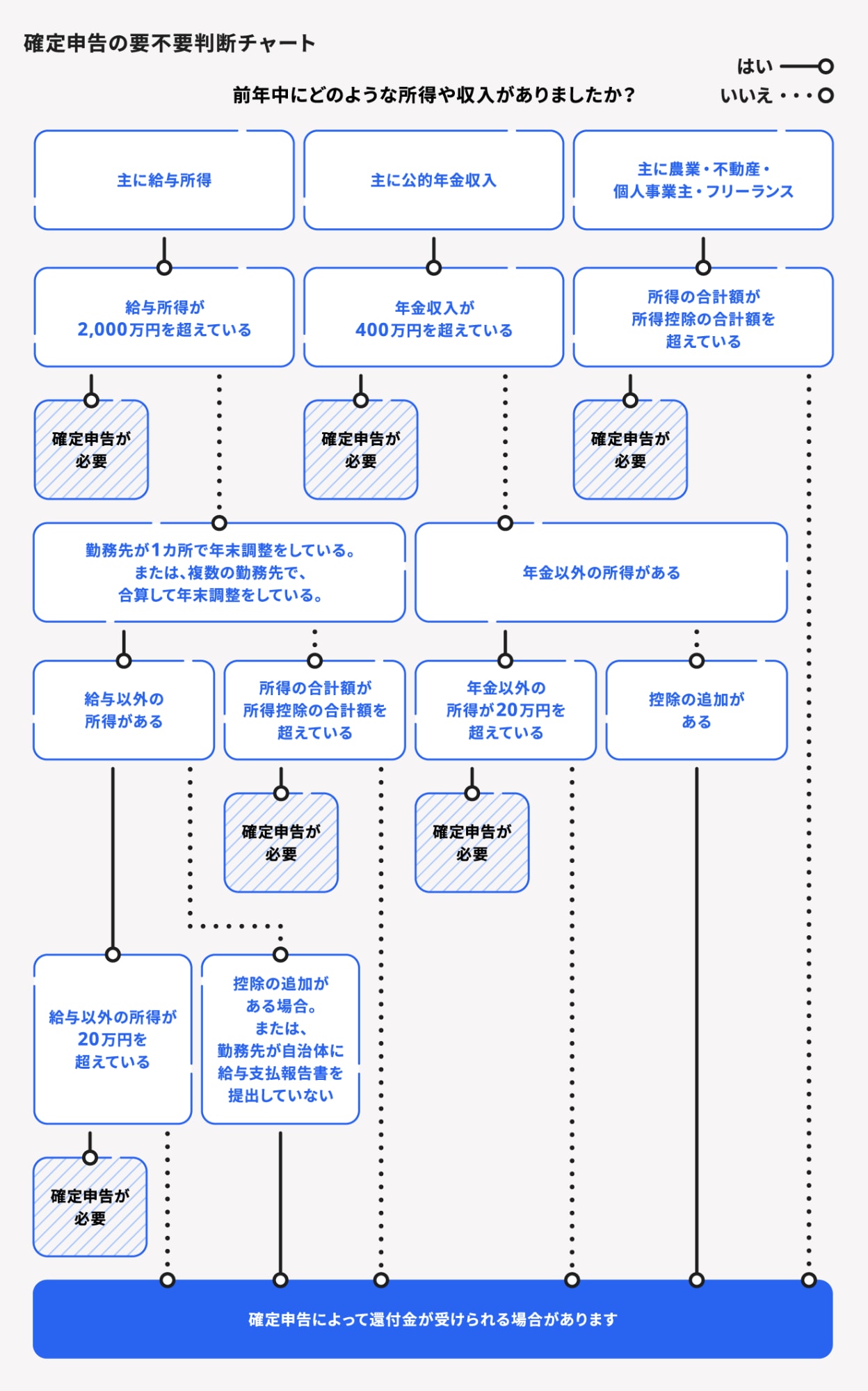

確定申告が必要になる条件は、「①会社員などの給与所得者」「②公的年金を受け取っている年金受給者」「③個人事業主・フリーランス」によって異なります。

給与所得者と年金受給者に関しては、FXで確定申告が必要か判断する際、「FXによる所得額が20万円を超えているかどうか」がポイントです。

【関連記事】

確定申告とは何? 全く分からない人でもわかりやすく解説!

会社員でFXによる所得が20万円を超える場合

一般的に会社員は給与が支払われる際に税金が天引きされ、勤務先が税金を納付してくれるので、自分で確定申告をする必要はありません。しかし、以下の場合は確定申告が必要です。

確定申告が必要な場合

- 年間の給与収入金額が2,000万円を超える場合

- 給与を1ヶ所から受けていて、かつ、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える場合

- 給与を2ヶ所以上から受けていて、かつ、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)との合計額が20万円を超える場合

※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除・医療費控除・寄附金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計額が20万円以下の場合は申告不要

副業やFXなど、給与以外で20万円を超える所得があれば、会社員でも確定申告をしなければいけません。

また、複数の会社で勤務しているケースでは、年末調整がされるのは主たる勤務先だけです。その他の勤務先の給与では年末調整はされません。年末調整をされなかった給与の収入金額とFXによる所得金額の合計が20万円を超えるケースも確定申告が必要です。

出典:国税庁「確定申告が必要な方」

年金受給者でFXによる所得が20万円を超える場合

国民年金や厚生年金などの公的年金は、10種類ある所得区分の中で雑所得に分類され、税金がかかります。しかし、以下の条件を満たす場合、確定申告は不要です。

年金受給者で確定申告が不要な場合

- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている

- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

公的年金の収入金額が400万円以下でも、FXや給与など、その他の所得が20万円を超えていれば確定申告をしなければいけません。働きながら公的年金を受け取っているケースでは、給与所得が1年間で20万円を超えることが多いので、一般的に確定申告が必要です。

出典:国税庁「確定申告が必要な方」

出典:国税庁「公的年金等を受給されている方へ」

個人事業主でFXを含む所得額が所得控除額を超える場合

所得税・住民税の計算では、所得額から所得控除額を引いて税率をかけて税額を算出します。所得額が所得控除額を上回る場合は、一般的に税金がかかるので、確定申告が必要です。

たとえば、個人事業主やフリーランスで、事業所得やFXによる雑所得など各種所得の合計額が所得控除額を上回る場合には、所得税がかかるので確定申告をする必要があります。

出典:国税庁「確定申告が必要な方」

FXで確定申告が不要なケース

前述した「確定申告が必要な場合」に該当しなければ、FXによる利益があっても確定申告の必要はありません。以下のようなケースでは確定申告は不要です。

確定申告が不要な場合

- 会社員でFXなど給与以外の所得額が20万円以下の場合

- 年金受給者で公的年金等の収入額が400万円以下で、かつ、FXなどその他の所得額が20万円以下の場合

- 個人事業主やフリーランスで各種所得の合計額が48万円以下の場合

会社員や年金受給者は、FXで利益を得ていても、その所得額が20万円以下であれば確定申告の義務は生じません。

個人事業主やフリーランスは、所得が年間48万円以下であれば、所得控除のひとつである基礎控除額48万円を引いた後の残額がゼロになるので、税金はかからず確定申告は不要です。

専業トレーダーや主婦などでFX以外の収入がない人も、FXによる所得額が基礎控除額48万円以下であれば、所得税・住民税はかからないので確定申告をする必要はありません。

出典:国税庁「確定申告が必要な方」

出典:国税庁「No.1199 基礎控除」

FXで損失が出た場合に確定申告するメリット

FXで確定申告の義務が生じるのは、利益が出て前述の条件に該当する場合なので、損失が出て年間の損益がマイナスであれば、確定申告の義務は生じません。

しかし、損失が出た年は、義務はなくてもあえて確定申告をするほうが、税負担を軽減できて節税になる場合があります。

FXで損失が出たときに確定申告すべき理由

- 損益通算:FXの損失と先物・オプション取引の利益を相殺できる

- 繰越控除:損失を最大3年間繰り越せる

損益通算:FXの損失と先物・オプション取引の利益を相殺できる

所得税を計算する際の所得の種類のうち、「先物取引に係る雑所得等」に分類される所得では、損失が出るとほかの「先物取引に係る雑所得等」の利益との相殺が認められています。損益通算と呼ばれる制度です。

「先物取引に係る雑所得等」には、FXや先物取引・オプション取引による所得などが含まれます。損益通算の制度により、FXで生じた損失は先物取引・オプション取引で生じた利益との相殺が可能です。

たとえば、FXで10万円の損失があり、先物取引で30万円の利益がある場合、損益通算すれば利益は20万円です。損益通算をせず利益額30万円で確定申告をするよりも、通算後の20万円で申告すれば税金が安くなります。

FXで損失が出たとしても、FX以外の投資をしていて利益が出ているなら、FXの損失と損益通算ができて税負担を軽減できないか、確定申告をする際に確認するようにしてください。

なお、仮想通貨取引や株式投資による所得は「先物取引に係る雑所得等」ではないので、FXで出た利益・損失との損益通算はできません。

出典:国税庁「No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」

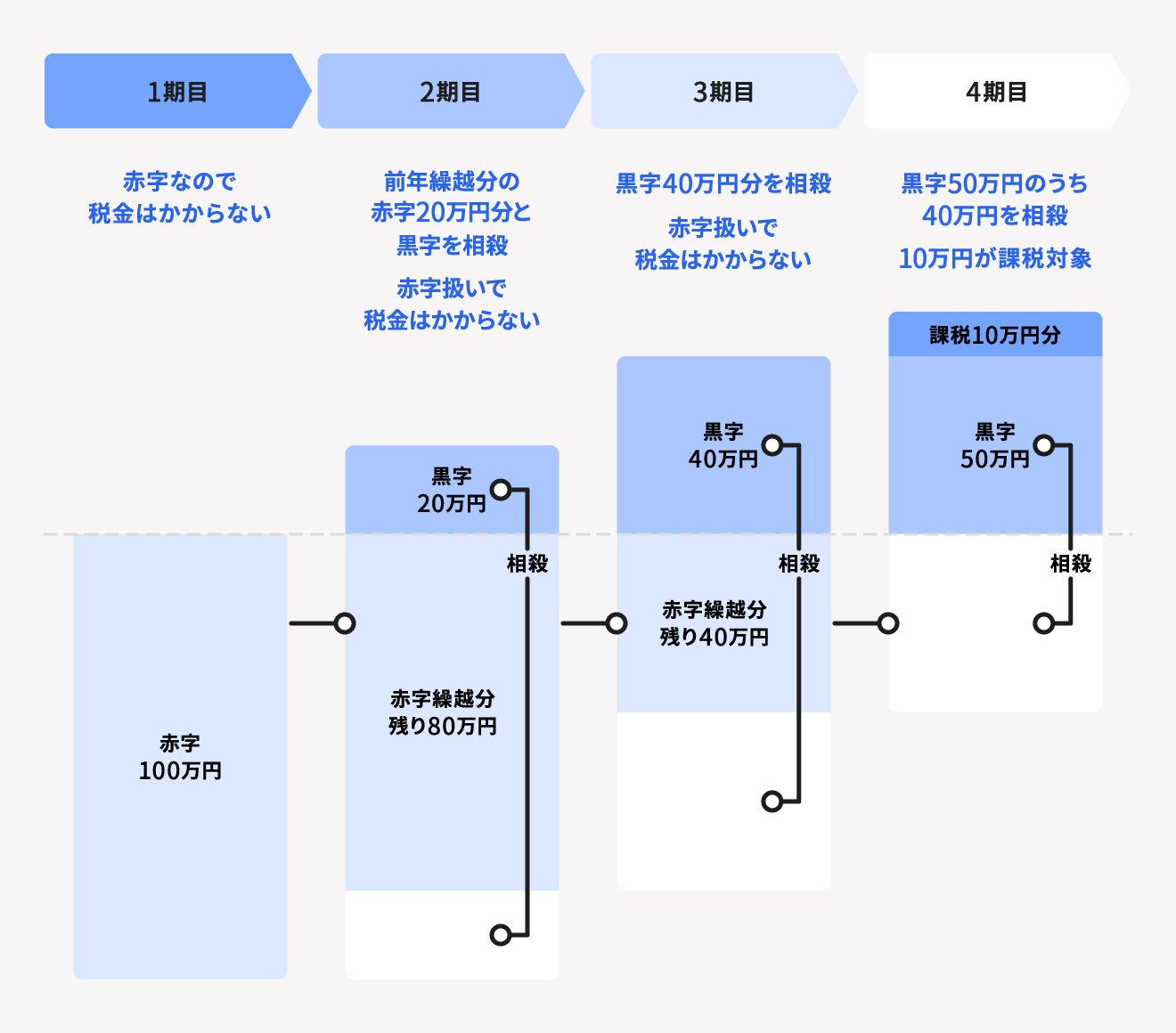

繰越控除:損失を最大3年間繰り越せる

FXの年間の損益がマイナスの場合、確定申告をすれば、その損失を最大3年間繰り越すことができ、翌年以降に利益が出た際に繰越済の損失と相殺できます。繰越控除と呼ばれる制度です。

たとえば、ある年にFXで100万円の損失が出て翌年以降は黒字だった以下のようなケースでは、赤字100万円を繰り越すことで翌年以降の税金が安くなります。

繰越控除を受けるには、損失が出た年に確定申告を行うとともに翌年以降も継続して確定申告しなければなりません。損失を繰り越す期間中は取引の有無に関わらず、毎年確定申告する必要があり、「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」など一定の書類の提出が必要です。

確定申告をせず損失を繰り越さないと、2期目は黒字20万円を基準に税金がかかり、3期目は黒字40万円を基準に税金がかかるので、繰越控除を適用する場合より税負担が重くなります。

出典:国税庁「No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」

FXで確定申告するときの必要書類

確定申告書にはいくつかの種類があり、このうち第一表と第二表は確定申告をするすべての人が提出します。加えて、FXのような分離課税の所得の確定申告では第三表の提出も必要です。

また、FXの確定申告では「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」の提出が必要になり、損失の申告では「確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」を提出します。

FXの確定申告の必要書類

〈提出書類〉

- 確定申告書 第一表

- 確定申告書 第二表

- 確定申告書 第三表

- 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書

- 確定申告書付表 先物取引に係る繰越損失用(損失がある場合)

〈確定申告書の作成で必要になる書類〉

- 給与所得の源泉徴収票(給与所得がある場合)

- 公的年金の源泉徴収票(公的年金を受給している場合)

- 年間取引報告書

確定申告書の用紙は国税庁サイトや税務署で入手できます。給与所得の源泉徴収票は、年末調整が終わった後に勤務先で発行される書類です。FXの年間の損益を確認するための年間取引報告書は、一般的にFX会社のサイトなどで確認できます。

FX会社によっては、報告書の紙面での交付はなくサイトでの確認のみの場合や、損益報告書や損益計算書など書類名称が違う場合があるので、詳細はFX会社のサイトなどで確認してください。

源泉徴収票や年間取引報告書は、確定申告の際に税務署に提出する必要はありませんが、確定申告書に給与額やFXの損益額を記入する際、金額を確認するために必要です。また、税務署の窓口や郵送で確定申告書を提出する場合は本人確認書類も必要になります。

確定申告の必要書類や添付書類について詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。

【関連記事】

【2025年向け】確定申告の必要書類・添付書類は? 準備するものをケース別にわかりやすく解説

FXの確定申告書の書き方

確定申告書には、FXや給与などの収入・所得の金額・所得控除の控除額などを記入したうえで、税額を計算して記入する必要があります。

一般的な確定申告では確定申告書の第一表と第二表を作成しますが、FXの確定申告では次の流れで確定申告書に記入していきます。

確定申告書の作成の流れ

- 「確定申告書 第一表」の左側に記入する

- 「確定申告書 第二表」に記入する

- 「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」に記入する

- 「確定申告書 第三表」に記入する

- 「確定申告書 第一表」の右側に記入する

この作成の流れに沿って、以下ではFXによる所得がある人の確定申告書の書き方を紹介します。

なお、確定申告書の書き方は以下の記事でも詳しく解説しているので、合わせてご確認ください。

【関連記事】

【2025年最新】令和6年分確定申告書の見方と書き方を項目別にわかりやすく解説

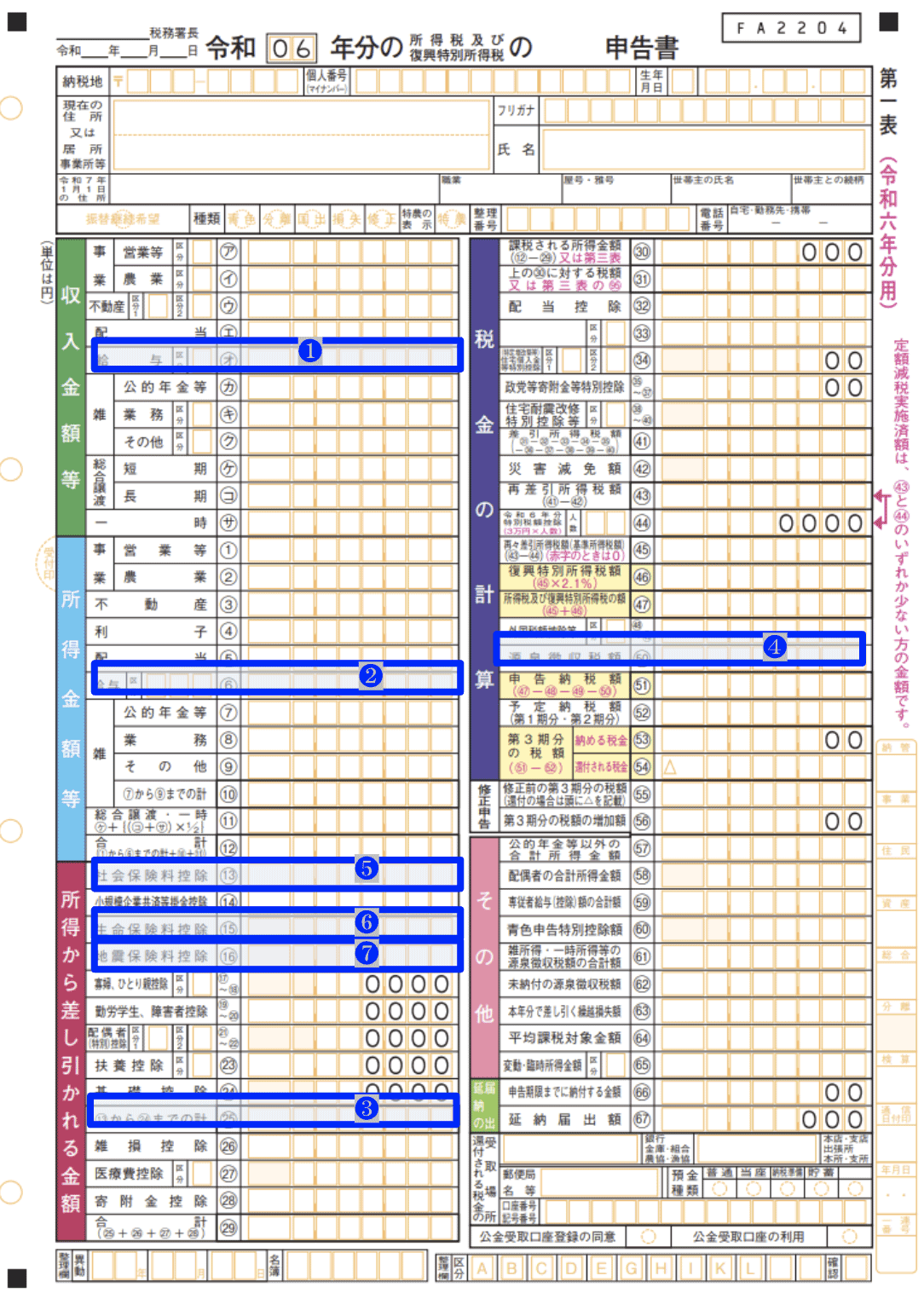

①「確定申告書 第一表」の左側に記入する

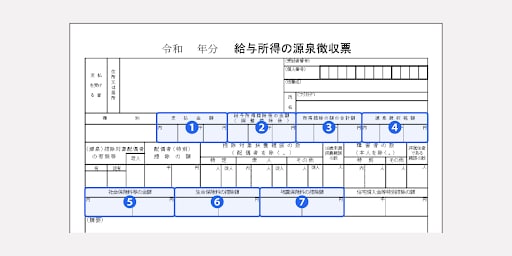

第一表の左側では、「収入金額」「所得金額」「所得控除額」の3つを記入します。会社員で給与所得がある人は、勤務先から受け取る源泉徴収票を確認して、以下の確定申告書の画像で同じ番号が記載されている箇所に数字を転記してください。

事業所得や譲渡所得などほかにも所得がある人は、収入や所得の金額を所得区分に応じて該当の欄に記入します。

第一表の左側を記入する段階では、FXの損益について記入する箇所はありません。

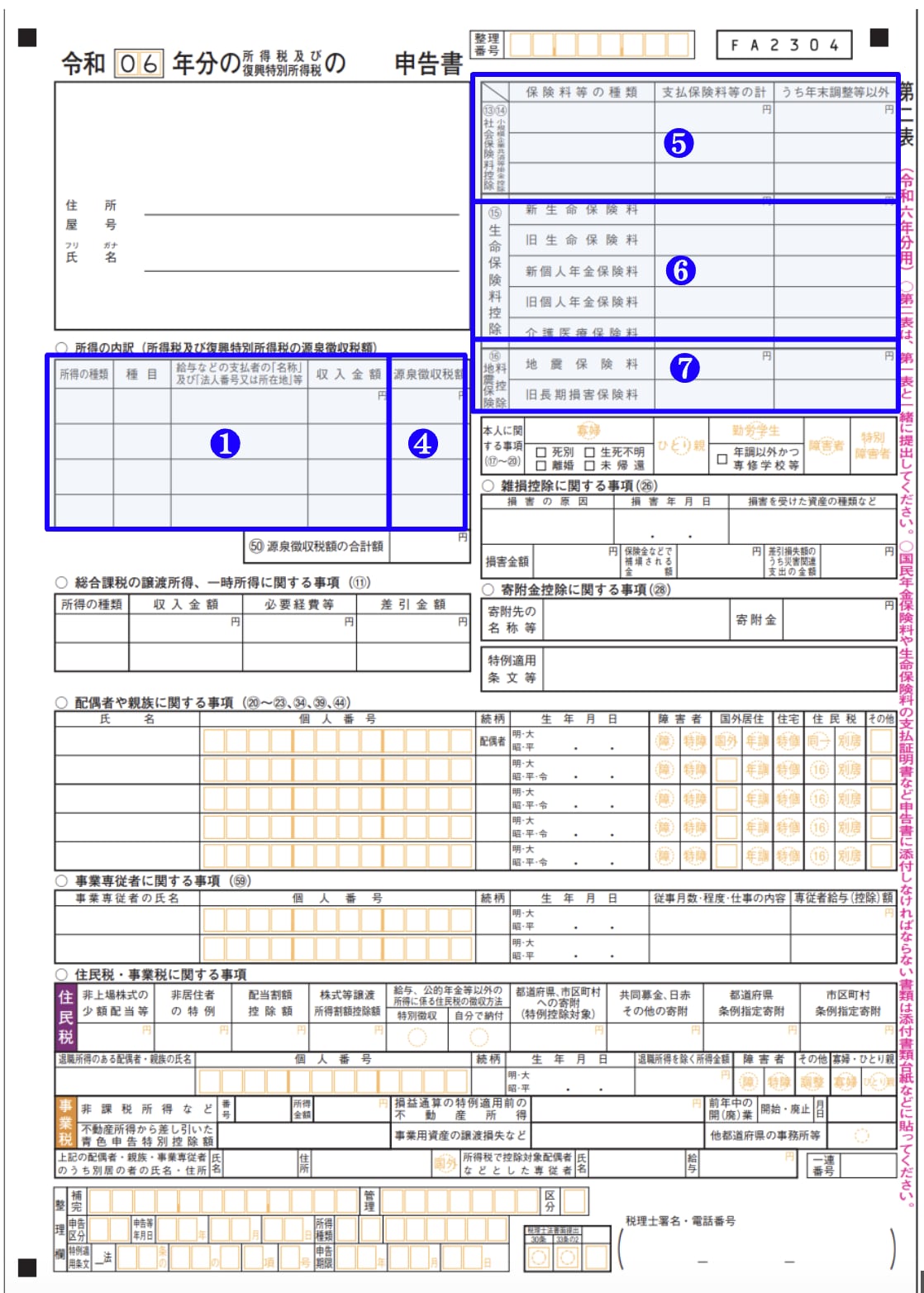

②「確定申告書 第二表」に記入する

会社員で給与所得がある人は、「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄に以下のように記入します。

「所得の内訳」の書き方

- 所得の種類:「給与」と記入

- 種目:「給与」と記入

- 給与などの支払者の「名称」及び「法人番号又は所在地」等:勤務先の名称、法人番号もしくは所在地(住所)を記入

- 収入金額・源泉徴収税額:源泉徴収票の「支払金額」「源泉徴収税額」の内容を転記

- ㊿源泉徴収税額の合計額:所得税等の源泉徴収税額の合計額を記入

第二表の右上の欄には、社会保険料や生命保険料・地震保険料などの支払額を記載します。生命保険料や地震保険料は、保険会社から届く控除証明書などで支払額を確認して記入してください。

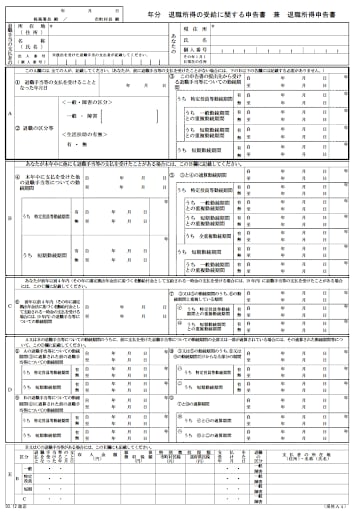

③「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」に記入する

「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」は、先物取引やFXなどによる所得がある場合に記入する書類です。FXによる所得がある人は損益や経費の金額などを記入して提出します。

計算明細書にFXの損益を記入するには年間取引報告書が必要です。FX会社のサイトなどで年間取引報告書をダウンロードして手元に準備し、以下のように計算明細書に記入してください。

計算明細書の書き方

- 所得の種類:「雑所得用」を丸で囲む

- 種類:「外国為替取引」と記入

- 決済の方法:「仕切」と記入

- 差金等決済に係る利益又は損失の額①:年間取引報告書に記載された損益額を記入

- その他の収入③:スワップポイントによる利益を記入

- 総収入金額の計④:収入の合計額を記入

- 必要経費等:FXでかかった経費の名称や金額、合計額を記入

- 所得金額⑫:総収入金額(計④の金額)から必要経費等の金額(計⑪の金額)を引いた金額を記入

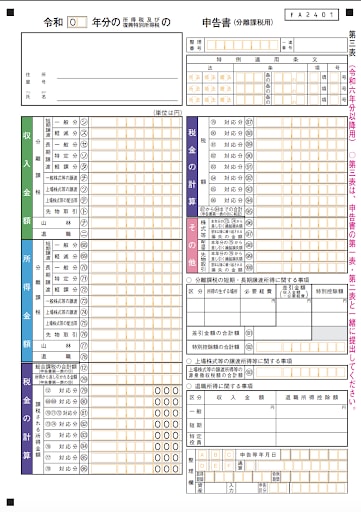

④「確定申告書 第三表」に記入する

確定申告書の第三表は、FXによる所得など分離課税の所得について記入する用紙です。

第三表には「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」や第一表で記入した数字を転記して記入します。以下のように記入してください。

第三表の書き方

<収入金額>

- 先物取引㋣:計算明細書の総収入金額の「計④」の数字を転記

<所得金額>

- 先物取引(76):計算明細書の「所得金額⑫」の数字を転記

<税金の計算>

- 総合課税の合計額⑫:第一表の⑫の数字を転記

- 所得から差し引かれる金額㉙:第一表の㉙の数字を転記

<税金の計算「課税される所得金額」>

- ⑫対応分(79):⑫から㉙を差し引いた金額を記入(1,000円未満切り捨て)

- 76対応分(84):第三表「所得金額」の「先物取引(76)」の数字を転記

<税金の計算「税額」>

- 79対応分(87):給与所得に対する税額を計算して記入

- 84対応分(92):FXの所得に対する税額を計算して記入

- 87から94までの合計(95):合計額を記入

所得税額の計算方法

第三表では、所得額に税率をかけて税額を計算し、該当の欄に記入する必要があります。

給与所得などの総合課税の所得では、「課税される所得金額」欄に記入した金額(課税所得金額)の大きさに応じて適用される税率が変わります。税率は以下のとおりです。

所得税率の速算表

| 課税対象の所得金額 | 税率 | 控除額 |

| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |

| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |

| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |

| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |

| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |

| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |

| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |

計算例

給与所得の課税所得金額が200万円の場合

- 2,000,000円 × 10% - 97,500円=102,500円

また、FXの所得にかかる所得税率は15%です。

計算例

FXによる所得の課税所得金額が100万円の場合

- 1,000,000円 × 15%=150,000円

復興特別所得税はこの後に第一表で計算するので、第三表で所得税の税額を計算・記入する際は復興特別所得税を含めずに計算します。

⑤「確定申告書 第一表」の右側に記入する

最後に、第三表から第一表へ転記して最終的な税額を計算します。

第一表の右側「税金の計算」欄では、「上の㉚に対する税額又は第三表の95」に第三表の95の数字を転記します。その後、各種税額控除額を差し引き、「再々差引所得税額(基準所得税額)㊺」に記入します。

㊻に記入する復興特別所得税額は、㊺の数字に税率2.1%をかけて求めた金額です。所得税額と復興特別所得税額の合計額を㊼に記入し、「源泉徴収税額㊿」を引けば申告納税額(51)が計算できます。申告納税額(51)には100円未満を切り捨てた金額を記入してください。

確定申告のやり方(提出方法)

確定申告書は、紙の用紙に手書きして作成する方法のほか、国税庁のサイト「確定申告書等作成コーナー」にアクセスしてパソコン画面上で入力して作成することもできます。確定申告書の提出方法は以下の3つです。

確定申告書の提出方法

- 税務署の受付に持参して提出する

- 税務署に郵送して提出する

- e-Taxで提出する

税務署の開庁時間は平日の午前8時半から午後5時までです。税務署の窓口に持参して提出する場合は開庁時間内に持参する必要があります。提出先は住所地を管轄する税務署です。

確定申告書は信書に当たるため、郵送で提出する際は「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」として送付する必要があります。

確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書をe-Taxで提出すれば、申告書の作成から提出までパソコン画面上で終えることができます。

初めてe-Taxを使うときは利用登録の手続きに手間がかかりますが、e-Taxを利用できれば原則として24時間いつでも申告ができ、書類の添付を省略できる場合があります。e-Taxであれば税務署に申告書を持参したり郵送したりする手間はかかりません。

出典:国税庁「申告書の提出方法」

出典:国税庁「税務署の開庁時間」

まとめ

FXによる所得が少額であれば確定申告は不要ですが、会社員や年金受給者は一般的にFXによる所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。確定申告が必要な人は申告期限までに忘れずに申告を行ってください。

また、損失が出て年間の損益がマイナスであれば確定申告の義務は生じません。しかし、損失を翌年以降に繰り越しておけば、翌年以降に利益が出た場合に繰越済の損失と相殺することができて、税負担を軽減できる場合があります。

支払う税金が減れば納税後に手元に残る資金が増え、FXなどの投資のために使える資金が増えることになります。税金の仕組みを正しく理解して、損益通算や繰越控除などの制度をうまく活用するようにしてください。

【関連記事】

確定申告のやり方(方法)は?初めての人に向けて流れを解説!

確定申告をかんたんに終わらせる方法

確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。

ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。また、所得額や控除額の計算は自動で行ってくれるため、計算・入力ミスの削減できるでしょう。

ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!

確定申告を行うためには、1年間のお金にまつわる取引を正しく記帳しなければなりません。自身で1つずつ手作業で記録していくには手間がかかります。

freee会計では、銀行口座やクレジットカードの同期が可能で、利用した内容が自動で入力されていきます。

日付や金額を自動入力するだけでなく、勘定科目も予測して入力してくれるため、日々の記帳がほぼ自動化でき、工数削減につながります。

2.現金取引の入力もカンタン!

会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。

freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿付けが可能です。

自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、会計処理の経験がない人でも正確に記帳ができます。

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになるので、わからないことがあったらすぐに相談できます。また、オプションサービスには電話相談もあるので、直接相談できるのもメリットの1つです。

freee会計の価格・プランについてはこちらをご覧ください。

3.〇✕形式の質問に答えるだけで各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。

4.確定申告書を自動作成!

freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

また、freee会計はe-Tax(電子申告)にも対応しています。e-Taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

e-Tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

freee会計を使うとどれくらいお得?

freee会計には、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。

税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。

余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。

よくある質問

FXで得た利益はいくらから確定申告が必要?

会社員や年金受給者は、FXによる所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。確定申告が必要になる条件について、詳しくは「FXで確定申告が必要なケース」をご覧ください。

FXで確定申告がいらないケースは?

会社員や年金受給者は、FXによる所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。確定申告がいらないケースについて、詳しくは「FXで確定申告が不要なケース」をご覧ください。

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。