監修 eel税理士法人

2023年10月より、インボイス制度が開始されました。インボイス制度は消費税に関する制度であるため、所得税の確定申告に直接的な影響はありません。

ただし、これまで消費税の免税事業者であった法人や、個人事業主・フリーランスがインボイス制度に対応するためには消費税の確定申告が必要になります。

なお、インボイス制度で消費税の確定申告に影響が出るかは、自身が行う事業内容やクライアントによって異なります。本記事では、インボイス制度による確定申告の変化について解説します。

目次

青色申告の個人事業主が知っておきたいインボイス制度とは?

インボイス制度とは、適格請求書等保存方式のことをいい、2023年10月から開始されました。

インボイス制度開始後、消費税の課税事業者は適格請求書がなければ消費税の仕入税額控除が制限されていきます。

適格請求書は、消費税の課税事業者しか発行できません。いままで消費税の免税事業者であった会社や個人事業主が、適格請求書発行事業者になるためには、新たに課税事業者になる必要があります。

消費税の免税事業者が、インボイス制度に対応するために新たに課税事業者になった場合、消費税の確定申告が必要になります。

なお、インボイス制度による消費税の確定申告は、所得税の確定申告そのものに影響しないものの、消費税を納税するようになることで、所得税の算出方法や記帳方法が変わります。

出典:国税庁「インボイス発行事業者は消費税の確定申告が必要です」

消費税の課税事業者の場合

消費税の課税事業者は従来どおり、消費税の確定申告を行いますが、簡易課税制度を利用していればインボイス制度による影響はありません。

本則課税を利用している場合は、適格請求書発行事業者以外の事業者からの請求書や領収書などでは、仕入税額控除が制限されるため注意してください。

なお、インボイス制度においては経過措置があり、その期間中は免税事業者からの請求書に対しても一定の割合で仕入税額控除が受けられます。経過措置期間によって控除割合が変動し、経過措置で受ける仕入税額控除と通常の仕入税額控除では、仕訳方法が異なります。

また、基準期間または特定期間の売上額が一定以下の事業者は、税込1万円未満の取引分に対して、仕入税額控除のための適格請求書の保管が不要である少額特例の対象となります。この少額特例は2023年10月1日から2029年9月30日の間の取引に限り認められています。

このときの基準期間および特定期間の考え方とその課税売上高は以下のとおりです。

| 期間 | 課税売上高 | |

| 基準期間 | 個人事業主:その年の前々年 法人:その事業年度の前々事業年度 | 1億円以下 |

| 特定期間 | 個人事業主:その年の前年 1~6月 法人:その事業年度の前事業年度の前半6ヶ月 | 5,000万円以下 |

インボイス制度における経過措置についての詳細は別記事「インボイス制度の経過措置とは? 利用するための要件についてわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。

新たに消費税の課税事業者になった場合

これまで消費税の免税事業者だった事業者が、新たに課税事業者になった場合は消費税の確定申告が必要になります。

売上金額が一定以下の場合は、本則課税・簡易課税、2割特例を選択できます。本則課税とは、受けとった消費税額のうち一定額から支払った消費税額を差し引いた額を納税する方法のことです。

対して簡易課税は、受け取った消費税から、受けとった消費税にみなし仕入れ率を掛けた金額を控除した金額を納税します。みなし仕入れ率とは、簡易課税を選択する事業者が仕入れに係る消費税額を算出するための割合をいい、この割合は事業内容によって異なります。

簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である中小事業者を対象に、納税事務負担を軽減するため設けられた制度です。

また、免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者を対象に、一定期間、税負担を「売上税額 × 20%」に軽減できる「2割特例」が受けられます。2割特例の対象期間は、2023年10月1日〜2026年9月30日を含む課税期間の間です。

このときの要件は以下のとおりです。

- 2023年10月1日〜2026年9月30日の間に新たに免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合

本則課税や簡易課税、2割特例についての詳細は別記事「インボイス制度で簡易課税制度はどうなる?新たに課税事業者になる場合の軽減措置についても解説」をあわせてご確認ください。

消費税の免税事業者の場合

免税事業者のままでいる場合は適格請求書を発行できずインボイス制度の対象とならないため、消費税の確定申告は不要です。

ただし、インボイス制度導入後も免税事業者のままだと、課税事業者との新規取引が難しくなったり、既存取引先との取引や取引価格が少なくなったりする可能性があります。

また、取引先によっては、消費税を差し引いた金額で請求書を作成するよう求めてくることがあるでしょう。

消費税の免税事業者についての詳細は別記事「インボイス制度後も免税事業者のままだとどうなる?影響や課税事業者になるメリットについて解説」をあわせてご確認ください。

消費税と所得税の確定申告の違い

消費税の場合は原則、受けとった消費税額から支払った消費税額を差し引いて納める消費税の金額が決まります。

対して所得税の納税額は所得に応じて所得税率が設定されていたり、各種控除が設定されているなど、算出方法や利用できる制度が異なります。

青色申告の個人事業主による消費税の確定申告とは?

消費税の確定申告とは、事業者が自身で納税するべき消費税を計算し、確定申告書を作成、提出し、消費税を納税するまでの一連の手続きをいいます。

基準期間の課税売上高が1,000万円を超える、もしくは「消費税課税事業者選択届出書」を提出している課税売上高が1,000万円以下の事業者等が消費税の確定申告の対象です。

出典:国税庁「【消費税及び地方消費税の申告等】」

消費税の確定申告についての詳細は別記事「個人事業主のための消費税簡単計算法!確定申告で消費税の処理に悩まないために」をあわせてご確認ください。

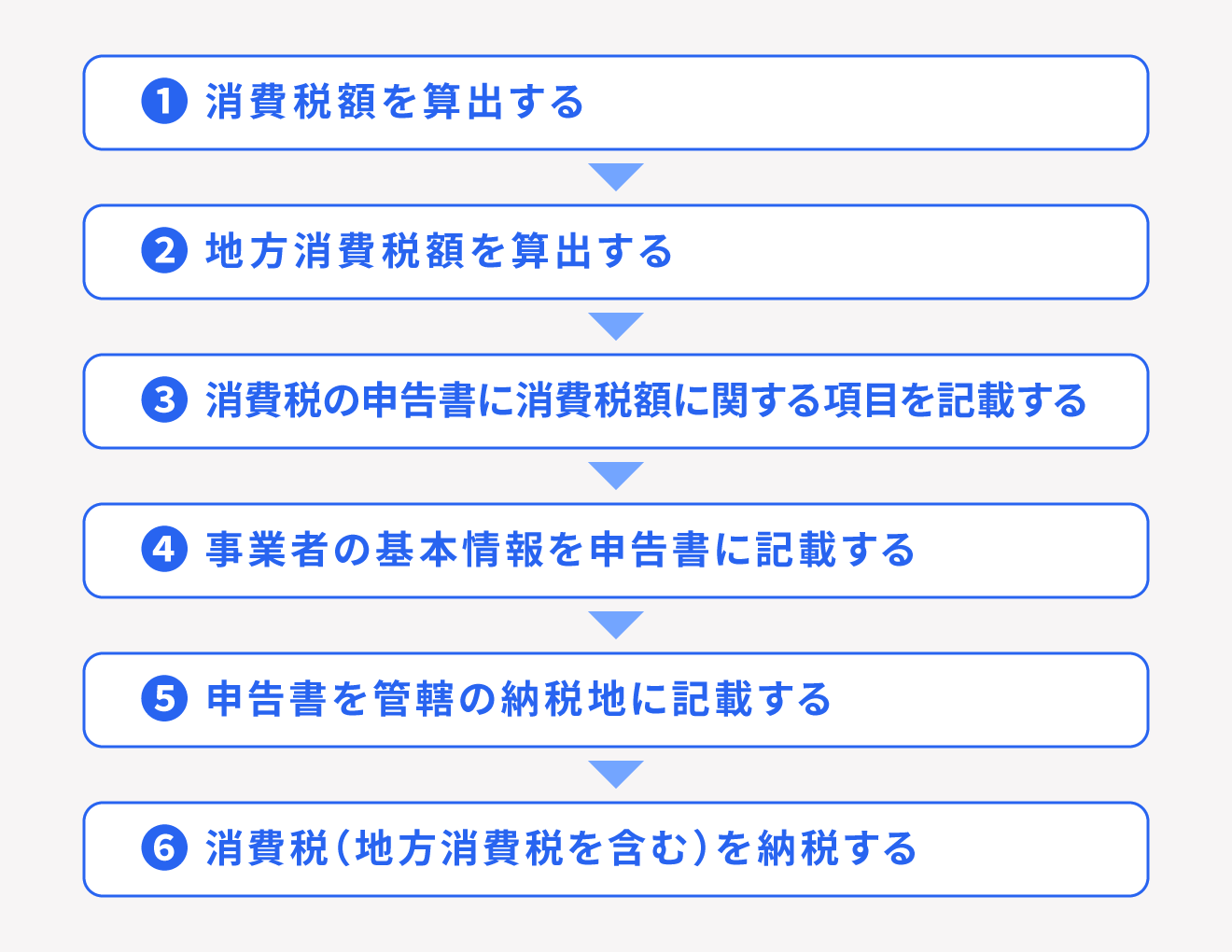

申告の流れ

確定申告における消費税は、課税取引の内容を整理したうえで課税取引金額計算表の表イ- 1に税率ごとの金額を記載し、消費税の課税取引金額を計算して申告します。

課税取引の内容を整理したら、以下の手順で消費税の申告を行いましょう。

消費税の申告手順

- 消費税額を算出する

- 地方消費税額を算出する

- 消費税の申告書に消費税額に関する項目を記載する

- 事業者の基本情報を申告書に記載する

- 申告書を管轄の納税地に記載する

- 消費税(地方消費税を含む)を納税する

出典:国税庁「消費税及び地方消費税 確定申告の流れ」

申告期間

個人事業者の場合、消費税の確定申告期間は、所得税とは異なります。所得税の確定申告が毎年2月16日から3月15日であるのに対し、消費税の確定申告は3月31日までです。

2024年提出分の消費税の確定申告期限は、個人事業主と法人で以下のような違いがあります。

必要書類

消費税の確定申告をする際は、各種書類を用意する必要があります。提出書類や税額計算に使用する書類が分かれているので、以下を参考に書類を用意し、消費税の確定申告を進めましょう。

| 提出書類 | 税額計算に使用する書類 |

|

・一般用:消費税及び地方消費税の確定申告書(第一表)

・簡易課税用:消費税及び地方消費税の確定申告書(第一表) ・消費税及び地方消費税確定申告書(第二表) |

・売上金額・仕入金額などがわかるもの(青色申告決算書・収支内訳書)など

・取引明細のわかるもの(帳簿など) ・固定資産の譲渡・取得の金額がわかるもの(固定資産台帳など) ・届出書の提出状況や中間納付税額がわかるもの(確定申告のお知らせ・通知書) |

なお、使用する申告書類の種類によっては、以下に挙げる書類の添付が必要になります。

| 一般用 | 簡易課税用 |

|

・税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表

・課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 ・消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用) |

・税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表

・控除対象仕入税額等の計算表 |

消費税の確定申告に使用する書類は、国税庁のホームページ「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き・様式等」から印刷可能です。

確定申告が超ラクちんに!

freee会計は〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポート!口座とのデータ連携によって転記作業も不要になり、入力ミスも大幅に削減します。freee会計で自分でできる確定申告を!

所得税の確定申告に与える影響は??

前述したように、インボイス制度は消費税に関する制度であるため、所得税の確定申告へ直接の影響はありません。

しかし、本則課税の事業者や新しく課税事業者になった事業者は、仕入税額控除や経過措置の対象となる取引について、帳簿の記載方法が変わります。一方、簡易課税制度を利用する事業者や免税事業者への影響はありません。

本則課税の場合

本則課税の場合、免税事業者からの請求書は経過措置期間のみ一定の割合での仕入税額控除が認められています。

経過措置期間は、以下に記載している期間、それぞれ定められた割合を支払った消費税から差し引くことができます。

| 2023年年10月1日から2026年9月30日まで | 2026年10月1日から2029年9月30日まで |

| 仕入税額相当額の80% | 仕入税額相当額の50% |

なお、経過措置による仕入税額控除が認められない分の消費税は、雑損失として計上されます。

仕入税額控除の経過措置についての詳細は別記事「インボイス制度の経過措置とは? 利用するための要件についてわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。

簡易課税の場合

免税事業者が新たに課税事業者となり簡易課税制度を適用する場合、インボイス制度における所得税の確定申告への影響はありません。

免税事業者が新たに課税事業者になった場合、いままで益税として受けとっていた消費税額の納税が必要になるため、帳簿への記載などに影響が起こります。

ただし、これまで売上として組み込まれていた消費税を納税する必要があるため、帳簿の処理方法を変更する必要があります。

簡易課税における経理処理には、税抜経理方式・税込経理方式の2種類があります。

| 概要 | 経理処理 | |

| 税抜経理方式 |

・課税売上げに対する消費税等は仮受消費税等

・課税仕入れに対する消費税等は仮払消費税等 |

・仮受消費税額 - 仮払消費税額 上記の金額より納税額が多いときは差額を雑損失(必要経費)または損金として計上、少ないときは雑収入として総収入または益金として計上 |

| 税込経理方式 |

・課税売上げに係る消費税等の額は収入または収益

・課税仕入れに係る消費税等の額については経費または費用 |

・納税する消費税額は必要経費または損金として処理

・還付を受ける金額は、雑収入などとして総収入金額または益金に算入 |

出典:国税庁「No.6375 税抜経理方式または税込経理方式による経理処理」

免税事業者の場合

免税事業者のままでいる場合、消費税の場合と同様所得税の確定申告にも影響はありません。ただし、課税事業者との取引や取引価格の減少などの影響が出る場合があります。

免税事業者についての詳細は別記事「インボイス制度で個人事業主はどうなる?売上1000万円以下の免税事業者が押さえておきたいポイントについて解説」をあわせてご確認ください。

2025年提出(令和6年分)の確定申告アップデート情報

2025年提出(令和6年分)の確定申告アップデート情報

所得税の確定申告期間:2025年2月17日(月)〜2025年3月17日(月)

消費税の確定申告期間:2025年1月1日(水)〜2025年3月31日(月)

※ 贈与税の申告・納税期間:2025年2月3日(月)〜2025年3月17日(月)

<2025年(令和6年分)の確定申告のポイント>

- マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、スマホ用電子証明書の利用で申告書の作成・e-Tax送信が可能になります。

- マイナポータルと連携すると、所得税確定申告の手続において、マイナポータル経由で控除証明書等のデータを一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力できます。

詳しくは国税庁ホームページ「令和6年分 確定申告特集」をご参照ください。

まとめ

2023年10月より開始されたインボイス制度に対応するために新たに課税事業者になった事業者は、消費税の確定申告が必要になりました。また所得税の確定申告に直接的な影響がないものの、課税事業者になった場合や消費税の納税方法によっては帳簿の仕訳などに影響が出る可能性があります。

インボイス制度により新たに加わったルールや経過措置についても正しく把握し、消費税の確定申告だけでなく、日々の帳簿管理も正確に行えるようにしましょう。

確定申告をかんたんに終わらせる方法

確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。

ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。また、所得額や控除額の計算は自動で行ってくれるため、計算・入力ミスの削減できるでしょう。

ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!

確定申告を行うためには、1年間のお金にまつわる取引を正しく記帳しなければなりません。自身で1つずつ手作業で記録していくには手間がかかります。

freee会計では、銀行口座やクレジットカードの同期が可能で、利用した内容が自動で入力されていきます。

日付や金額を自動入力するだけでなく、勘定科目も予測して入力してくれるため、日々の記帳がほぼ自動化でき、工数削減につながります。

2.現金取引の入力もカンタン!

会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。

freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿付けが可能です。

自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、会計処理の経験がない人でも正確に記帳ができます。

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになるので、わからないことがあったらすぐに相談できます。また、オプションサービスには電話相談もあるので、直接相談できるのもメリットの1つです。

freee会計の価格・プランについてはこちらをご覧ください。

3.〇✕形式の質問に答えるだけで各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。

4.確定申告書を自動作成!

freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

また、freee会計はe-Tax(電子申告)にも対応しています。e-Taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

e-Tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

freee会計を使うとどれくらいお得?

freee会計には、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。

税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。

余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。

よくある質問

インボイス制度の開始で確定申告に影響はある?

インボイス制度の開始により、所得税の確定申告への直接的な影響はありません。ただし、消費税を本則課税で納税する事業者は、申告方法や仕入税額控除の範囲に注意が必要です。また、新たに課税事業者になった事業者は、消費税の確定申告が必要になりました。

詳しくは記事内「青色申告の個人事業主が知っておきたいインボイス制度とは?」をご覧ください。

インボイス制度の開始後、消費税の確定申告に影響はある?

本則課税の事業者は、仕入税額控除が可能な請求書等の判断や、経過措置期間の内容について把握したうえで対応しなくてはなりません。

また、新たに課税事業者になった事業者は、自身の納税方法に合わせて消費税の確定申告を行う必要があります。

詳しくは記事内「青色申告の個人事業主による消費税の確定申告とは?」をご覧ください。

監修 eel税理士法人

eel税理士法人は、30代の若手税理士が運営するITと創業支援が強みの税理士事務所です。お客様に合わせたツールで、気軽にコミュニケーションをお取りいただける環境を用意しています。また、創業融資を強みとしておりますので、融資に関してもご相談がある方はお気軽にご相談ください。