監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

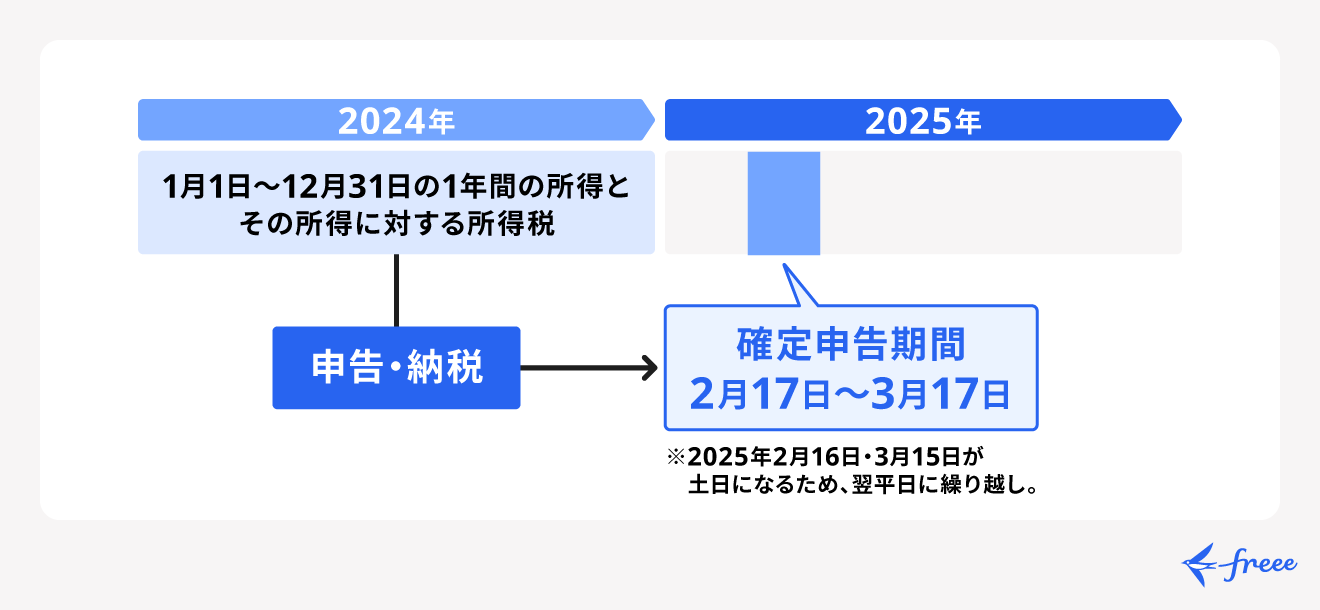

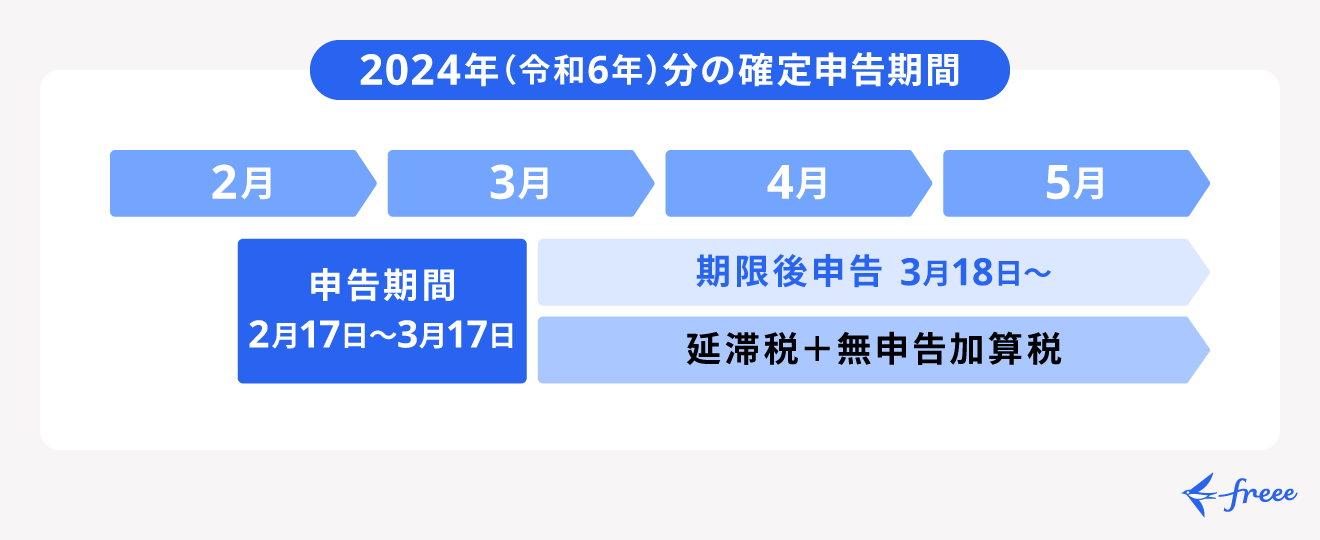

令和6年(2024年)分の確定申告期間は、2025年2月17日(月)から2025年3月17日(月)です。

確定申告が必要な税金は所得税だけでなく、消費税や贈与税も対象です。確定申告期間を過ぎてしまうとペナルティが課せられる可能性があるため、対象者は必ず確定申告期間内に手続きをするようにしましょう。

本記事では、確定申告期間を税金別に詳しく解説します。

目次

令和6年分の確定申告期間を税金の種類別に解説

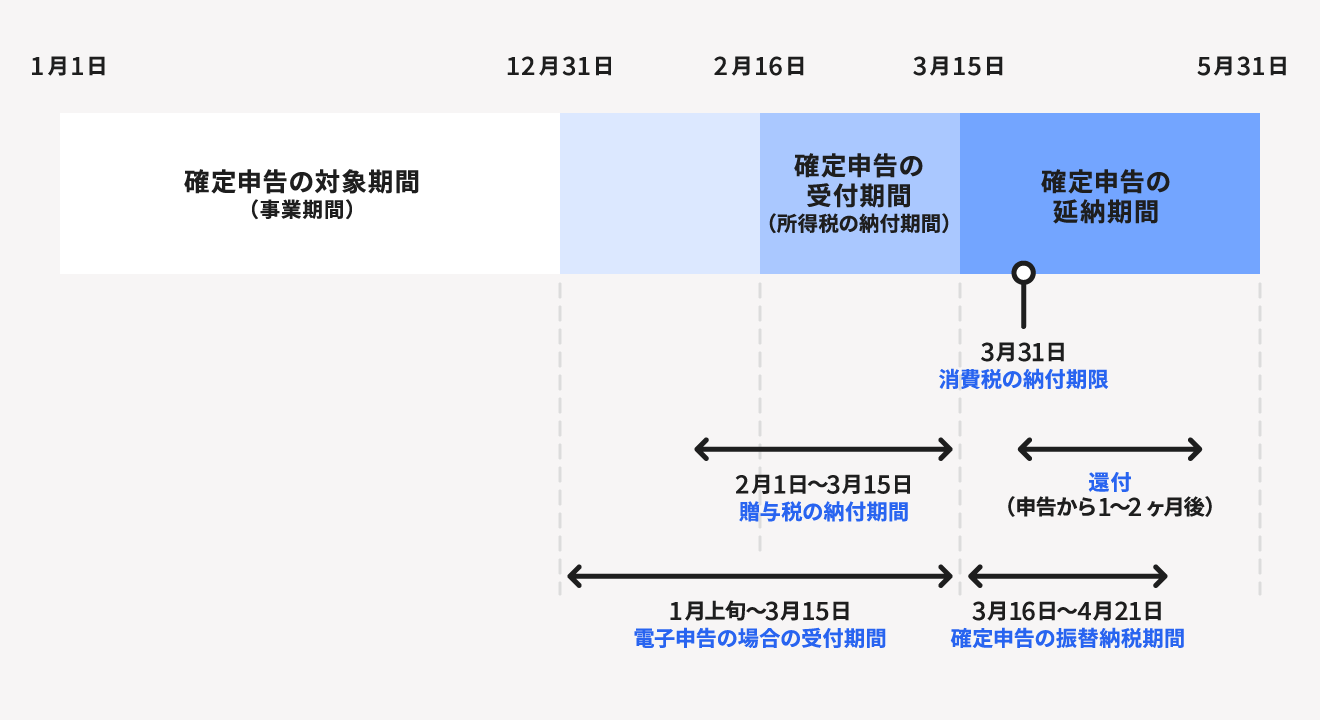

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た収入と支出に基づき、所得税の額を計算して翌年に申告・納税する手続きです。

なお、確定申告は所得税以外にも消費税や贈与税なども対象となります。税金の種類によっては期間が前後するので注意しましょう。

ここからは税金の種類別に令和6年(2024年)分の申告・納税期間を解説します。

所得税および復興特別所得税の申告・納税期間

所得税に関する確定申告と納税の期間は、令和7年(2025年)2月17日(月)から2025年3月17日(月)です。

所得税に関する確定申告は、主に個人事業主やフリーランスが対象になります。会社員でも一定の要件に該当する場合や、年末調整の対象外である控除を受けたい場合には個人で確定申告をしなければなりません。

【関連記事】

会社員で確定申告が必要な人とは?ふるさと納税や副業など事例別にやり方を解説

消費税および地方消費税の申告・納税期間

消費税および地方消費税の申告・納税期限は、令和7年(2025年)3月31日(月)です。

消費税の確定申告とは、年度の消費税額を決められた計算方法によって確定させ、国に申告することです。商品やサービスの提供を行っている課税事業者は、消費者から消費税を預かって申告・納付します。

消費税の確定申告が必要になる対象者の条件は以下のとおりです。

消費税の確定申告の対象になる条件

- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合

- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合

- 特定期間(前年1月1日から6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超えかつ、特定期間における給与等が1,000万円を超える場合

- 適格請求書発行事業者を選択している場合

- そのほか一定の場合

出典:国税庁「【消費税及び地方消費税の申告等】」

【関連記事】

消費税申告とは? 計算方法や申告方法など詳しく解説

源泉徴収した所得税および復興特別所得税の申告・納税期間

給与や報酬を支払っている会社や個人などの源泉徴収義務者は、従業員や業務委託先から源泉徴収した所得税および復興特別所得税を納付する必要があります。

基本的に、源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりませんが、給与の支給人数が常時10人未満の源泉徴収義務者は、半年分をまとめて納付できる特例(納期の特例)が設けられています。

納期の特例を受けた場合の、所得税および復興特別所得税の納付期間は以下のとおりです。

- 2024年1月〜6月に支払った分:2024年7月10日までに納付

- 2024年7月〜12月までに支払った分:2025年1月20日(月)までに納付

出典:国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」

ただし上記の特例は、給与・退職金・税理士等への支払報酬など、特定の所得に対する所得税と復興特別所得税に限られます。受取配当金や個人に支払ったデザイン料などから源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則どおり納付しなければならないので注意しましょう。

なお、源泉徴収義務者でも常時2人以下のお手伝いさんのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。

贈与税の申告・納税期間

贈与税の申告・納付期間は、2025年2月3日(月)から2025年3月17日(月)です。

贈与税は、個人から受け取った財産が年間110万円を超えると課税されます。原則として納付期限までに一括で納付しなければなりませんが、以下の条件を満たすことで最長5年間の分割納付ができます。

贈与税で分割納付ができる条件

- 贈与を受けた翌年3月15日までに「贈与税の延納申請書」を税務署へ提出する

- 贈与税の納税額が10万円を超えている

- 納期限までに一括納付をすることで、生活や事業継続が困難になる

- 納税額が100万円を超える場合や延納期間が3年を超える場合には税務署に担保提供をする

出典:国税庁「延納・物納申請等」

なお、法人から財産を受け取った場合は、贈与税はかかりません。ただし、所得税の課税対象となるので注意しましょう。

確定申告期間を過ぎるとペナルティが課せられる可能性がある

確定申告をしなかった場合は「無申告」、確定申告の期限を過ぎて申告した場合は「期限後申告」として扱われます。

確定申告の期限を過ぎてから申告・納税をした場合は、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課せられます。 ほかにも、青色申告で設けられている青色申告特別控除も10万円しか適用されません。

本来の納税額よりも多く支払わなければならなくなるため、確定申告の対象者は必ず期限内に申告するようにしましょう。

それぞれのペナルティについては、別記事「2025年の確定申告はいつからいつまで?期限を過ぎたり遅れたりした場合の対処法も解説」で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

災害などが理由で期間内に確定申告できないときは個別延長が可能

上述したように、基本的に確定申告期間を過ぎてしまうと延滞税や無申告加算税などのペナルティが科せられる可能性があります。

ただし、自分が原因でない災害などによって期間内の申告ができない場合には救済措置が設けられています。個別延長が可能なケースは以下のとおりです。

確定申告の個別延長ができるケース

- 地震・暴風・豪雨・豪雪・津波・落雷・地すべりその他の自然現象の異変による災害

- 火災・火薬類の爆発・ガス爆発・交通途絶その他の人為による異常な災害

- 申告等をする者の重傷病、申告等に用いる電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項《電子情報処理組織による申請》に規定する電子情報処理組織をいう。)で国税庁が運用するものの期限間際の使用不能その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実

出典:国税庁「第11条関係 災害等による期限の延長」

個別延長をするためには「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必要です。なお、申請書の提出は確定申告ができるようになったタイミングで問題ありません。

確定申告期間よりも前に手続きはできる?

令和6年分の所得税等の確定申告の相談および申告書の受付は、令和7年2月17日(月)から3月17日(月)までです。なお、還付申告については、令和7年2月14日(金)以前でも行えます。

e-Taxを利用すれば税務署へ出向くことなく、オンライン上で申告を完結することができます。ほかにも、青色申告特別控除の最大65万円を受けれたり、税務署へ出向く必要がなかったりさまざまなメリットがあります。

e-Taxを使用できる環境や、事前に準備しなければならないものなどは別記事「e-Tax(電子申告)で確定申告をするには?利用方法やメリット・デメリットについて解説」を参考にしてください。

なお、e-Tax対応のfreee会計を活用すれば、確定申告を効率的に完結できます。所得や各種控除額も自動計算をしてくれるので、確定申告書も簡単に作成が可能です。

還付申告の期間は翌年1月1日から5年間

還付申告とは、予定納税や源泉徴収で納めた所得税が本来納めるべき金額より多かった場合に、差額を返金してもらうための手続きです。

年末調整を受けている会社員であっても、医療費控除や雑損控除、寄附金控除などを適用したい場合や、年の途中で退職している場合などで還付の対象者となるケースがあります。

還付申告は確定申告書を使用するため、手続き自体は確定申告と同じになります。ただし、還付申告の場合は課税年度の翌年から5年間、通年で申告することができます。

よくある質問

今年の確定申告期間は?

2024年分の確定申告の期間は、2025年2月17日(月)〜3月17日(月)です。この期間内に、所得税および復興特別所得税の申告・納税を行わなければなりません。

詳しくは記事内の「令和6年分の確定申告期間を税金の種類別に解説」をご覧ください。

所得税はいつまでに納税する?

2024年の所得にかかる所得税は、2025年3月17日(月)までに確定申告および納税を完了させなければなりません。また、振替納税の場合は、2025年の4月中旬〜下旬に振替が行われます。

確定申告の内容を修正したいときはどうすればいい?

確定申告の内容に誤りがあった場合は、誤りに気づき次第、すぐに申告しなおしましょう。

確定申告の期間中に誤りに気づいた場合には「訂正申告」を、確定申告期間後に過少申告に気づいたら「修正申告」、過大申告に気づいたら「更正の請求」を行います。

詳しくは別記事「確定申告のやり方を間違えたら?訂正申告・修正申告・更正の請求の違い・期限を解説」をご覧ください。

まとめ

令和6年(2024年)分の確定申告期間は、2025年2月17日(月)から2025年3月17日(月)です。この期間内に申告だけでなく、納税まで行わなければなりません。

確定申告期間を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課せられる可能性があります。本来の納税額よりも負担が増えてしまうため、確定申告対象者は忘れずに期限内に申告するようにしましょう。

確定申告をかんたんに終わらせる方法

確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。

ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。また、所得額や控除額の計算は自動で行ってくれるため、計算・入力ミスの削減できるでしょう。

ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!

確定申告を行うためには、1年間のお金にまつわる取引を正しく記帳しなければなりません。自身で1つずつ手作業で記録していくには手間がかかります。

freee会計では、銀行口座やクレジットカードの同期が可能で、利用した内容が自動で入力されていきます。

日付や金額を自動入力するだけでなく、勘定科目も予測して入力してくれるため、日々の記帳がほぼ自動化でき、工数削減につながります。

2.現金取引の入力もカンタン!

会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。

freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿付けが可能です。

自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、会計処理の経験がない人でも正確に記帳ができます。

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになるので、わからないことがあったらすぐに相談できます。また、オプションサービスには電話相談もあるので、直接相談できるのもメリットの1つです。

freee会計の価格・プランについてはこちらをご覧ください。

3.〇✕形式の質問に答えるだけで各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。

4.確定申告書を自動作成!

freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

また、freee会計はe-Tax(電子申告)にも対応しています。e-Taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

e-Tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

freee会計を使うとどれくらいお得?

freee会計には、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。

税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。

余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。

監修 好川寛(よしかわひろし)

プロゴ税理士事務所代表。20年以上のキャリアをもつ国税OB税理士。税務調査や複雑な税務判断に精通し、幅広い税務相談に対応。クライアントの事業を深く理解し、長期的な視点で最適な税務戦略を支援しています。