監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

e-Taxとは、所得税や消費税などをはじめとした国税の申告や申請、納税に関するオンラインサービスです。e-Taxを利用することで税務署へ直接足を運んだり、郵送したりする手間が省け、時間や場所を問わず簡単に確定申告ができるため便利です。

また、e-Taxと連携できる会計ソフトもあり、書類のペーパーレス化や業務効率化にも役立ちます。

本記事では、e-Taxで対応している手続きの紹介からe-Taxを利用するメリット・デメリット、e-Taxによる確定申告の方法や事前準備について解説します。

目次

- e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは

- e-Taxで対応している手続き

- 電子申告

- 税金の納付(電子納税)

- 開業届や青色申告承認申請書などの提出

- その他e-Taxでできること

- e-Taxを利用して確定申告を行うメリット

- 自宅で手続きが完結する

- 提出書類を省略できる

- 早めに申告ができる

- 会計ソフトと連携させて手続きをスムーズにできる

- e-Taxを利用して確定申告を行うデメリット

- 事前に環境の整備が必要

- 手続きが難しく感じる可能性がある

- e-Taxを利用して確定申告を行うための事前準備

- 環境の整備

- 電子証明書の取得

- 利用者識別番号の取得

- 電子証明書の読み取り

- e-Taxを利用して確定申告を行う方法

- e-Tax対応の会計ソフトを利用する

- e-Taxと会計ソフトを利用する

- スマホで国税庁のウェブサイトから作成する

- PCで国税庁のサイトから作成する

- 確定申告後の状況確認方法

- 確定申告をかんたんに終わらせる方法

- まとめ

- よくある質問

e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは

e-Tax(イータックス)とはインターネットを通して国税に関する各種手続きを行えるシステムで、正式名称は「国税電子申告・納税システム」です。

事業所得や不動産所得のある個人事業主やフリーランス、また確定申告が必要な給与所得者や法人まで、さまざまな人がe-Taxでの電子申告を利用できます。

なお、e-Taxはインボイス発行事業者である「小規模事業者」を対象とした「2割特例」にも対応しています。2割特例について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

【関連記事】

インボイス制度で簡易課税制度はどうなる?新たに課税事業者になる場合の軽減措置についても解説

出典:国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」

2023年1月からは、青色申告決算書や収支内訳書を確定申告書等作成コーナーで作成した場合に限り、スマホから確定申告が可能となりました。スマホから申告する場合、確定申告書類などのデータは国税庁の「確定申告書等作成コーナー」もしくは、e-Taxに対応する会計ソフトを使って作成します。

また2024年1月からは、e-Taxとマイナポータル間で連携できる情報が増えました。マイナポータル連携により、2024年1月以降の源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金などの情報の自動入力が可能です。

e-Taxで対応している手続き

e-Taxで対応可能な手続きは以下の通りです。

e-Taxで対応可能な手続き

- 電子申告

- 税金の納付(電子納税)

- 開業届や青色申告承認申請書などの提出

e-Taxなら税務署の窓口へ出向いたり、書類を郵送したりせず、自宅やオフィスから好きな時間に手続きができるため便利です。確定申告や納税に関する事務的な負担を軽減したいときは、e-Taxを有効活用しましょう。

出典:e-Tax 国税電子申告・納税システム「e-Taxについて知る」

電子申告

e-Taxを利用すれば、オンラインで確定申告を行えます。具体的には、確定申告に関する書類(確定申告書・青色申告決算書もしくは収支内訳書・各種帳簿類)の提出が可能です。

ほかにも、会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者が年末調整で受けられない控除を受ける際に行う、還付申告もe-Taxで申請できます。

e-Taxで対応している電子申告は、以下の通りです。

e-Taxで対応している電子申告

- 所得税確定申告等

- 相続税申告

- 贈与税申告

- 法人税確定申告等

- 消費税確定申告等

- 酒税納税申告

- 間接諸税申告

出典:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)「利用可能手続一覧」

また、e-Taxを活用すれば、給与所得者の源泉徴収票や社会保険料控除の証明書など、多くの添付書類の提出を省略できます。

税金の納付(電子納税)

電子納税もe-Taxの主要機能のひとつで、申告から納税まですべてオンライン上で完結できます。

ただし、e-Taxの対象となるのは消費税・所得税・法人税などの国税のみで、住民税などの地方税には対応していません。地方税の納税は「eLTAX(エルタックス:地方税共通納税システム)」で対応しているため、地方税の申告や納税も必要な場合は事前に確認しておきましょう。

電子納税には「ダイレクト納付」と「インターネットバンキング方式」があり、それぞれ利用できる条件や必要な事前準備が異なります。

ダイレクト納付は、あらかじめ税務署にe-Taxの利用開始手続きを申請したうえで、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を書面またはオンラインで提出が必要です。

利用開始まで書面提出で約1ヶ月、オンライン提出で約10日を要するため、余裕をもって準備をしておきましょう。

インターネットバンキング方式を選択する場合は、利用中の金融機関がe-Taxに対応しているか事前に確認する必要があります。利用中の金融機関に直接問い合わせるか、Pay-easyが提供するサイト「利用できる金融機関」で確認しましょう。

確定申告の納税方法について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

【関連記事】

【2024年最新】確定申告後の納税方法7つ! メリット・デメリットの比較とおすすめの方法

開業届や青色申告承認申請書などの提出

青色申告で確定申告する場合、その年の3月15日までに税務署へ「開業届」や「青色申告承認申請書」の提出が必要です。e-Taxはこれらの各種申請手続きにも対応しています。

なお、税金の申告や各種申請・届出には、添付書類の提出が求められる場合があります。e-Taxでは、各種添付書類も画像データで提出可能です。ただし、画像データでの提出が認められていない添付書類もあるため、事前に確認しておきましょう。

またe-Taxでは、納税地の異動届や納税証明書の交付請求、法定調書などの提出も可能です。e-Taxで実施できる各種申請・届出手続きについて詳しく知りたい方は、【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)の「申請・届出手続(申告所得税関係)」をご覧ください。

出典:【e-Tax】国税電子申告・納税システム「申請・届出手続(申告所得税関係)」

その他e-Taxでできること

e-Taxでは、所得税の更正の請求や納税の猶予の申請、納税証明書の交付請求なども行えます。

確定申告の誤りに気付いたときや、納付を一時的に猶予してほしいときに、Web上で手続きを進められるため便利です。

また、各種ローンの申し込みをするときや補助金や助成金の申請するときなど、納税証明書の提出を求められたときもWeb上で交付請求ができます。

e-Taxを利用して確定申告を行うメリット

e-Taxを利用すると、任意のタイミングでの申請や手続きの効率化などさまざまなメリットがあります。

e-Tax を利用するメリット

- 自宅で手続きが完結する

- 提出書類を省略できる

- 早めに申告ができる

- 還付が早い

- 会計ソフトと連携させて手続きをスムーズにできる

e-Taxを利用する最大のメリットは、オンラインで確定申告の手続きができることです。税務署に足を運ばず(もしくは、郵送などの手間を省いて)確定申告ができるため、税務署の開庁時間にあわせて時間を確保する必要がなくなります。

自宅で手続きが完結する

e-Taxを活用すれば、自宅にいながら確定申告の手続きが完結します。確定申告の時期は税務署が非常に混雑しますが、e-Taxを活用すれば無駄に時間や体力を消耗せずに済みます。

場所や時間を問わず申告が可能で、自分の都合にあわせて手続きができるので便利です。e-Taxを使った電子申告の割合も増えており、利用拡大に向けた取り組みも進んでいます。

提出書類を省略できる

e-Taxを利用することで、医療費控除の明細書や生命保険料控除の証明書など、原本書類の提出・提示の省略が可能です。以下は、省略できる書類の例です。

省略できる提出書類

- 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書

- 個人の外国税額控除に係る証明書

- 雑損控除の証明書

- 医療費通知(医療費のお知らせ)

- 医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)

- セルフメディケーション税制に係る一定の取組を行ったことを明らかにする書類

- 社会保険料控除の証明書

- 小規模企業共済等掛金控除の証明書

- 生命保険料控除の証明書

- 地震保険料控除の証明書

- 寄附金控除の証明書

- 勤労学生控除の証明書

- 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)

- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)

- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)

- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)

- 政党等寄附金特別控除の証明書

- 認定NPO法人寄附金特別控除の証明書

- 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書

- 特定震災指定寄附金特別控除の証明書

ただし、書類自体が不要になるわけではないため注意しましょう。各種書類は、法定申告期限(原則3月15日)から5年間保管しておく必要があります。

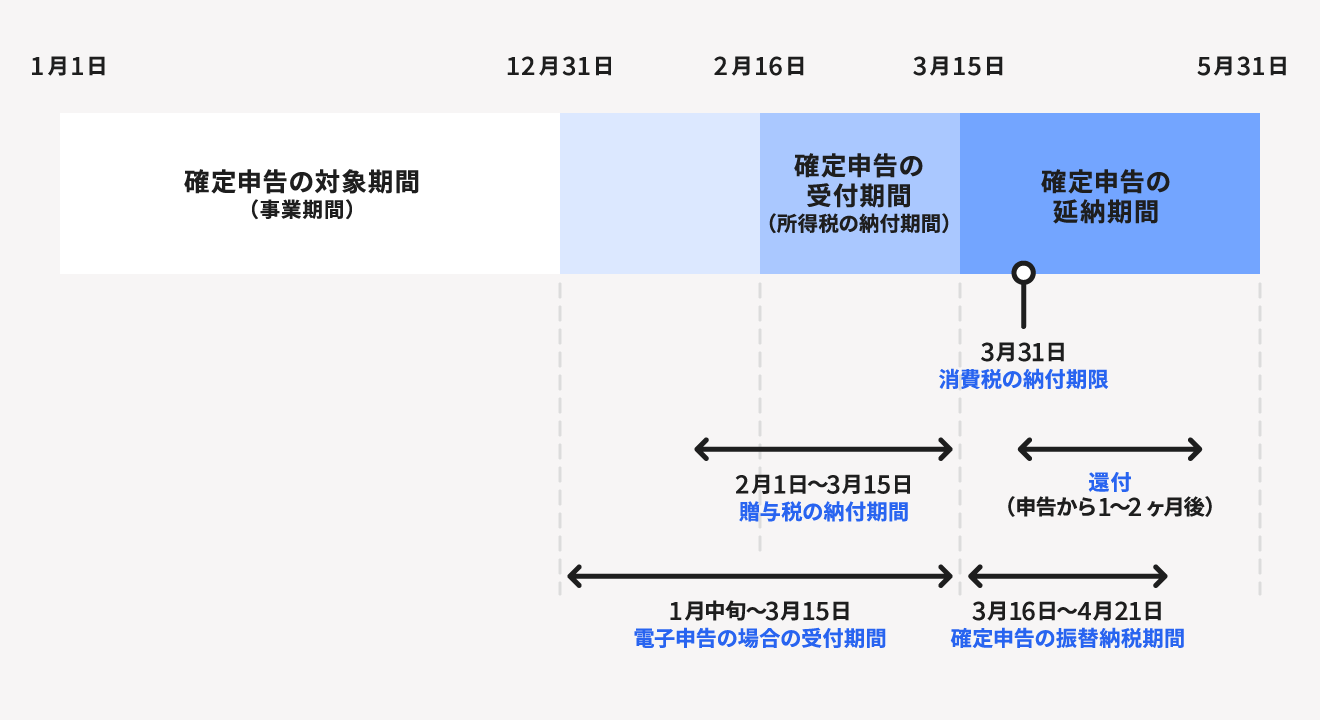

早めに申告ができる

通常、税務署での確定申告期間は、所得があった年の翌年2月16日から3月15日までですが、e-Taxでは、1月上旬から申告が可能です。確定申告書類の準備さえできていれば、2月中旬まで待たなくても確定申告ができるようになります。

会計ソフトと連携させて手続きをスムーズにできる

e-Taxは、会計ソフトで作成した確定申告書のデータを取り込めます。会計ソフトと連携させれば、電子申告のために作成したデータを一から入力する手間を省けるため便利です。

できるだけ確定申告時の作業を減らしたい方は、e-Tax対応の会計ソフトを導入することがおすすめです。

e-Taxを利用して確定申告を行うデメリット

確定申告の効率化が可能なe-Taxですが、利用するうえでは以下のデメリットがあります。

e-Taxを利用して確定申告を行うデメリット

- 事前に環境の整備が必要

- 手続きが難しく感じる可能性がある

一度環境を整えれば翌年以降は手軽に確定申告ができますが、状況次第では準備に手間がかかることもあります。

事前に環境の整備が必要

e-Taxは、利用するうえでの事前登録や、対応機材の準備などが必要です。安定した通信が可能なインターネット環境をはじめ、マイナンバーカードの発行や利用者識別番号の取得などを行わなくてはe-Taxを利用できません。

なお、利用者識別番号を取得する際は、対応機種に該当するスマホか、ICカードリーダライタが必要です。

一度準備を整えれば翌年以降の作業は減るため、はやめに対応しておくのがよいでしょう。

手続きが難しく感じる可能性がある

e-TaxはPCやスマホを操作する必要があるため、電子機器の使用に苦手意識がある場合は手続きが難しいと感じる可能性があります。また、e-Taxへの入力操作や必要な周辺機器に慣れていない場合は、窓口での手続きのほうが簡単に感じる可能性もあります。

ただし、操作に慣れてしまえば自宅から簡単に確定申告ができるので、事前準備と同じように翌年以降の負担は軽減されるでしょう。

e-Taxを利用して確定申告を行うための事前準備

e-Taxで確定申告をするには、以下4つの事前準備が必要です。

e-Taxで確定申告をする際の事前準備

- 環境の整備

- 電子証明書の取得

- 利用者識別番号の取得

- 電子証明書の読み取り

「電子証明書の取得」の際に必要なマイナンバーカードの作成は時間を要する場合があります。確定申告の時期に焦らないように余裕をもって準備しましょう。

環境の整備

PCからe-Taxを利用する場合はWeb版とダウンロード版の2種類、スマホから利用する場合はe-Taxソフト(SP版)が用意されています。国税庁の推奨する環境に該当しているか、事前に確認のうえ把握しておきましょう。

【Web版】

Web版の推奨環境は以下の通りです。(2024年12月時点)

| OS | ブラウザ | PDF閲覧 |

|---|---|---|

| Microsoft Windows 10 | ・Microsoft Edge ・Google Chrome | Adobe Acrobat Reader DC |

| Microsoft Windows 11 | ||

| Mac OS 11.0 | Safari 16.4 | |

| Mac OS 12.0 | ・Safari 16.4 ・Safari 17.0 | |

| Mac OS 14.0 | ・Safari 17.0 |

e-TaxのWeb版を開くと、現在使用しているPCが推奨環境となっているか自動チェックされます。自身のPCが環境に適しているかわからない場合は、実際にWeb版を開いて確認してみましょう。

また、Web版を利用する際は「事前準備セットアップ」および「e-Tax AP(ブラウザの拡張機能)」のインストールも必要です。こちらも自動で環境チェックが行われた際に、インストール済みか確認できます。

出典:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって」

【インストール版】

e-Taxのインストール版は、Windows OSにのみ対応しています。Mac OSは対応していないので、使用しているPCがMacの場合はWeb版を利用しましょう。

出典:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)「e-Taxソフトのダウンロードコーナー」

【e-Taxソフト(SP版)】

e-Taxをスマホから利用する場合の推奨環境は以下の通りです。(2024年12月時点)

| 端末 | OS | バージョン | ブラウザ |

|---|---|---|---|

| Android | Android | ・Android 11.0~14.0 | Google Chrome |

| iPhone | iOS | ・iOS 15.7 ・iOS 16.6 ・iOS 17.0 | iOS Safari |

| iPad | iPadOS | iPadOS Safari |

電子証明書の取得

e-Taxの利用には、データの作成者と送信されたデータが改ざんされていないかを確認するための「電子証明書」が必要です。電子証明書には、主にマイナンバーカードが利用されています。

マイナンバーカードを発行済みであり電子証明書が有効であれば、事前に準備するものはありません。これからマイナンバーカードを発行する場合は、申請から発行まで3週間から1ヶ月ほどかかるため、早めに準備しておきましょう。

マイナンバーカード以外にe-Taxで利用できる電子証明書は、各発行機関により取得の方法や費用が異なります。事前に各発行機関のホームページを確認しておきましょう。

出典:マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカード交付申請」

出典:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)「電子証明書の取得」

利用者識別番号の取得

e-Taxを利用するためには、16桁の利用者識別番号を取得する必要があります。e-Taxのログイン画面から利用者情報を登録して取得する方法や、税務署にて対面で取得する方法などがあります。

利用者識別番号を取得する方法

- Webからマイナンバーカードを使ってアカウントを登録する

- Webから利用者識別番号を取得する

- マイナポータルの「外部サイトとの連携」機能からe-Taxを利用する

- WebからID・パスワード方式の届出を作成・送信する

- 税務署に行って、ID・パスワード方式の届出を作成・送信する

- 書面で利用者識別番号を取得する

- 税理士に依頼し、利用者識別番号を取得する

【関連記事】

e-Taxの使用に必要な利用者識別番号とは?取得方法について解説

出典:国税庁「ご利用の流れ」

オンラインの場合は「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」から必要事項を入力し、提出することで利用者識別番号を取得できます。

書面を提出して取得する場合は、国税庁の「電子申告・納税等開始(変更等)の届出」から、用紙をダウンロードできます。必要情報を記入した後、所轄の税務署に郵送もしくは持参することで取得可能です。

電子証明書の読み取り

電子証明書の読み取りは「マイナンバー方式」でe-Taxを利用する場合の方法です。マイナンバーカードの読み取りには、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホか、家電量販店やネット通販などで購入できるICカードリーダライタを利用します。

なお、マイナンバーカードをスマホで読み取る際は、所有しているスマホがマイナンバー読み取りに対応していなければなりません。

マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホについて詳しく知りたい方は、マイナポータルの「よくあるご質問|マイナポータルアプリに対応しているスマートフォン等を教えてください。」をご覧ください。

また、スマホから電子証明書を読み取る際は、QRコード認証が便利です。QRコード認証について詳しく知りたい方は、【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)の「QRコード認証」をご覧ください。

e-Taxを利用して確定申告を行う方法

e-Taxを利用して確定申告を行うには、以下4つの方法から自身がやりやすい方法を選択してください。

| 確定申告の方法 | 提出方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| e-Tax対応の会計ソフトを利用する | 会計ソフトで作成後、e-Taxと連携したうえで提出 | 書類作成・提出・記帳までひとつのソフトで対応可能 | e-Taxに対応した会計ソフトを用意しなければならない |

| e-Taxと会計ソフトを利用する | 会計ソフトで作成後、e-Taxから提出 | 会計ソフトさえあれば簡単に確定申告書を作成可能 | 会計ソフトのデータをe-Taxに読み込ませなければならない |

| スマホで国税庁のウェブサイトから作成する | 国税庁のウェブサイト(スマホ版)で作成後、e-Taxソフト(SP版)から提出 | 確定申告書の作成と申告がスマホのみで完結可能 | 青色申告決書・収支内訳書の作成はスマホから可能だが帳簿作成・集計は別途必要 |

| PCで国税庁のサイトから作成する | 国税庁のウェブサイト(PC版)で作成後、e-Taxから提出 | 会計ソフトがなくても確定申告書・青色申告決書・収支内訳書を作成可能 | サポート窓口が少なく帳簿作成・集計も別途必要 |

e-Tax対応の会計ソフトを利用する

e-Taxに対応した会計ソフトを利用している場合であれば、帳簿・確定申告書の作成から送信まで、一貫して行うことが可能です。会計ソフトからe-Taxで電子申告する場合は、会計ソフトのマニュアルに従って申請しましょう。

e-Taxと会計ソフトを利用する

利用している会計ソフトがe-Taxでの電子申告に非対応であれば、確定申告書の作成とe-Taxによる電子申告をそれぞれ別で実施しなければなりません。確定申告書は会計ソフトで作成し、e-Tax専用サイトへ登録したうえで電子申告しましょう。

なお、今後の確定申告をe-Tax経由の電子申告で行うのであれば、e-Taxに対応した会計ソフトに切り替えるのがおすすめです。

スマホで国税庁のウェブサイトから作成する

2023年1月から、青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能になりました。スマホでe-Taxの申告を行う際は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から確定申告書を作成してください。

なお、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホとマイナンバーカードを使ってe-Taxを利用する場合、「マイナポータルアプリ」をインストールする必要があります。

確定申告書の作成後は、【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)の「e-Taxソフト(SP版)を利用するにあたって」を参考に利用登録などの手続きを行いましょう。

スマホでの確定申告について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

【関連記事】

スマホの確定申告のやり方を解説!マイナンバーカードなどの必要な準備とは

PCで国税庁のサイトから作成する

PCからe-Taxの申告を行う際も、スマホと同様国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から確定申告書を作成しましょう。帳簿の数値を入力するだけで簡単に作成できるので、電子機器の操作が苦手な方にもおすすめです。

PCから作成した確定申告書は、利用者登録さえ終えていればそのままe-Taxで申告できます。

確定申告後の状況確認方法

スマホやPCから確定申告を終えたあとは、e-Taxからデータ送信後の審査結果(受信通知)や、還付金処理の状況を確認できます。納税が必要な場合はe-Taxのメッセージボックスから納税手続きを進められるため、スマホやPCのみで確定申告から納税までが完結します。

出典:e-Tax「ご利用の流れ」

確定申告をかんたんに終わらせる方法

確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。

ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。また、所得額や控除額の計算は自動で行ってくれるため、計算・入力ミスの削減できるでしょう。

ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!

確定申告を行うためには、1年間のお金にまつわる取引を正しく記帳しなければなりません。自身で1つずつ手作業で記録していくには手間がかかります。

freee会計では、銀行口座やクレジットカードの同期が可能で、利用した内容が自動で入力されていきます。

日付や金額を自動入力するだけでなく、勘定科目も予測して入力してくれるため、日々の記帳がほぼ自動化でき、工数削減につながります。

2.現金取引の入力もカンタン!

会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。

freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿付けが可能です。

自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、会計処理の経験がない人でも正確に記帳ができます。

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになるので、わからないことがあったらすぐに相談できます。また、オプションサービスには電話相談もあるので、直接相談できるのもメリットの1つです。

freee会計の価格・プランについてはこちらをご覧ください。

3.〇✕形式の質問に答えるだけで各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。

4.確定申告書を自動作成!

freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

また、freee会計はe-Tax(電子申告)にも対応しています。e-Taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

e-Tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

freee会計を使うとどれくらいお得?

freee会計には、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。

税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。

余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。

まとめ

時間がかかって面倒というイメージがある確定申告ですが、e-Taxを利用することで手間を軽減することが可能です。

特に近年は、e-Taxとマイナポータルの連携やスマホでの申告範囲の拡大など、手続き自体が簡単にできるよう見直されています。

利用率は年々増加しており、大規模法人は電子申告が義務化されました。今後さらに利用が推進される可能性があるため、作業の効率化を図るためにも積極的に電子申告を活用しましょう。

よくある質問

e-Taxとは?

国税庁が運営する、国税電子申告・納税システムのことです。インターネットを通じ、自宅やオフィスから確定申告・納税・各種申請届出手続きを完結できます。

詳しくは、「e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは」をご覧ください。

e-Taxを利用すればスマホで確定申告できる?

e-Taxを利用するには、パソコンやインターネット環境の整備、マイナンバーカード、ICカードリーダライタなどを用意します。

詳しくは、「e-Taxで確定申告をするための事前準備」をご覧ください。

e-Taxを利用すればスマホで確定申告できる?

マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホ(Android端末・iPhone)とマイナンバーカードがあれば、スマホで確定申告できます。また、「マイナポータルアプリ」をインストールする必要があります。

詳しくは記事内「e-Taxを利用して確定申告を行う方法」をご覧ください。

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。