監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

脱サラ起業とは、会社員や公務員など、勤務先から給与を得て生活している人が退職し、起業することを指します。

脱サラ起業には魅力的なメリットがある反面、デメリットも存在します。メリット・デメリット双方を考慮し、明確なビジョンをもったうえで脱サラ起業を検討しましょう。

本記事では脱サラ起業の概要をはじめ、仕事の選び方や起業の成功率を高めるポイントについて解説します。

目次

開業届をかんたん・無料で作成するならfreee開業

freee開業は開業届を無料で作成できます。

書類はオンラインでの提出が可能!税務署へ出向かずに手続きまで完結でき、忙しい方にもおすすめのサービスです。

脱サラ起業とは?

脱サラ起業とは、会社員や公務員などの給与所得者が仕事を辞め、起業することです。勤務先からの給与(サラリー)を得て生活する人をサラリーマン、サラリーマンを脱する行為全般を脱サラと呼びます。

脱サラ起業する際の手順は、特に決まっていません。会社員として働きながら起業準備する人もいれば、仕事を辞めてから起業に向けて動く人もいます。

いずれの方法を選ぶにせよ、脱サラ起業には会社設立の資金や当面の生活費など、事前準備が必要です。十分な計画を立ててビジョンを持ち、事業が軌道に乗るまでの生活費を確保したうえで脱サラ起業を進めましょう。

会社設立に必要な費用や書類を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】

会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社の維持費もわかりやすく解説」

会社設立に必要な書類は全部で10種類! 書き方や提出方法についてわかりやすく解説

起業の成功率

日本では諸外国と比べると、企業生存率が高いため、起業の成功率が高く見えます。企業生存率とは、起業した会社が廃業や倒産せずに存続できる割合です。

中小企業庁の2023年版中小企業白書によると、起業から5年後の企業生存率は80.7%でした。一方、アメリカ・イギリス・フランス・ドイツは、5年後の企業生存率が5割未満であり、日本のほうが高い数値です。

しかし、中小企業白書の掲載データは、起業した全会社が調査対象ではありません。調査対象にカウントされるまで一定の期間を要し、起業しても対象に含まれる以前に廃業した会社もあると考えられます。

実際の5年後生存率の企業より、高い数値が算出されている可能性も頭に置きましょう。会社が5年・10年存続できても、赤字続きで好転できないなら起業成功とはいえません。

会社の存続だけではなく、起業目的を明確にして、何をもって成功と判断するかも考えましょう。

なお、日本政策金融公庫の2023年度新規開業実態調査では、起業直前は正社員・正職員で働いていた人が70.9%でした。つまり、起業した人のほとんどは脱サラ起業に該当します。

起業の成功に、起業前の職業は関係ありません。十分な情報収集や準備を進め、明確なビジョンをもったうえでの起業が重要です。

出典:中小企業庁「2023年版 中小企業白書 諸外国における起業後の企業生存率」

出典:日本政策金融公庫「2023年度新規開業実態調査」

脱サラ後の起業以外の選択肢

脱サラ後は、会社を設立して起業する以外にも、個人事業主になって仕事を受注し、生計を立てる方法もあります。

会社を設立して起業するには、個人事業主として仕事を受注するよりも初期費用がかかります。ある程度の利益がコンスタントに得られるようになってから会社を設立し、起業するのもひとつの方法です。

また、フランチャイズに加盟して事業を始めるのも脱サラ後の選択肢です。フランチャイズとは、加盟者に特定の商標や商号を使う権利、経営ノウハウを与え、加盟者が使用料を支払う事業形態を指します。

使用料の負担はありますが、すでに知られている商品やサービスを扱うため、ゼロから起業するよりも集客や販売が容易です。経営ノウハウも共有されるため、事業経験がなくても開業しやすい方法です。

個人事業主になる場合や、個人事業主が法人化する場合の手続きは、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】

個人事業主になるには?必要な届出や手続き、個人事業主になってからやるべきことを分かりやすく解説

個人事業主からの法人化とは?必要な手続きや流れなどをわかりやすく解説

フランチャイズとは?しくみ・メリット・デメリットを分かりやすく

脱サラ起業のメリット

給与所得者して働き続けることは安定をもたらしますが、脱サラ起業には多くの魅力があります。働き方によってはサラリーマンより高収入が得られる可能性もあります。

脱サラ起業するメリットは、以下の3つです。

脱サラ起業するメリット

- 自分のペースで仕事に取り組める

- 収入を増やせる可能性がある

- 人間関係の悩みが軽減される

自分のペースで仕事に取り組める

脱サラ起業して働く場合、労働時間や休日、仕事量や内容を自由に決められます。

朝型・夜型などライフスタイルに合わせた働き方が容易になり、休暇取得のタイミングも自由です。仕事量や内容も自分の意志で選択でき、合わないと感じる業務を続ける必要はありません。ひらめいた事業のアイデアも、すぐに実践できます。

一方、給与所得者は勤務先の就業規則にしたがって働くため、多くの場合は労働時間や休日が固定です。繁忙期は有給休暇が取りづらく、業務に支障をきたす場合は取得時期の変更を求められることもあるでしょう。

また、たとえば他部署への異動など、自分のイレギュラーな事態が起こってしまうこともあります。

意志決定を自由にでき、自分のペースで仕事に取り組める点は、脱サラ起業の大きなメリットです。

収入を増やせる可能性がある

脱サラ起業に成功すると、短期間で大幅な収入アップを実現できる可能性があります。

給与取得者も経験年数や昇進、人事評価などで収入アップは可能です。しかし、給与が上がるタイミングは決まっており、短期間で大幅な増加も見込めません。

給与・賞与とは別に、成果に応じた報酬を出すインセンティブ制度を取り入れている会社なら、大きく収入が増えるケースもあります。ただし、インセンティブで受け取れる金額は会社規定で決まっているため、こちらも無制限に収入が増えるわけではありません。

しかし、起業して成功さえすれば、自分の努力量に応じた大きな利益を得ることができるでしょう。

【関連記事】

インセンティブとはどんな意味?目的や具体例、注意点などわかりやすく解説

人間関係の悩みが軽減される

脱サラ起業すれば、一緒に働く相手を自分で決められるため、人間関係の悩みを軽減できるのもメリットの1つです。

企業に所属している場合、一緒に働く同僚や上司・部下を自分の意志だけで選べません。反りが合わない相手とも足並みをそろえて業務にあたることがあり、人間関係に気を使う必要があります。

もちろん、脱サラ起業しても取引先や顧客など、事業をおこなう上で人付き合いをゼロにすることはできませんが、努力が売上に直結するからこそ、人間関係の不満だけではないのがポイントです。

脱サラ起業のデメリット

脱サラ起業する際は、メリットだけに目を向けず、デメリットもきちんと考慮したうえで判断しましょう。デメリットが多く不安を感じるなら、脱サラ起業以外の選択肢も考えてみてください。

個人事業主になっての独立や、フランチャイズへの加盟も脱サラ後の選択肢です。あるいはいきなり脱サラするのではなく、本業を続けつつ副業からスモールステップで始める方法もあります。

収入が安定しない

給与所得者は毎月一定の給与を得られますが、脱サラ起業すると収入が保証されません。事業の成果次第で収入が大幅に減少する可能性もあります。

また、事業の立ち上げ直後は収入ゼロの状態が続く恐れもあるため、十分な資金を用意してから脱サラ起業しましょう。

労働時間が増える可能性がある

脱サラ起業すると、労働基準法で守られていた労働時間や休日の規則がなくなるため、働く時間が長くなる可能性もあります。

会社や事業所に雇われている人は、働く時間数・日数の上限が労働基準法で決まっています。会社側は労働時間を把握して、所定の休日を与えなければなりません。

しかし、脱サラ起業すると労働基準法で守られる存在ではなくなります。そのため、自分のペースで仕事ができても、労働時間や日数の制限がなく働きづめになる恐れがあります。

また、1人で起業するなら、営業活動や経理業務もすべて自分でやらなければならず、本業の時間を圧迫するため、さらに労働時間が増えるかもしれません。脱サラ起業する際は、業務を効率化する方法も考えておきましょう。

社会保障を受けにくい

脱サラ起業して事業者になると、給与所得者と比べて社会保障を受けにくく、社会保険料の負担が増加します。

事業者は従業員を労働保険に加入させる義務を負いますが、事業者自身は労働保険に加入できません。労働保険とは、雇用保険と労働災害補償保険(労災保険)の総称です。

雇用保険は失業や就労が困難になったとき、給付を受け取れる制度です。

たとえば、業績悪化により会社が倒産しても、会社員だった人は一定の給付金を受け取れます。次の就職先が決まるまでの生活費に充てることができ、収入が途切れずに済みます。

労働災害補償保険は、業務中や通勤中にケガ・病気・死亡した労働者とその家族を保護する制度です。

たとえば、業務遂行中に負傷した会社員は、労働災害補償保険からの給付を受け取り、治療費に充てられます。負傷が原因で仕事を休んだ期間の給与も、労働災害補償保険から一定額が保障されます。

一方、脱サラ起業した事業者は労働保険の保障を受けられず、仕事がなくなったり、ケガで働けなくなったりしても給付はありません。

また、脱サラ起業すると、健康保険や年金保険も変化します。

会社員や公務員は勤務先を介して健康保険と厚生年金保険に加入し、保険料は勤務先と折半です。条件を満たす配偶者や親族も、保険料の負担なく加入できます。

脱サラ起業して会社を設立した場合、自身が負担する保険料だけではなく、会社負担の保険料も支払うため、負担が大きくなりします。

会社設立ではなく個人事業主になる場合は国民健康保険と国民年金保険に加入しますが、保険料は全額自己負担です。また、配偶者や親族も個別に加入して保険料を支払わなくてはいけないため、負担が増加します。

出典:厚生労働省「労働保険とは」

出典:厚生労働省「雇用保険制度」

出典:厚生労働省「労災補償」

【関連記事】

個人事業主の国民健康保険料は高すぎる!?保険料を安くする方法とは

個人事業主が加入する社会保険はどれか?保険の種類や加入方法についても解説

社会的信用が低くなる

脱サラした場合、給与所得者だった頃と比較して社会的信用が低下します。勤務先から一定の給与が得られる立場ではなくなり、収入が不安定になるためです。

社会的信用が低くなるとローンや賃貸契約、クレジットカード契約時の審査で不利に働きます。事業や生活に差し支えないかどうかも考えたうえで、脱サラ起業を決めましょう。

脱サラ起業の仕事の選び方

脱サラ起業する際、仕事の選び方に正解はありません。しかし、事業として成り立つ仕事を選ばないと、脱サラ起業して成功を収めることは困難です。

以下で紹介するポイントから、自分に合う仕事は何かを考えて選びましょう。

経験・知識が豊富な業界を選ぶ

関連する経験や知識がゼロの状態では、起業しても成功率が低いです。事業を軌道に乗せ、起業を成功させるには、やはり経験や知識を活かせる業界の仕事を選んだほうがスムーズです。

日本政策金融公庫の新規開業実態調査では、起業する事業を選んだ理由に「経験や技能を活かせるから」と答えた人が43.9%でした。「資格や知識を活かせるから」と答えた人は23.2%です。あわせて6割以上の人が、経験や知識のある仕事を選んでいます。

なお、独占業務のある士業資格をもっていると、脱サラ起業する際にも役立ちます。独占業務とは、特定の資格をもつ人以外は行ってはならないと法律で定められている業務です。

独占業務のある士業資格と独占業務の例

| 資格 | 独占業務 |

|---|---|

| 行政書士 | 役所に提出する許認可の申請書類作成・手続きなど |

| 司法書士 | 法務局にて提出する書類の作成、登記手続きなど |

| 税理士 | 税務に関する書類作成や申告業務、税務相談など |

| 公認会計士 | 財務情報の信頼性をたもつ監査業務 |

| 弁理士 | 特許や商標などの出願・登録手続き |

独占業務のある士業資格をもっていれば、独占業務を伴うサービスを提供する脱サラ起業が可能です。

出典:日本政策金融公庫「2023年度新規開業実態調査」

初期投資が少ない仕事を選ぶ

多額の初期投資を要する仕事は資金調達が難しく、失敗した際のリスクが増大します。初期投資を抑えて起業できる仕事を選ぶほうが、起業がうまくいかなかった場合のリスクを軽減できます。

たとえば、教育系の仕事ならオンラインで個別授業する形式を選べば、教室に使う物件は不要です。販売系の仕事は、ウェブ上で取引するEC形式で始めると、店舗費用がかかりません。

事業用の設備や商品在庫を持たなくてよいIT系サービスも、初期投資を抑えられる仕事です。

脱サラ起業の成功率を高めるポイント

脱サラ起業の成功には、どのような仕事を選ぶかだけでなく、事前準備や事業を継続するための備えも大切です。起業前・起業後ともに、以下で紹介する成功率を高めるポイントを押さえて、失敗を回避しましょう。

先に副業で事業を始めてみる

脱サラ起業する前に、本業をしながら副業で事業を始めれば、実践的なシミュレーションができ起業後に失敗するリスクを減らせます。

勤務先からの給与を得ながら事業に挑戦するため、最初から脱サラ起業するよりも生活を維持しやすいです。また、想定より利益が少ない・思ったほど仕事を受注できないなどの問題が発生しても、不安が小さく済むでしょう。

問題を検証し、事業計画をブラッシュアップしながら脱サラに向けた準備を進められます。

なお、副業で事業に取り組む際は、勤務先の就業規則で副業を禁止していないか確認しましょう。禁止事項を無視して副業していると、勤務先とトラブルになってしまいます。

また、副業で得た収入が年間20万円を超える場合、確定申告の義務が生じるため注意してください。

【関連記事】

本業と副業で確定申告は別々に必要? ダブルワークの納税方法を解説

資金調達の計画を立てる

起業の際は資金繰りを考え、不足分をどのように資金調達するか計画を立てましょう。

資金繰りとは、入出金を予測して資金の過不足を調整する収支管理を指します。必要なときに資金が不足すると、事業活動が停止してしまいます。事業を軌道に乗せ継続させるには、不足時期を想定した資金の調整や調達が大切です。

資金調達とは、外部から必要な資金を調達する行為を指し、会社の設立時以外にも資金が不足する際に行われます。

日本政策金融公庫の2023年度新規開業実態調査では、開業した人の半数以上が資金繰りや資金調達に苦労したと答えました。開業後も3割以上の人が、資金繰りや資金調達に苦労していると答えています。

資金繰り・資金調達は、脱サラ起業するうえで頭を悩ませる部分です。

事業を軌道に乗せる前に、資金不足からの経営難に陥ると脱サラ起業を成功させられません。起業前・起業後に必要な資金を考え、事前に計画を立てて実行しましょう。

出典:日本政策金融公庫「2023年度新規開業実態調査」

【関連記事】

資金繰り表とは?作成のメリットやエクセルでの作り方をわかりやすく解説

資金調達とは?企業の資金調達方法やメリット・デメリットを簡単に解説

市場調査を実施する

ニーズがない・競合が多い事業では経営が難しいため、起業前には入念な市場調査を実施しましょう。

優れたビジネスモデルであっても、ニーズがなければ事業として成り立ちません。ニーズのある事業でも、すでに競合他社が顧客を獲得していて、優位性がない状態では新規参入が困難です。

事業内容が地域ニーズに合っているか、競合他社と差別化して優位性があるかを確認してから脱サラ起業に進みましょう。

想定されるリスクへの対応を決めておく

十分な準備をしていても、事業を営むうえでのリスクは完全になくせないため、リスクを想定した対応を検討しておきましょう。想定リスクを分析し、対応をあらかじめ決めておくと、問題が起きたときもスムーズに行動できます。

リスクの想定と対応の設定は、起業時だけではなく事業を継続・拡大するうえでも重要です。

事業が軌道に乗り、新規事業を展開する際や個人事業主から法人化する際も、増益や節税などのメリットがある反面、今までにないリスクも想定されます。

常にリスクを考慮し、問題発生時の損失を最小限に抑えられれば、脱サラ起業の成功率を高められるでしょう。

まとめ

脱サラ起業とは、会社員や公務員など勤務先から給与を得ている人が仕事を辞め、起業する行為を指します。脱サラ起業にはメリット・デメリットの両方が存在するため、両者を比較し、明確なビジョンをもったうえでの実行が大切です。

成功率を高めるには、資金調達の計画や市場調査、リスクの想定などが重要です。なお、脱サラ前に副業で事業を始めれば、給与を得ながら起業に挑戦でき、問題が発生しても軌道修正しながら事業に取り組めます。

freee開業なら、税務署に行かずに開業届をかんたんに作成

個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。

そこでおすすめなのが「freee開業」です。ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに完成することができます。

freee開業で作成可能な5つの届出

1. 個人事業の開業・廃業等届出書

開業届のことです。

2. 所得税の青色申告承認申請書

青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

freee開業の使い方を徹底解説

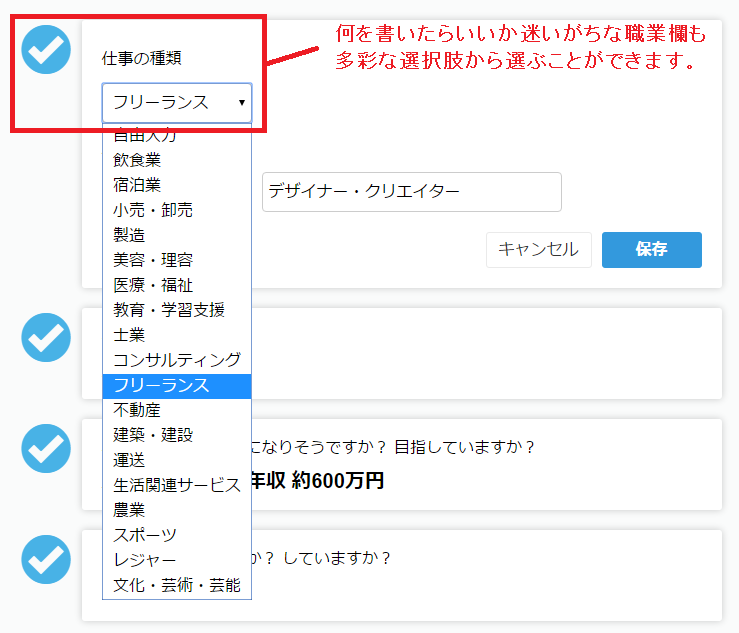

freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

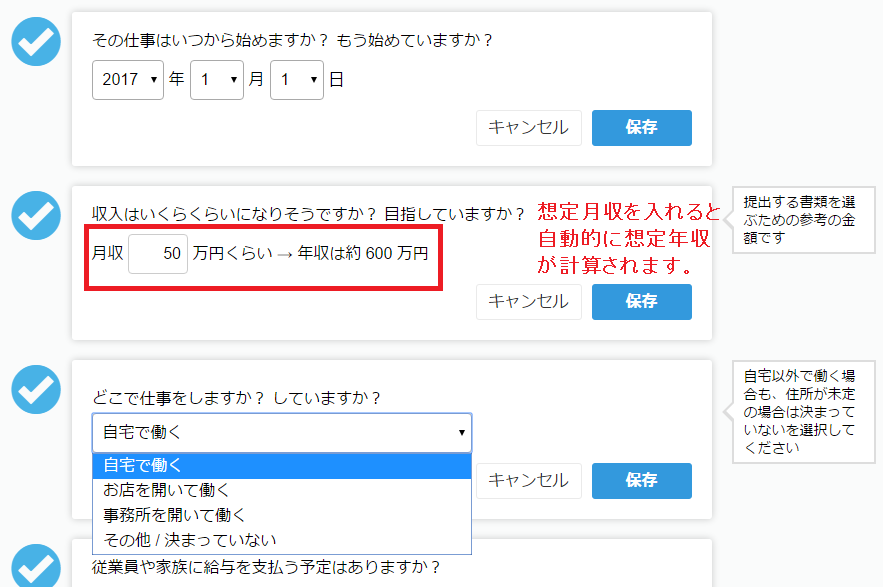

Step1:準備編

準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。

事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。

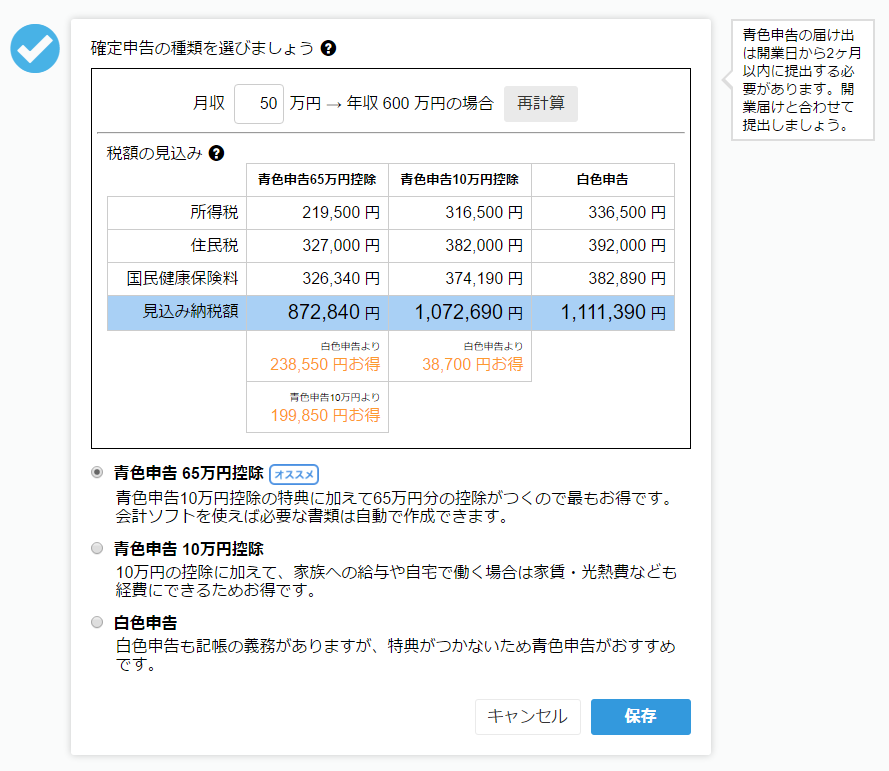

想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。

Step2:作成編

次に、作成編です。

申請者の情報を入力します。

名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。

給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。

今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。

さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。

※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。

今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

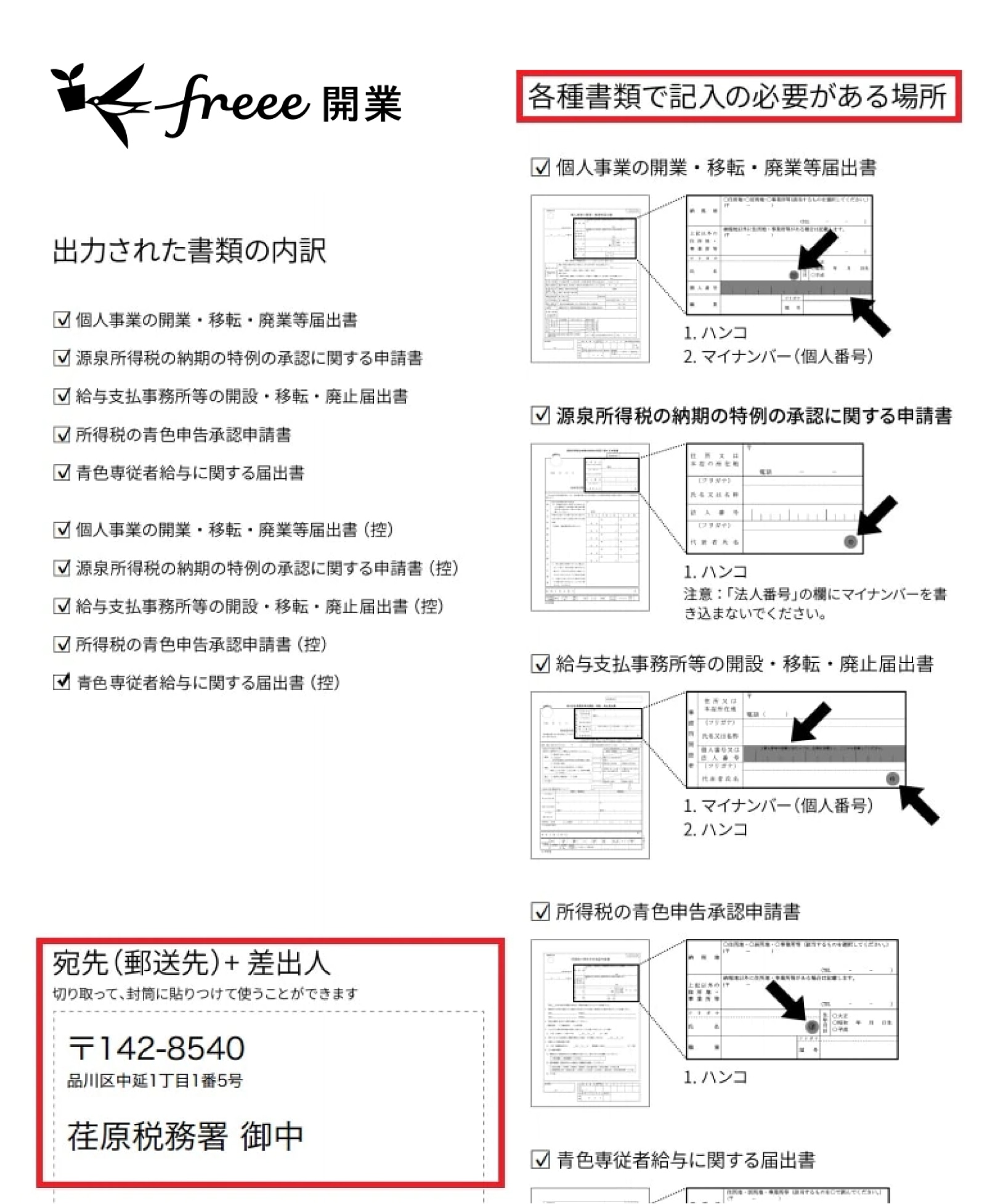

Step3:提出編

最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。

入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。

届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。

郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。

いかがでしょう。

事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。

しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。

また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。

freee開業とfreee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。

よくある質問

脱サラ起業に向いている仕事は?

脱サラ起業には、自身の経験や知識が役立ち、初期投資を抑えられ、ニーズのある仕事が適しています。

詳しくは「脱サラ起業の仕事の選び方」をご覧ください。

脱サラ起業で失敗しないために何をすべき?

脱サラ起業の成功率を高めるには、資金調達の計画を立てて市場調査をし、リスクの想定と対応の用意が必要です。可能ならば脱サラ前に副業で事業を始めると、給与を得ながら事業をシミュレーションできます。

詳しくは「脱サラ起業の成功率を高めるポイント」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。