監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

便利屋とは、「よろず屋」「何でも屋」と呼ばれ、買い物や掃除など日常の中での「手助け」を主な業務内容とする事業です。

高齢化に伴い、日常生活での手助けを必要とする高齢者の方も増加傾向にあります。家の掃除や日用品の買い物・家電の修理など、助けを必要としている方のニーズに応えることができる便利屋は、やりがいのある仕事です。

本記事では、便利屋として開業する流れや、必要な手続きなどを紹介します。

目次

\アイデアを現実に!開業手続きを無料で/

freee開業は開業に必要な書類を無料でかんたんに作れるサービスです。

事業を始めるなら、freee開業をぜひご検討下さい!

便利屋を開業するには

便利屋は、日常生活でのさまざまな困りごとに対応するサービス業であり、特定の専門分野に限定されず、柔軟に対応できる点が特徴です。

便利屋は、以下のような幅広い依頼を受け付けます。

便利屋が対応する業務の例

- 家事代行:掃除・洗濯・料理の手伝いなど、家の中での日常的な家事全般

- 買い物代行:高齢者や忙しい人に代わって、スーパーや薬局などで必要なものを購入

- 引越し手伝い:家具の運搬や梱包・荷物の片付け作業をサポートする

- 不用品回収:家具や家電・ゴミの整理や処分を手伝い・廃棄場まで運搬する

- 庭の手入れ:草刈り・剪定・植木の世話などのガーデニング作業

- ペットの世話:旅行や出張中の餌やりや散歩・ペットの見守り

- 家具の組み立て:購入した家具の組み立て・配置・設置作業

- エアコン清掃・修理:エアコン内部の清掃や簡単な修理・メンテナンスをする

少子高齢化により、高齢者向けのサポートや見守りサービスの需要が増加しています。また、共働き世帯の増加により、家事代行や育児支援なども便利屋に求められるサービスのひとつです。

さらに、地域社会のつながりが希薄化する中で、身近な困りごとを解決する存在として、便利屋の役割が再評価されています。

便利屋を開業するには、自ら開業する方法と、フランチャイズに加盟して開業する方法の2種類があります。

それぞれのメリットとデメリットを紹介します。

自ら開業する場合

個人で事業を行う一番のメリットは、サービスの内容や料金、営業時間などをすべて自分の意志で決定できるところです。フランチャイズのように、加盟店契約をする必要もなく、加盟金が不要なため初期費用を抑えられます。

デメリットは、便利屋を開業して仕事を受注するまでの広告運用や経営ノウハウ、接客対応マニュアルなどをすべて自分で作る必要がある点です。

そのため売上を出し軌道に乗るまでのハードルは高いでしょう。

フランチャイズで開業する場合

フランチャイズで開業する最大のメリットは、便利屋ビジネスの既存ノウハウやネームバリューを活用できることです。

フランチャイズに加盟する際は、加盟金などの発生により、開業する初期費用が高くなる場合があります。その反面、顧客獲得は個人で開業するよりも早いことが多いです。

一方フランチャイズのデメリットは、契約によって事業運営のルールが厳しく決められている点です。また、毎月の売上の数パーセントを本部にロイヤリティとして支払う必要があり、利益を圧迫する恐れがあります。

便利屋の開業までの流れ

便利屋として開業し、事業を軌道に乗せていくためには、以下の4つのステップを踏む必要があります。

便利屋の開業ステップ

- 提供するサービスの内容を考える

- 事業計画を作成する

- 資金調達をする

- 開店して集客する

ここでは、それぞれのポイントを紹介します。

①提供するサービスの内容を考える

便利屋として開業する際には、まず提供するサービス内容を考える必要があります。以下の4つの観点から、どのようなサービスが開業できるか確認しておきましょう。

便利屋のサービスを考える際のポイント

- 地域のニーズを把握する

- 競合との差別化を図る

- 柔軟なサービス展開

- ターゲット層に合わせた価格設定

地域のニーズを把握する

地域に応じたニーズを把握し、地域特有の生活スタイルに対応することで、効果的にニーズを満たすことができます。たとえば、高齢者が多い地域では、買い物代行や家事代行サービスが求められ、学生が多い地域では引越しや家具の組み立ての需要が高いです。

競合との差別化を図る

競合他社が提供していないサービスや、自分の得意分野を生かした専門的なサービスを提供することで、差別化を図れます。たとえば、リフォームに強みがある・ペットケアが可能など、他社にはない特色を打ち出すとよいです。

柔軟なサービス展開

顧客のさまざまな要望に応じて、幅広いサービスを柔軟に提供することで信頼関係を築きやすくなり、リピーターの獲得にもつながります。特定の作業だけでなく、顧客が求めるニッチなニーズにも対応できる姿勢を見せることが大切です。

ターゲット層に合わせた価格設定

高齢者や学生には手頃な価格で、企業向けには付加価値の高いサービスを提供するなど、ターゲット層にあわせた価格設定が満足度の向上に繋がります。たとえば、学生には初回割引を適用する、企業向けにはパッケージ料金を設けるなどです。

これらの要素をバランスよく組み合わせることで、顧客に選ばれる便利屋としての価値を高められます。

②事業計画を作成する

便利屋の開業を考える際は、「こんな便利屋にしたい」というビジョンの設定が必要です。開業をする前に、どのようなサービスを提供する便利屋で、どんな方を対象にしているのかを事業計画書に落とし込む必要があります。

事業計画書の詳しい書き方に関しては、「【項目別】事業計画書の書き方とは?作成前にすべきことや入手先も解説」を参照してください。

たとえば、高齢者の方を対象とするサービスで買い物代行や送迎をするならば、自動車免許は必須です。サービス内容によって必要な資金や資格も変わってくるので、しっかりと計画を立てるとよいでしょう。

また、多岐にわたる便利屋への依頼を一人で対応するのが難しい場合は、協力会社と一緒に依頼を請ける方法もあります。ご自身のスキルアップだけではなく、他社(他者)と協力関係を築くことも事業を成功させるためには大切です。

一人だけで事業を行うのが不安な方には、フランチャイズの活用もよいでしょう。フランチャイズに関する詳しい説明は、以下の記事を参照してください。

【関連記事】

フランチャイズとは?しくみ・メリット・デメリットを分かりやすく

③資金調達をする

開業する際には、事業に必要な資金の調達が欠かせません。便利屋として開業する際に活用できる、主な資金調達先は以下の通りです。

開業資金の調達先

- 日本政策金融公庫

- 制度融資

- 補助金・助成金

- 商工会議所の創業支援サービス

それぞれの特徴や対象者、メリットを個別に紹介します。

| 調達先 | 特徴 | 対象者 | メリット |

|---|---|---|---|

| 日本政策金融公庫 | 国が運営する金融機関で、中小企業や個人事業主向けの融資を提供している | 創業予定者や創業して間もない事業主も対象で、融資の条件が比較的緩やか | 無担保や無保証での融資が可能な場合もあり、低金利で利用できる |

| 制度融資 | 地方自治体などが、民間金融機関と協力して提供する融資制度 | 中小企業や個人事業主で、自治体によって異なる条件や特典がある | 利子補給や保証料の減免など、負担を軽減できる制度が利用可能 |

| 補助金・助成金 | 事業の立ち上げや拡大に対して、返済不要の資金を提供する制度 | 新しい事業を始める人や、特定の分野に取り組む事業主が対象(例:小規模事業者持続化補助金) | 返済義務がないため、事業資金の負担を大幅に軽減できる |

| 商工会議所の創業支援サービス | 創業時の融資相談や、ビジネスプランの策定サポートなどを行うサービス | 商工会議所に加入している中小企業や個人事業主が主な対象 | 創業支援だけでなく、事業を拡大する際のアドバイスやネットワーク作りもサポートしてもらえる |

これらの資金調達先は同時に利用することもできるため、組み合わせることで資金調達を円滑にすることができます。

④開店して集客する

便利屋開業の準備が整ったら、宣伝することで集客を行います。集客方法は以下の通りです。

ホームページとGoogleビジネスプロフィールを作成

まずは開業した便利屋のサービス内容や特徴、料金や連絡先が記載されたホームページを作成しましょう。

現在では、たとえ実店舗でもネットを使ってどんなサービスかどんないくらかかるのかなどを、先に確認してから依頼するケースも多いです。そのため、円滑に事業を進めていくためには必須のツールといえるでしょう。

どのようなホームページを作っていいか分からない場合、まずはブログ機能がついているホームページを作成することをおすすめします。ブログ機能を活用して、定期的に普段の活動やお客様の感想を写真付きで紹介することで、サービスの信頼性をアピールすることが可能です。

また、Googleマップ上に事業所の情報を掲載できるGoogleビジネスプロフィールは、口コミの獲得やサービスの情報公開などもできるため、地方での集客にとくに有効なツールです。

事業の顔にもなるため、初めからプロに任せるのもいいでしょう。

SNSで情報発信

ホームページとGoogleビジネスプロフィールを作成したら、FacebookやX、InstagramなどのSNSを開設して情報を発信していきましょう。

ホームページはGoogle検索での上位表示までに時間を要しますが、SNSの場合はユーザーにとって魅力的な情報を定期的に発信することで、早い段階で認知される可能性があります。

またユーザーとの距離が近くなるため、より安心感を与えられ集客に繋がります。またバズを狙うことで、開業初期から大きな売上を作り出すこともできるでしょう。

チラシを配る

ホームページやSNSはオンラインでしたが、チラシはオフラインの宣伝手段になります。SNSは、定期的に更新を行うことで顧客を得られますが、実現するには比較的長い時間を要します。

チラシの作成には費用が発生しますが、直接ポストに投函することで、事業の周知を短期間で行えます。

便利屋向けのポータルサイトへの登録

便利屋向けのポータルサイトや見積もりサイトに登録することで、サービスを求める顧客に直接リーチできます。多くのユーザーに短期間で周知できる点がメリットのため、手数料の発生や激しい価格競争もあり、利益確保には工夫が必要です。

知名度の高いさまざまなポータルサイトをうまく活用することで、信頼性やアクセス数の向上が期待できるでしょう。

口コミと紹介を依頼する

便利屋サービスへの満足度が高い顧客からの口コミや紹介は信頼性が高く、低コストでの集客効果が期待できます。とくにリピーターや既存顧客に紹介特典を設けることで、口コミで自然と集客ができる可能性があります。

信頼関係のある顧客による推薦は、新規顧客の獲得に大きな影響を与えるため、満足度の高いサービスの継続的な提供が鍵となります。

便利屋の開業に必要な資格

便利屋の開業には資格は必要なく、誰でも始めることができます。自分で事業を開始する際に、資格や資金がなくても始められる点は便利屋開業の大きな魅力のひとつです。

しかし、実施する業務内容によっては公的資格が必要になるため注意しましょう。

たとえば、家の掃除とあわせて不用品の回収やリサイクルを行った場合、廃棄品を扱うために「古物商」や「廃棄物処理」、送迎を目的とする場合は「普通自動車第二種運転免許」などの資格やタクシー事業の許可が必要になります。

古物商の申請について

古物とは、古物営業法第2条によると「一度使用された物品(中略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」を指します。

一度でも使用されたものが古物に該当するのは分かりやすいですが、新品の商品でも売買や譲渡が行われたものは、古物に該当します。「古物商」としての業務を継続的に行う場合は、古物商許可申請書類を提出してください。

出典:警視庁「古物商許可申請」

出典:警視庁「古物営業法の解説」

また、都道府県によっては鉄やアルミ、ステンレスなどの金属くずを回収、売買するためには、金属くず商の許可が必要な場合があるので注意が必要です。

| 金属くず商の許可が必要な都道府県 | |

|---|---|

| 北海道 | 北海道 |

| 関東 | 茨城県 |

| 中部 | 静岡県、長野県、福井県、岐阜県 |

| 近畿 | 滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |

| 中国 | 島根県、岡山県、広島県、山口県 |

| 四国 | 徳島県 |

金属くず商許可を得るためには、営業所の地域を管轄する警察署での許可が必要になります。届出をする際は、申請書類が必要になるため各警察署のホームページをご確認ください。

また、金属くず商は取得してから3年が経過すると効力を失ってしまうため、継続して事業を進める場合はつど更新が必要になります。

出典:大阪府警察「大阪府金属くず営業条例に関する申請書類」

廃棄物処理について

廃棄物処理に関しては厳しい取り決めがあり、不正処理は法律で禁じられています。無許可で処理してしまうと重い罰金が課されるため、必ず事前に確認することが大切です。

法人・工場・施設などのゴミを扱う場合は、「産業廃棄物収運搬業者」の許可を各都道府県知事から得なければなりません。また、家庭ゴミ清掃後の撤去・遺品整理などを行う場合は「一般廃棄物収集運搬業」の許可申請を市町村に行います。

出典:東京都環境局「産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請・届出等」

出典:足立区公式ホームページ「一般廃棄物処理業の許可について」

自動車免許について

掃除や買い物などを代行して行う場合は、自動車免許の資格があると便利です。サービス内容によってはバス・タクシーなどの運転が行える「普通自動車第二種運転免許」などの資格やタクシー事業の許可があるとよいでしょう。

出典:警視庁「大型二種・中型二種・普通二種免許試験(直接試験場で受験される方)」

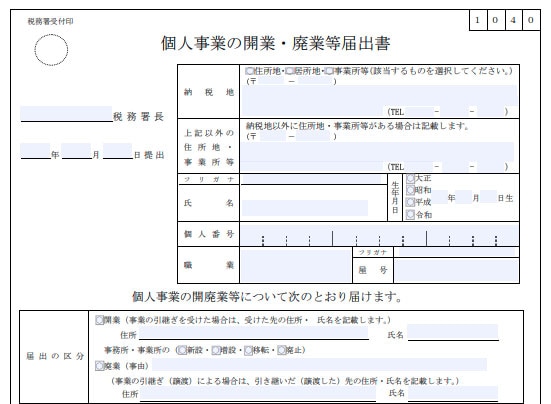

便利屋の開業に必要な届出とは

個人事業主として便利屋を開業するための必要な届出には、「開業届」があります。また、最大65万円の所得税の税額控除を受けるために、「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

それぞれの書類の提出目的や提出先、提出期限などを解説します。

開業届

開業届とは、個人が新たに事業を始める際に税務署へ提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」のことです。

出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

開業届の提出によって事業開始が正式に認められ、確定申告や税務上の管理が適切に行われます。

開業届の提出先など

- 提出先:事業所の所在地を管轄する税務署

- 提出期限:事業を開始した日から1ヶ月以内

- ペナルティ:提出が遅れても罰則はないが、開業日の証明ができないため、青色申告などに影響する場合がある

開業届に関する詳しい内容は、下記を参考にしてください。

【関連記事】

開業届とは? 個人事業主が知っておくべき基礎知識や提出するメリット・注意点について解説

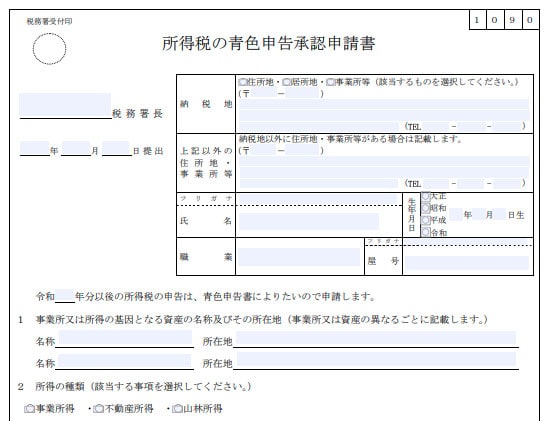

青色申告承認申請書

開業届と一緒に、「青色申告承認申請書」も提出しておきましょう。

個人事業主は2月16日から3月15日の平日に確定申告を行い、納税する必要があります。その際に、青色申告か白色申告のどちらかで申請を行いますが、青色申告を選択すれば大きな節税効果があります。この青色申告のために必要な届出が「青色申告承認申請書」です。

青色申告承認申請書の提出先など

- 提出先:事業所の所在地を管轄する税務署

- 提出期限:開業日から2ヶ月以内、もしくはその年の3月15日までに提出(開業が1月16日以降の場合)

- ペナルティ:提出が遅れると、その年の青色申告ができなくなり、白色申告になってしまう

出典:国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」

青色申告について、詳しい内容は下記をご覧ください。

【関連記事】

青色申告承認申請書とは?書き方やいつまでに提出すべきか詳しく解説します

青色申告とは?白色申告との違いや豊富なメリット、必要な準備・書類を解説

また、開業するために必要な情報は、「個人事業主として開業するには何が必要? 独立・起業時の手続きの流れや注意点を解説」を参照してください。

届出はどこで入手するの?

「開業届」と「青色申告承認申請書」は、以下の場所で入手できます。

開業に必要な書類の入手先

- 税務署の窓口および郵送

- 国税庁のウェブサイトからダウンロード

- e-Taxソフトでのオンライン作成

用紙に直接記入した書類は、税務署に直接および郵送で送付します。e-Taxソフトで作成した場合は、オンライン申請が可能です。

便利屋の開業に必要な費用は?

便利屋を開業するために、必ずしもオフィスは必要ではありません。持ち家でも賃貸でも、登記可能な物件であれば、新たにオフィスを借りる必要はなく、自宅兼事務所で事業を始めることができます。

そのためオフィスの費用はかけなくても済みますが、事業に必要な工具を一式揃えるのに数万〜10万円程度、移動に使う車両代として150万円程度は必要になるでしょう。

また、ほかにも便利屋を開業したことを周知するために、宣伝広告費として数万円が必要です。ホームページの開設などもきちんとした会社に頼むのであれば、数十万円ほどかかります。

きちんと整備した状態で始めるには、200万円以上があれば安心できるでしょう。

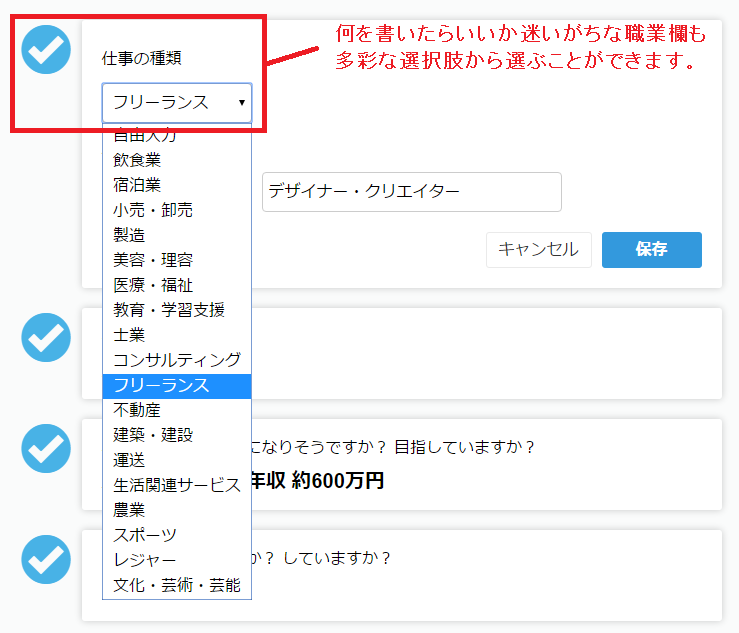

freee開業なら、税務署に行かずに開業届をかんたんに作成

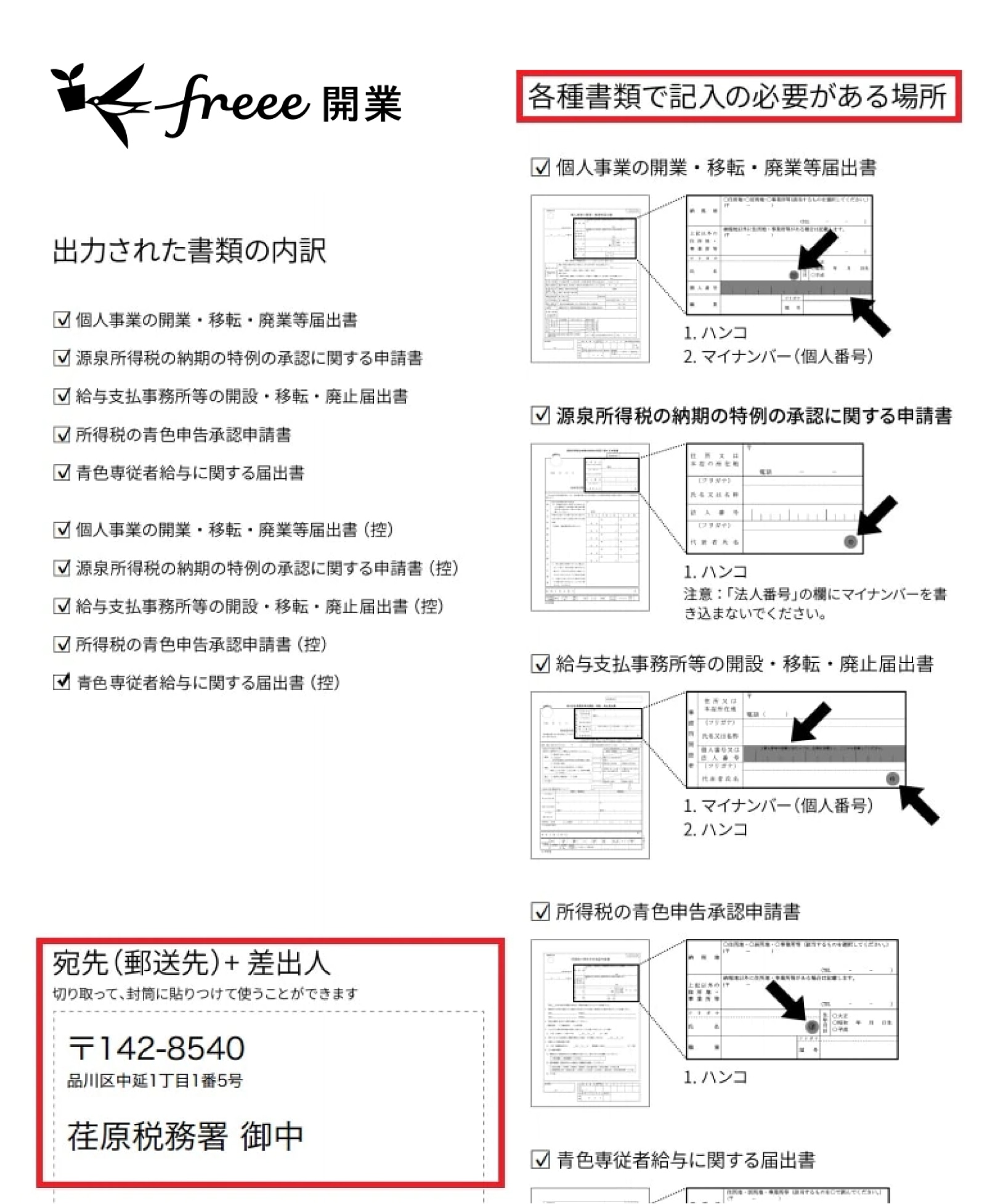

「freee開業」を使用すれば、画面の内容に沿って簡単な質問に答えていくだけで、以下の書類を自動作成することができます。

- 開業・廃業等届出書(開業届け)

- 青色申告承認申請書(青色申告を行う場合)

- 青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を支払うか、家族への給与を経費にする場合)

- 給与支払事務所等の開設届出(給与を支払う場合)

- 源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書(給与を支払う場合)

ステップに沿って必要事項を記入!

freee開業は、準備・作成・提出の3ステップで完結します。

簡単な質問に答えるだけで、必要な書類を自動的に選択して作成してくれます。一度入力すれば転記されるので、書類ごとに同じ内容を何度も入力する必要もありません。

何を書いたらいいか迷いがちな項目(例えば、職業・仕事の種類)も、多彩なプルダウンメニューから選ぶだけと簡単です。

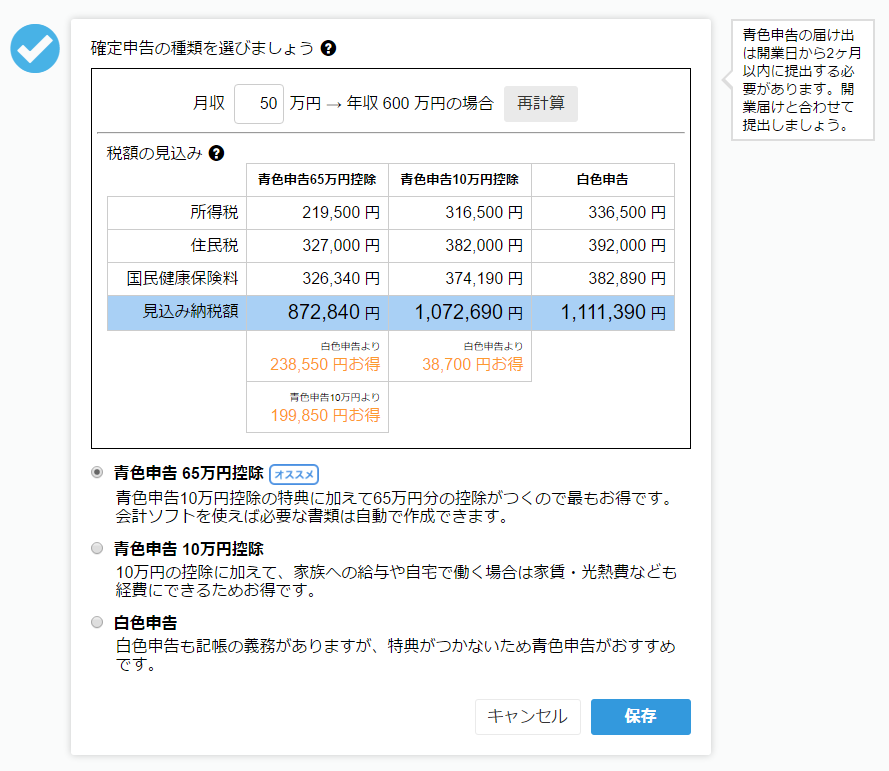

また、事業の売上や内容から青色申告、白色申告それぞれの見込み納税額(所得税・住民税・健康保険料の合計)を簡単にシミュレーションできるので、自分にあった申告方法を選べるのも魅力です。

「書類を確認する」ボタンを押すと、あなたに必要な書類が控えも含めて自動でPDFに出力されます。その際、1ページ目には提出先の税務署への宛名も記載されていますので、切り取って封筒に貼りつければすぐに郵送することができます。

開業届などの各種届出が完了したら、確定申告に向けた準備をする必要があります。

少しでも時間と費用を節約するために、freee開業をぜひご活用ください。

まとめ

便利屋は高齢者や共働き家庭の増加に伴い、サービスへの需要はますます高まっています。開業方法には、独立とフランチャイズの利用という2つの選択肢があるため、それぞれのメリットとデメリットを考慮しましょう。

開業の際には事業計画をしっかりと作成し、必要な資金の調達が必要です。さまざまな資金調達先があるため、自己資金を活用しつつ支援を活用してください。

また、開業届や青色申告承認申請書などの届出が必要なケースもあるので、期限までの届出を心がけてください。

確定申告をかんたんに終わらせる方法

確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。

ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。また、所得額や控除額の計算は自動で行ってくれるため、計算・入力ミスの削減できるでしょう。

ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!

確定申告を行うためには、1年間のお金にまつわる取引を正しく記帳しなければなりません。自身で1つずつ手作業で記録していくには手間がかかります。

freee会計では、銀行口座やクレジットカードの同期が可能で、利用した内容が自動で入力されていきます。

日付や金額を自動入力するだけでなく、勘定科目も予測して入力してくれるため、日々の記帳がほぼ自動化でき、工数削減につながります。

2.現金取引の入力もカンタン!

会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。

freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿付けが可能です。

自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、会計処理の経験がない人でも正確に記帳ができます。

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになるので、わからないことがあったらすぐに相談できます。また、オプションサービスには電話相談もあるので、直接相談できるのもメリットの1つです。

freee会計の価格・プランについてはこちらをご覧ください。

3.〇✕形式の質問に答えるだけで各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。

4.確定申告書を自動作成!

freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

また、freee会計はe-Tax(電子申告)にも対応しています。e-Taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

e-Tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

freee会計を使うとどれくらいお得?

freee会計には、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。

税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。

余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。

よくある質問

便利屋を開業するにはどうすればいい?

便利屋を開業するためには、提供するサービスの内容を考え、目標や運営方針を含む事業計画を作成して必要な資金を調達します。開業して集客活動を行い、見込み客への事業アピールが必要です。

便利屋の開業手順を詳しく知りたい方は「便利屋の開業までの流れ」をご覧ください。

便利屋を開業するには届出が必要?

便利屋を開業するには、まず税務署に「開業届」を提出して個人事業主としての登録が必要です。次に、青色申告を希望する場合は「青色申告承認申請書」も提出すると税制上のメリットが得られる場合があります。

開業に必要な届出について詳しく知りたい方は「便利屋の開業に必要な届出とは」をご覧ください。

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。