原本とは、文書の一定の内容について表示するために、最初に作成された「もとの文書」のことです。コピーされたものではない、オリジナルの文書そのものが原本とみなされます。

本記事では、謄本や抄本との違いをはじめ、原本が必要となるケース、原本が提出できない場合の対処法などをわかりやすく解説します。

目次

原本とは

原本とは、文書の作成者が一定の内容を表示するために、最初に作成した文書のことです。つまり、コピーされたものではないオリジナルの文書そのものが原本となります。

なお、原本は必ずしもひとつとは限りません。たとえば、契約書は当事者それぞれが保有する必要があるため、人数分の原本を作成する可能性があります。この場合は、作成した契約書すべてが原本です。

電子データの原本とは

契約書などの文書は、電子データでの作成も可能です。電子データにおいては、電子署名やタイムスタンプが付いた文書を原本として扱います。

ただし、電子データはコンピューター上で全く同じ文書を複製できるため、電子データの原本と写しを厳密に区別するのは容易ではありません。そのため、電子署名やタイムスタンプを付けることによって、原本の改ざんを防止しています。

【関連記事】

電子契約とは?仕組み・やり方・関連する法律などわかりやすく解説

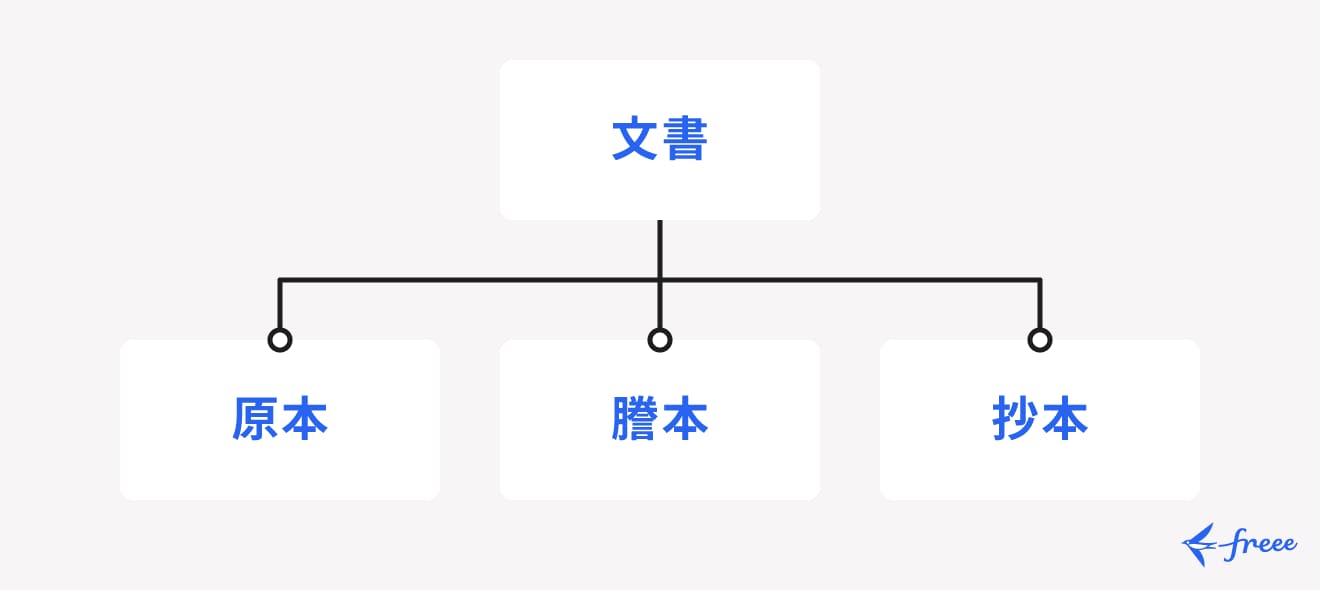

原本と謄本、抄本の違い

文書には原本以外にも、謄本(とうほん)と抄本(しょうほん)と呼ばれるものがあります。

どちらも原本をベースに作成されるため、ある文書において「謄本や抄本は存在しないが原本はある」というケースは考えられます。一方で、原本の紛失や破棄などの理由以外に、「原本は存在しないが謄本や抄本はある」といったケースは存在しません。

謄本とは

謄本とは、原本に基づいて作成される文書で、原本の内容を全部写し取ったものです。謄本は、「正本」「認証のある謄本」「写し」の3つに分けられます。

正本

正本とは、権限のある人が原本に基づいて作成する謄本のことです。原本と同一の効力を持ちます。たとえば、原本を一定の場所に保管したうえで、別の場所で正式な文書として使いたい場合に正本が作成されます。

正本が作成される主な文書として挙げられるのは、判決書や公正証書などです。判決書の場合、原本は裁判所で保管されているため、強制執行の申立ての際には民事執行法に基づいて正本が作成されます。

出典:e-Gov法令検索「民事執行法 第二十五条」

公正証書の場合、原本は公証役場で保管されているため、当事者は必要に応じて正本の交付を受けられます。遺言執行の際は、公正証書遺言の正本に基づいて手続きを進めるのが原則です。

なお、公正証書は正本とは別に謄本を受け取ることもできます。しかし、金融機関や行政機関に対して提出もしくは提示する際は、謄本ではなく正本を使用しなければなりません。

また、正本とは別に「副本」と呼ばれる文書があります。副本は、一般的に「正本の写し」として用いられていますが、単に「正本」「副本」と呼び分けているだけで、すべてが「正本の写し」というわけではありません。

たとえば、公的機関に提出した文書に関して当該機関が持つ文書は正本、送達されたものは副本と呼ばれています。どちらも「原本の写し」を示す同一の文書です。

認証のある謄本

認証のある謄本とは、謄本のうち、権限のある人が原本の内容と同一だと認証をした文書のことです。

たとえば、公文書を除く私文書の謄本について、公証人が原本と対照して一致することを証明した文書を「認証のある謄本」と呼びます。

写し

写しは原本の全ての内容をコピーした文書のことで、謄本の一種です。写しは、公証人などの認証を受けずに原本を写し取った場合の文書を表すことが一般的であるため、このようなケースでは「認証のない謄本」といえます。

謄本のなかでよく用いられるのが、戸籍謄本です。戸籍謄本とは、正式名称を戸籍全部事項証明書といい、戸籍簿に記載されている全員の身分事項を証明する書類を指します。原本の戸籍簿は、市区町村役場に保管されています。そのため、一般住民が交付を受ける戸籍謄本は、戸籍簿の写しに該当します。

また、戸籍謄本同様によく用いられる「住民票の写し」は、住民票原本に記載されている事項をコピーしたものです。住民票の原本は市役所や区役所で管理され持ち出せないため、必要に応じて住民票の写しを発行します。

抄本とは

抄本とは原本に基づいて作成し、原本の一部と同一の内容を写し取った文書のことです。謄本が原本の全部を写したものであるため、謄本と抄本の明確な違いは、原本を写し取る範囲となります。

抄本のなかでよく用いられるのが、戸籍抄本です。戸籍抄本は正式名称を「戸籍個人事項証明書」といい、戸籍簿に記載されている人のうち一部の人の身分事項を証明する書類を指します。

戸籍抄本が必要となる場面は、個人の事項のみを証明したい場合が挙げられます。とはいえ、戸籍抄本の記載事項はすべて戸籍謄本に記載されているため、戸籍抄本の代わりに戸籍謄本を提出するほうが一般的です。

原本が必要となる事例

原本が必要となるケースとして、以下の事例が挙げられます。

- 不動産売却

- 融資の審査

- 相続手続き

不動産売却

不動産売却で特に必要となるのが、登記識別情報通知の原本です。

登記識別情報とは、不動産の登記名義人が本人であることを公的に証明する情報を指します。登記識別情報を記載した登記識別情報通知は不動産の登記手続きをおこなう際に必要な公的文書で、不動産の売買時に売主から買主へ原本を交付します。

また、不動産の売買契約書に実印を押す場合は、印鑑登録証明書の原本の提出も必要です。

融資の審査

金融機関で融資を申し込む際は、契約書に実印を押すことが一般的です。実印が契約者本人のものであるかどうかを確認するために、印鑑登録証明書の原本の提出が求められます。

また、収入状況についての審査を理由に、確定申告書や課税証明書の提示を求められる場合があります。その際は、確定申告書は写しを提出、課税証明書は自治体の窓口で交付された原本を提出してください。

相続手続き

金融機関や法務局で相続手続きを行う際は、相続の内容を証明する書類の提出が必要です。遺産分割をする場合は遺産分割協議書と印鑑登録証明書の原本、遺言書に基づいて相続をする場合は、遺言書の原本を用意しなければなりません。

また、公正証書遺言と法務局で保管している自筆証書遺言以外の遺言書では、家庭裁判所が検認手続きを終えたことを証明する検認済証明書の原本の提出も必要となります。

原本を提出できない場合の対処法

本来は原本の提出が必要であるものの、なにかしらの理由で原本を提出できないときは、原本の代わりに、原本証明付写しを提出する場合があります。たとえば、行政機関への申請時に定款を提出する際は、定款の原本そのものは会社で保管しなければいけないため、このケースに該当します。

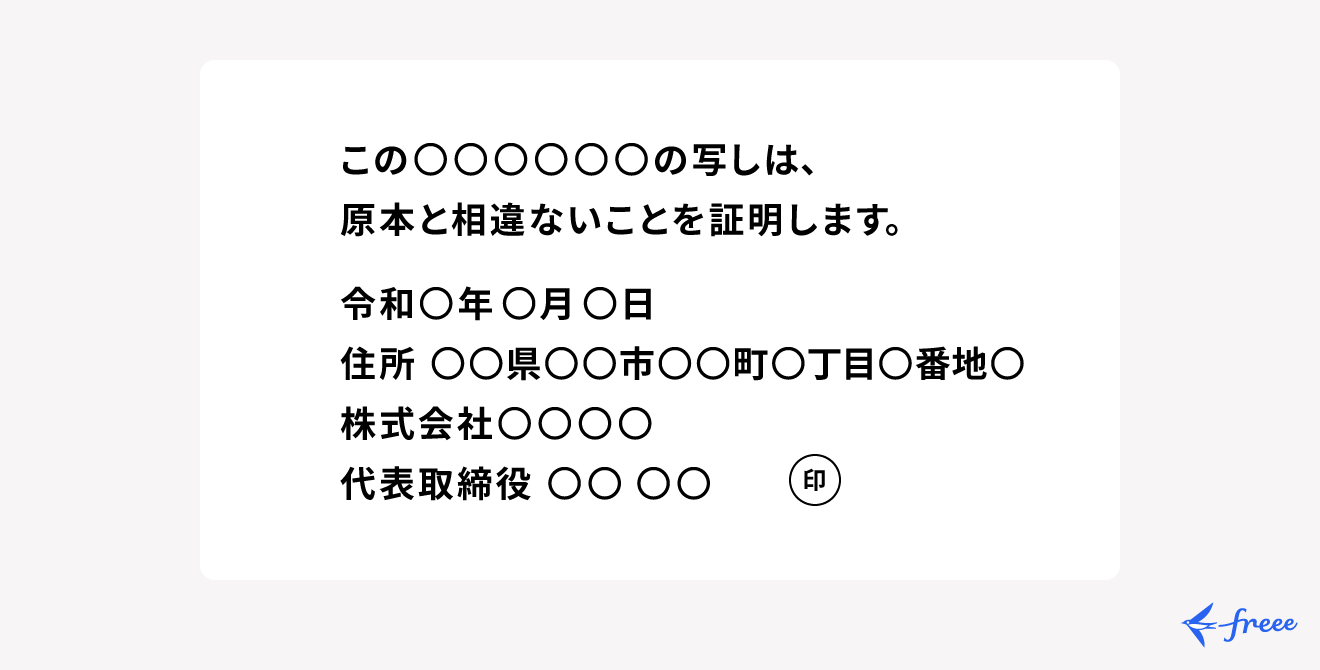

なお、原本証明とは、写しの内容が原本と変わらないことを証明するための文書のことです。基本的に、原本の作成者が原本証明も作成します。

原本証明の記載例は、以下のとおりです。特に決まった文言があるわけではないため、原本と同じ内容である旨が伝われば問題ありません。

まとめ

原本は、コピーされたものではないオリジナルの文書そのものを指します。一方、原本の内容を全部写し取ったものが「謄本」、一部分のみを写し取ったものが「抄本」です。それぞれの意味を正しく理解して、状況に応じて適切な文書を用意してください。

原本の提出が必要にもかかわらず、なにかしらの理由で原本が提出できないときは、原本の代わりに、原本証明付写しを提出することがあります。その際は、原本と同じ内容である旨を記した原本証明を原本の作成者に依頼しましょう。

契約にまつわる業務を簡単にする方法

契約書の作成や押印、管理など、契約にまつわる作業は多岐に渡ります。リモートワークが普及した近年、コミュニケーションを取りづらくなってしまい、契約締結までに時間がかかってしまう場合や、押印のためだけに出社しなければいけない...なんてケースも少なくありません。

そんな契約まわりの業務を効率化させたい方には電子契約サービス「freeeサイン」がおすすめです。

freeeサインはインターネット環境さえあれば、PCやスマホで契約書作成から締結まで、契約にまつわる一連の業務を完結できます。さらに、過去の契約書類はクラウド上で保存できるので、紛失や破損の心配も解消します。

契約周りのさまざまな業務をクラウド上で完結!

契約書を簡単に作成!

契約によって書式が異なるので、一から作成すると工数がかかってしまいます。 freeeサインでは、テンプレートを登録し、必要な項目を入力フォームへ入力するだけで簡単に契約書を作成できます。

社内の承認作業がリモートで完了!

freeeサインでは、契約書の作成依頼から承認にいたるまでのコミュニケーションもオンラインで管理・完結。ワークフロー機能は承認者の設定が可能なので、既存の承認フローをそのまま電子化することができます。

文書に応じて電子サイン・電子署名の使い分けが可能!

電子契約サービスの中には、どんな文書であっても1通送信する度に100~200円程度の従量課金が発生するものも少なくありません。freeeサインでは、従量課金のない「電子サイン」と従量課金のある「電子署名」のどちらを利用するかを、文書の送信時に選択できます。

重要な契約書や、後に争いが生じる可能性が高い文書には「電子署名」を利用して、より強固な証跡を残し、それ以外の多くの文書には「電子サイン」を利用するといった使い分けができるので、コスト削減につながります。

電子契約で契約書作成にかかる手間・コストを削減

電子契約にすると押印や郵送、契約管理台帳へのデータ入力の必要がなく、契約に関わる手間が大幅に削減されます。さらに、オンライン上での契約締結は印紙税法基本通達第44条の「課税文書の作成」に該当しないため、収入印紙も不要です。

電子契約で完結することで、郵送する切手代や紙代、インク代なども不要となり、コストカットにつながります。

過去の契約書もクラウド上で保存してペーパーレス化

紙ベースで契約書類を作成すると、紛失や破損の恐れがあります。また、管理するための物理的なスペースを確保しなくてはなりません。また、電子帳簿保存法の改正でPDFでの保管にも制約が発生します。

freeeサインでは、過去の契約書もPDF化してタイムスタンプ付きで保存ができるので、今まで紙やPDFで保存していた契約書も一緒にクラウド上で管理することができます。クラウド上で管理することで紛失や破損の恐れも解消され、社内間での共有も楽になります。

気になる方は、無料登録でも書類の作成や電子締結ができる「freeeサイン」をぜひお試しください。

よくある質問

原本とは?

原本とは、一定の内容を表示するために最初に作成する「もとの文書」をいいます。簡単に言えば、コピーされたものではないオリジナルの文書そのものが原本です。

詳しくは、記事内「原本とは」をご覧ください。

「住民票の写し」は「住民票」と違う?

「住民票の写し」は、「住民票」原本に記載されている事項をコピーしたものであるため、「住民票」とは異なります。住民票の原本は市役所や区役所で管理されていて持ち出せません。必要に応じて、住民票の写しを発行してもらいます。

記事内の「原本とは」で詳しく解説しているのでご覧ください。

正本と副本の違いは?

正本と副本はいずれも「原本の写し」のことを示しますが、実務上は正本が原本に基づいて作成する謄本、副本は「正本の写し」として用いられるのが一般的です。

詳しくは、記事内の「原本とは」で詳しく解説しています。