ふるさと納税を行うと、その寄附金額に応じて確定申告の際に控除が受けられることをご存じでしょうか?

ふるさと納税のしくみやメリット、また個人事業主がふるさと納税をした際の、青色申告における控除額の計算方法をご紹介します。

2025年提出(令和6年分)の確定申告アップデート情報

所得税の確定申告期間:2025年2月17日(月)〜2025年3月17日(月)

消費税の確定申告期間:2025年1月1日(水)〜2025年3月31日(月)

※ 贈与税の申告・納税期間:2025年2月3日(月)〜2025年3月17日(月)

<2025年(令和6年分)の確定申告のポイント>

- マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、スマホ用電子証明書の利用で申告書の作成・e-Tax送信が可能になります。

- マイナポータルと連携すると、所得税確定申告の手続において、マイナポータル経由で控除証明書等のデータを一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力できます。

詳しくは国税庁ホームページ「令和6年分 確定申告特集」をご参照ください。

目次

freee会計で電子申告をカンタンに!

freee会計は〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポート!口座とのデータ連携によって転記作業も不要になり、入力ミスも大幅に削減します。

ふるさと納税の基礎知識

ふるさと納税は、「納税」といっても税を納めるわけではありません。全国の都道府県や市区町村に一定額寄附することで、寄附金額に応じた所得税の還付や住民税の税額が控除されるしくみのことです。

過疎化が深刻な自治体に向けた改革のひとつとして、2008年から始まりました。個人事業主でもサラリーマンでも受けられる控除として、多くの人に注目され、利用されています。

ふるさと納税の特徴

では、ふるさと納税というのは具体的にどのようなものなのでしょうか?

・寄附したい自治体を自由に選べる

「ふるさと」という言葉から、自分の生まれ育った地域やゆかりのある地域を選ばないといけないと思われがちですが、そんなことはありません。全国どこでも、自分が好きな自治体を選択でき、複数選ぶことも可能です。生まれ故郷を選んでもいいですし、それ以外に応援したい地域などからも自由に選んでください。

・寄附金の使い道を指定できる

ふるさと納税をする際、どのような目的に使用してほしいかを指定することができます。教育や文化に関する事業や産業に関する事業、保険や医療、福祉に関する事業など、自治体ごとにいくつか寄附を募っている項目があり、自分が支援したい事業を選べます。何に使われるかわからないという不安がありません。

ふるさと納税のメリット

ふるさと納税には、寄附をすることによっていくつかのメリットがあります。

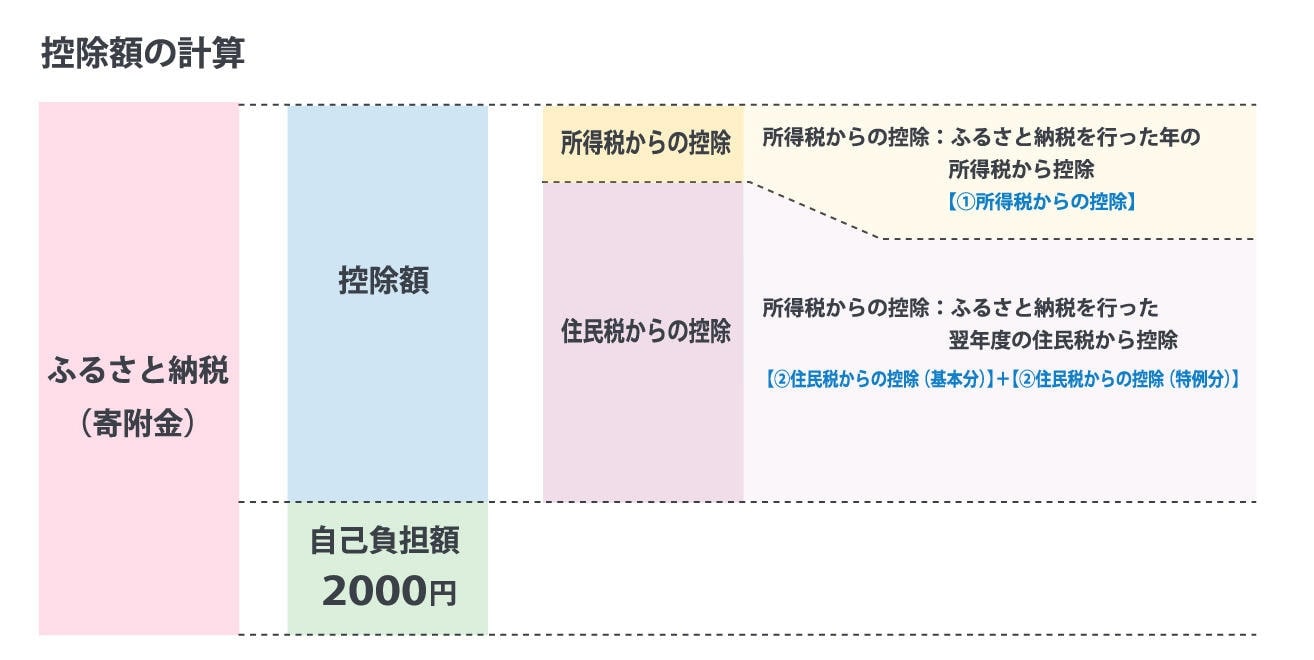

・税金の控除が受けられる

2,000円以上ふるさと納税を行うと、その金額に応じた税金の控除を受けることができます。寄附として支払った金額の大部分が、所得税と住民税から差し引いてもらえると考えるとわかりやすいかもしれません。ただし、限度額もありますので、のちほど紹介する計算式で確認しておきましょう。

・寄附した地域からお礼の品がもらえる

ふるさと納税の人気の理由のひとつに、寄附金額に応じて地域の特産品や加工品といったものがもらえるというのがあります。そのため、お礼の品から寄附する自治体を選んでいる人も多いようです。

ふるさと納税の申込みの方法

実際にふるさと納税はどのような手順で行うのでしょうか。

1. ふるさと納税を行いたい自治体を選ぶ

応援したい地域、お礼としてもらえる特産品、寄附の使い道などから自由に選んでください。

2. 選んだ自治体のふるさと納税申込みフォームに入力して送信

各自治体のホームページには、ふるさと納税の申込みフォームがあるはずです。そこから申込みを行いましょう。

3. 指定された納付方法で寄附金の納付を行う

自治体によって納付方法が異なるので、指定された方法で納付します。

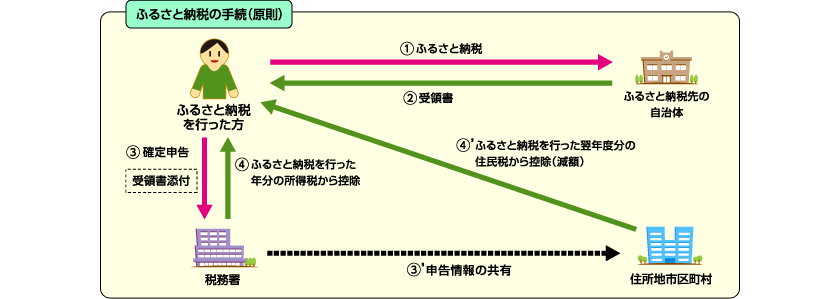

引用元:総務省

全国のふるさと納税情報を網羅する便利なサイトもありますので、どの自治体に寄附するかを検討したいときなどは、こういったサイトを利用してみてはいかがでしょうか。申込みも簡単にできるようになっています。

寄附金の納付が完了し、自治体がその確認を終えると、以下のようなものが送られてきます。

・お礼の品

寄附金額によって、予め決められたお礼の品が送付されます。発送時期を確認しておくと良いでしょう。

・寄附金受領証明書

寄附をした自治体から「寄附金受領証明書」が送られます。この証明書は確定申告の際に必要となりますので、必ず取っておきましょう。送られてこない場合は、自治体に確認してみてください。

個人事業主のふるさと納税の計算

ふるさと納税での寄附金額によって、所得税の還付金額や住民税の控除額が決定します。個人事業主がふるさと納税を行った場合も、白色申告か青色申告で申告する必要があります。計算式は所得税と住民税で異なりますので、注意しましょう。

| 課税される所得金額 | 税率 | 免除額 |

| 195万円以下 | 5% | 0円 |

| 195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |

| 330万円超695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |

| 695万円超900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |

| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |

| 1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |

| 4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |

<住民税の控除額の計算式>

基本控除額+特例控除額(AまたはB)

・基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%

・特例控除額(A)=(寄附金額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

・特例控除額(B)=住民税所得割額×20%

※(A)で計算した金額が住民税所得割額の20%を超える場合に、(B)の計算式になります。

寄附金控除の対象となる金額は、所得税は総所得の40%まで、住民税は30%までです。また、控除される金額は、収入や家族構成に応じて上限もあります。

所得税・住民税の控除額シミュレーション

それでは具体的に、控除額の計算シミュレーションをしてみましょう。

所得税率が10%の人が10,000円のふるさと納税を行った場合、所得税と住民税の控除額は下記のようになります。

<所得税控除額>

(10,000円-2,000円)×10%=800円

<住民税控除額>

基本控除:(10,000円-2,000円)×10%=800円

特例控除(A):(10,000円-2,000円)×(100%-10%(基本分)-10%)=6,400円

※特例控除(B)の計算で算出された金額が6,400円を下回ったことを前提に

つまり、10,000円のふるさと納税で、

所得税の所得控除:800円

住民税の税額控除:800円+6,400円=7,200円

が控除対象額となります。

ふるさと納税の青色申告時の記入方法

青色申告をする際は、ふるさと納税を行ったあとに送られてくる「寄附金受領証明書」を基に、確定申告書の寄附金控除の欄に金額を記入します。

記入するのは、「寄附金額-2,000円」または、「所得金額の合計×40%」のいずれか少ないほうの金額となります。また、ふるさと納税以外にも寄附を行っている場合には、それらも合算する必要があります。

確定申告をかんたんに終わらせる方法

確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。

ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。また、所得額や控除額の計算は自動で行ってくれるため、計算・入力ミスの削減できるでしょう。

ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!

確定申告を行うためには、1年間のお金にまつわる取引を正しく記帳しなければなりません。自身で1つずつ手作業で記録していくには手間がかかります。

freee会計では、銀行口座やクレジットカードの同期が可能で、利用した内容が自動で入力されていきます。

日付や金額を自動入力するだけでなく、勘定科目も予測して入力してくれるため、日々の記帳がほぼ自動化でき、工数削減につながります。

2.現金取引の入力もカンタン!

会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。

freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿付けが可能です。

自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、会計処理の経験がない人でも正確に記帳ができます。

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになるので、わからないことがあったらすぐに相談できます。また、オプションサービスには電話相談もあるので、直接相談できるのもメリットの1つです。

freee会計の価格・プランについてはこちらをご覧ください。

3.〇✕形式の質問に答えるだけで各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。

4.確定申告書を自動作成!

freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

また、freee会計はe-Tax(電子申告)にも対応しています。e-Taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

e-Tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

freee会計を使うとどれくらいお得?

freee会計には、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。

税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。

余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。

まとめ

ふるさと納税は2,000円の自己負担は必要ですが、寄附した額の一部は所得税や住民税から控除される上、寄附金額に応じてお礼の品をもらえるのが魅力です。地域活性化のお手伝いをしつつ、メリットもあるのはうれしいですね。控除額には上限がありますので、自分の限度額と照らし合わせながら利用してみてください。

よくある質問

個人事業主がふるさと納税をするメリットとデメリットは?

メリットは「税金の控除が受けられる」ことと「寄附した地域からお礼の品がもらえる」ことです。反対にデメリットは「控除を受けるためには確定申告をする手間が増える」ことです。詳しくはこちらで解説しています。

ワンストップ特例制度とは?

ふるさと納税により寄付金控除を受ける場合には、原則として確定申告が必要です。しかし、条件さえ満たせば確定申告なしで税額控除が受けられる制度が「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。詳しくはこちらで解説しています。