監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

自計化とは、日々の経理処理を税理士に依頼せず、自社で実施することです。自計化すれば、税理士報酬の削減につながるほか、リアルタイムで財務・経営状況をチェックできるようになり、資金繰りにも役立ちます。

本記事では、自計化について解説し、自計化のメリットやデメリット、導入すべきかを見極めるためのポイントも紹介します。

「会計業務を自力で遂行したい」とお考えの経営者や、「会計業務に従事しているものの、自計化という単語の意味を理解できていない」とお悩みの人は、ぜひ参考にしてください。

目次

はじめての経理はfreee会計で簡単・安心・確実に

経理未経験でも、freee会計で帳簿や決算書を作成できます。銀行口座と同期すると、複雑な仕訳を自動化したり、日々の記帳を行うと、1クリックで決算書を作成できたり、初心者の方でも安心して進められます。

自計化とは

自計化とは、日々の経理処理を税理士に依頼せず、自社で実施することです。必要に応じて税理士から記帳指導を受けながら、領収書・請求書・伝票類の整理や記帳などを自社内で行います。

なお、税務は単純な計算作業ではなく、税法への理解や企業法務の観点が必要なため、日々の経理処理は社内で実施(自計化)しても、決算・申告に関しては税理士に任せるケースが多い傾向にあります。

不明な点がある場合は、社内で判断するのではなく、税理士への依頼が必要です。

【関連記事】

法人決算は自分でできる?税理士なしでの流れや必要書類について解説

自計化のメリット

自計化すると、税理士報酬の削減につながり、財務・経営状況の把握や資金繰りにも役立ちます。以下で、メリットを詳しく解説します。

自計化のメリット

- 業務の一部を自社で実施するため、税理士報酬を削減できる

- 税理士から報告を受けなくても、財務・経営状況をチェックできる

- 資金繰りの判断が行いやすくなる

業務の一部を自社で実施するため、税理士報酬を削減できる

税理士に依頼する作業量が増えるほど、支払う税理士報酬は高額になります。

自計化し、会計ソフトを用いた仕訳入力や帳簿の作成など税理士に依頼していた業務の一部を自社で実施すれば、税理士による「記帳代行」の工数を減らし、手数料を削減できます。

ただし、自計化によってどの程度費用を削減できるかは依頼する税理士事務所によって異なるため、各事務所の公式サイトなどで確認しましょう。

法人におすすめの会計ソフトを詳しく知りたい場合は、別記事「法人におすすめの会計ソフトは?機能や導入するメリット・デメリットを解説」をあわせてご確認ください。

税理士から報告を受けなくても、財務・経営状況をチェックできる

記帳や仕訳などの経理処理を税理士に依頼する場合、帳簿や各種証憑などを預けてから入力されたデータに基づく試算表をもって報告を受けるまで、一定期間待つ必要があります。

対して自計化すれば、税理士からの報告を待たなくても、会計ソフトに打ち込んだデータを参照してリアルタイムで財務・経営状況をチェックできます。

資金繰りの判断が行いやすくなる

自計化によって財務・経営状況をリアルタイムで把握することで、データをもとに今後の見通しを立てやすくなり、資金調達や設備投資など資金繰りにまつわる判断も行いやすくなります。

なお、資金繰りとは、資金の流れ(何月何日にどこから何円入金され、何月何日にどこに何円支払うのか)を管理することです。資金繰りが悪化すると、給与の支払いや取引先への支払いに必要な資金が不足し、帳簿上では黒字でも倒産する可能性があります。

自計化のデメリット

自計化には、財務・経営状況のタイムリーな把握をはじめとしたメリットがある一方、以下のようなデメリットもあります。

自計化のデメリット

- 業務量の増加によって担当者の負担が大きくなる

- 会計ソフトの導入などにコストがかかる

- スキルや知識を習得するために時間・労力がかかる

業務量の増加によって担当者の負担が大きくなる

仕訳や記帳など日々の経理処理を社内で行うとなると、これらの業務を担う経理部門や経営者などの業務量が増え、負担が大きくなる懸念があります。

業務量によっては、既存の体制では自計化が実現できず、経理処理を担う人員を新たに確保しなければならないケースも考えられます。

会計ソフトの導入などにコストがかかる

自計化に際しては、正しく効率的に経理処理を行うための会計ソフトの導入、人員の確保などにコストがかかります。

記帳代行の工数削減によって税理士報酬を抑えられる一方で、イニシャルコスト、ランニングコストがそれぞれ発生することを認識しておく必要があります。

スキルや知識を習得するために時間・労力がかかる

仕訳や記帳を行うにあたっては、会計の専門知識やスキルが求められます。これまで経理処理に携わっていなかった人員に業務を任せる場合、税理士による記帳指導などを通じて知識やスキルを身につけるのに時間と労力を要することが、自計化のデメリットの一つです。

また自計化に伴って会計ソフトを導入した場合、会計ソフトの操作に慣れてスムーズに業務が行えるようになるまでにも、一定の時間がかかると想定しておく必要があります。

自計化すべきかを見極めるためのポイント

自計化を実施すべきかを見極めるためには、上述のメリット・デメリットを比較し、自計化するメリットがデメリットを上回るかをチェックしましょう。

自計化にかかる労力や時間をふまえた上で、「財務・経営状況の把握」や「タイムリーでより良い経営判断」など得られるものが大きいと考えられる場合、また自計化に際して発生するコストと削減できる税理士報酬を比べてコストメリットがある場合などは、自計化が有効な選択肢であると言えます。

人員の確保をはじめ、デメリットへの懸念が大きい場合は、無理に自計化せず、税理士や経理代行サービス事業者へのアウトソーシングを検討すべきでしょう。

中でも「会計の知識を有する人員が社内にいるか」は、採用や育成に多くの時間・労力・コストがかかることをふまえ、重要な判断材料となります。

経理代行サービスについて詳しく知りたい場合は、別記事「経理代行とは?経理業務をアウトソーシングするメリット・デメリットを解説」をあわせてご確認ください。

まとめ

自計化とは、日々の経理処理(領収書・請求書・伝票類の整理や記帳など)を税理士に依頼せず、自社で実施することです。メリットとしては、税理士報酬を削減できること、リアルタイムで財務・経営状況や資金繰りの状態をチェックでき、経営判断に役立てられることが挙げられます。

一方で、経理処理を担当する人員の確保や会計ソフトの導入が必要なこと、専門知識やスキルの習得に時間・労力がかかる場合があることなど、自計化にはデメリットもあります。

自社の状況に照らしてメリットとデメリットを比較し、自計化すべきかを検討してみてください。

経理の自動化で、業務時間を1/2以下に!日々の業務をもっとラクにする方法

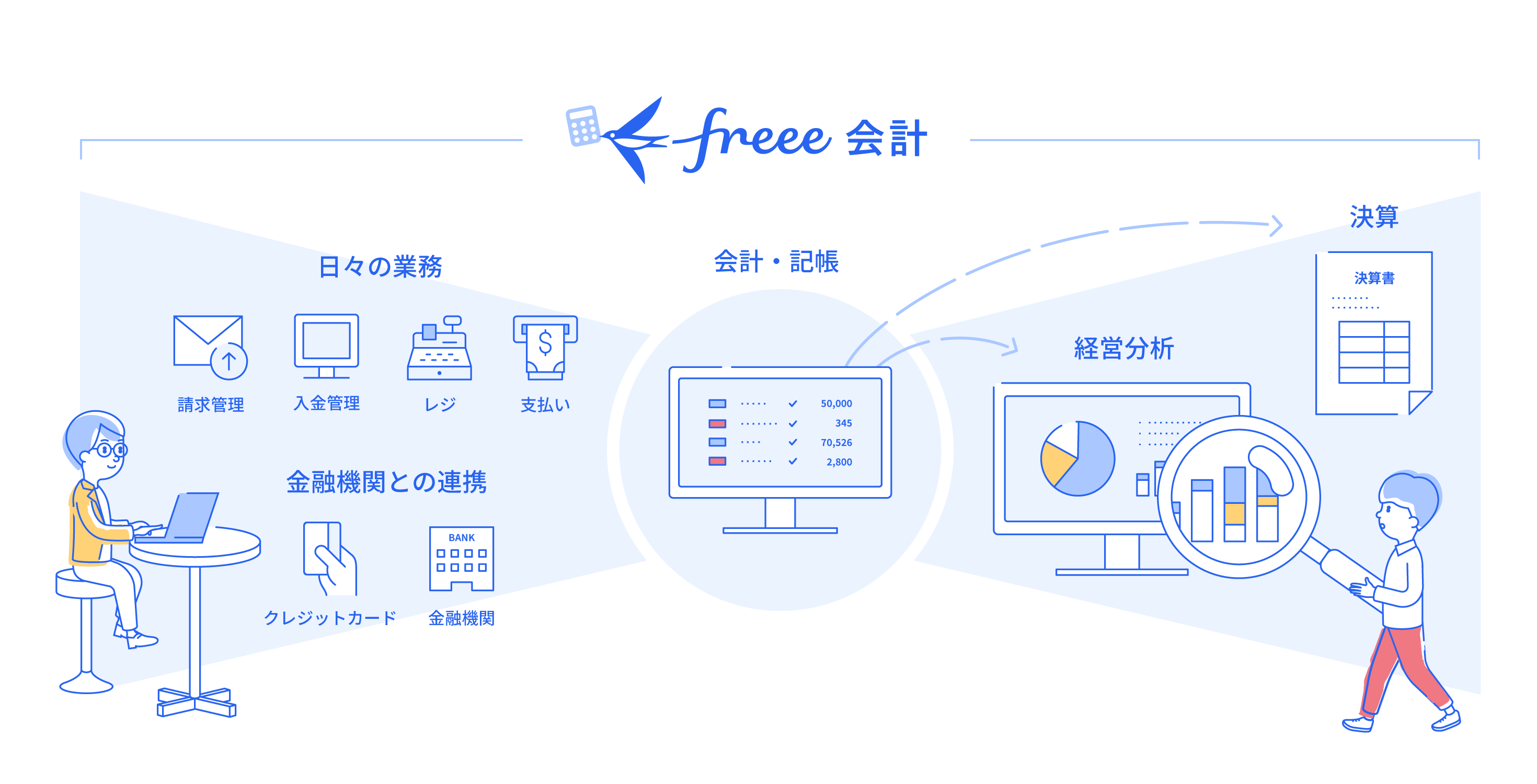

経理業務は日々の入出金管理のほか、請求書や領収書の作成・保存、仕訳作成まで多岐にわたります。

シェアNo.1のクラウド会計ソフト*1「freee会計」は、面倒な入力作業や仕訳を自動化し、見積書や請求書も簡単に作成できるため、経理業務にかかる時間を半分以下*2に削減できます。また、一度の入力で複数の業務が完了するため、重複作業や転記作業はほぼ発生しません。

※1リードプラス「キーワードからひも解く業界分析シリーズ:クラウド会計ソフト編」(2022年8月)

※2 自社調べ。回答数1097法人。業務時間が1/2以上削減された法人数

数ある会計ソフトの中でも、freee会計が選ばれる理由は大きく3つ。

- AI-OCR機能で自動入力・自動仕訳

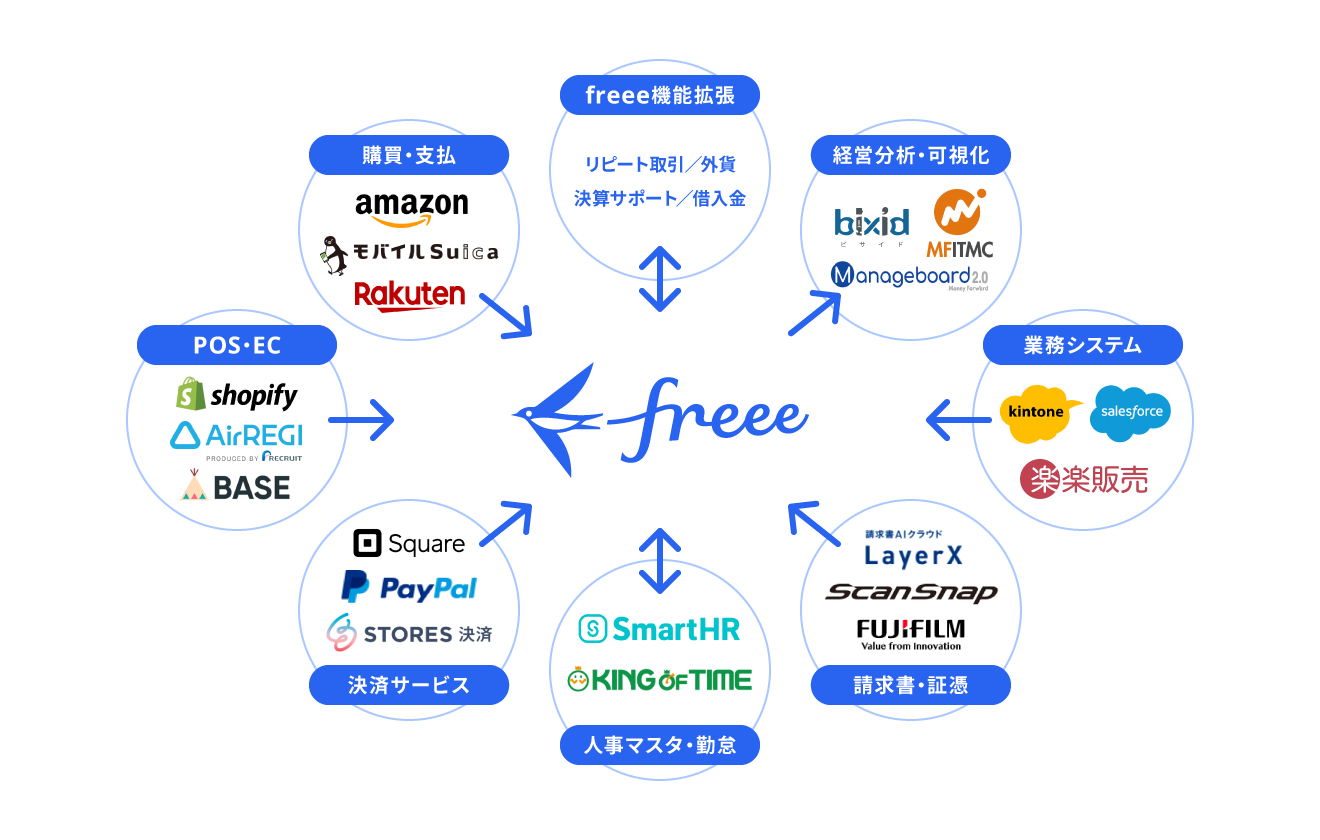

- 全国ほぼすべての銀行・160以上の外部サービスと連携

- 決算業務は正しく、確実に対応できる

それぞれの特徴についてご紹介していきます。

AI-OCR機能で自動入力・自動仕訳

領収書・受取請求書などをスマホのカメラで撮影しfreee会計に取り込めば、読み取り機能(OCR機能)が取引先名や金額などをAI解析し、仕訳に必要な情報を自動で入力。そのまま支払管理・仕訳まで自動で作成できます。

全国ほぼすべての銀行・160以上の外部サービスと連携

freee会計は全国ほぼすべての銀行やクレジットカード、決済サービスなどと連携可能。同期していれば自動で利用明細を取り込むので、勘定科目の登録はもちろん、売掛金や買掛金の消し込み、入金仕訳などの記帳が、freee会計の画面だけで行えます。

さらに、地代家賃や役員報酬など定期的に入金・支払金が発生する取引は、登録さえしておけばfreee会計が自動で記帳まで完了します。

決算業務は正しく、確実に対応できる

freee会計には、正しい決算書を作るためのチェック機能も充実。預金残高との一致や会計ルールとの整合性をfreeeが自動判定し、修正が必要そうなリストを自動作成します。修正後は、ボタンクリックひとつで貸借対照表・損益計算書などの決算書が作成可能です。

<作成可能な書類例>

- 貸借対照表・損益計算書

- 仕訳帳・総勘定元帳

- 固定資産台帳

- 試算表

- 現金出納帳 など

PDFやCSVファイルへの出力も可能なため、士業の方への共有や、社内での資料作成にも活用できます。また、領収書1枚・仕訳1件単位でコメント機能を使ってやりとりできるため、士業の方ともスムーズにコミュニケーションがとれます。

よくある質問

自計化すると、どのくらいコストカットできる?

自計化すると、仕訳入力や帳簿の作成など税理士による「記帳代行」の工数が減る分、税理士報酬が削減できます。削減できる具体的な金額は税理士事務所ごとに異なるため、各事務所にご確認ください。

自計化によるコスト削減に関して詳しく知りたい場合は、記事内「業務の一部を自社で実施するため、税理士報酬を削減できる」をご覧ください。

どのような場合に自計化を実施するべき?

メリットがデメリットを上回っている場合は、自計化が有効な選択肢であると言えます。なお、会計知識を有する人員が社内にいるかどうかは、自計化すべきかを判断するうえで特に重要な要素です。

自計化を実施すべきかを見極めるポイントについて詳しく知りたい場合は、記事内「自計化すべきかを見極めるためのポイント」をご覧ください。

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。