監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

利益率とは、売上高に対して利益が占める割合を指し、「どのくらい利益を生み出す力をもっているか」を示す重要な指標です。

利益率は、主に売上総利益率・売上高営業利益率・売上高経常利益率・売上高当期純利益率の4種類に分けられます。企業の収益力を正しく見るためには、分析の視点に応じて適切な利益率を参考にすることが大切です。

本記事では、種類別の利益率の計算方法や利益率による分析のポイント、利益率を改善する方法を解説します。

目次

- 利益率とは「売上高に対して利益が占める割合」

- 主な4種類の利益率

- 【種類別】利益率の計算方法

- 売上総利益率の出し方

- 売上高営業利益率の出し方

- 売上高経常利益率の出し方

- 売上高当期純利益率の出し方

- 利益率の目安は業種によって異なる

- 利益率を分析する3つのポイント

- ①自社の過去の利益率と比較する

- ②業界の平均値と比較する

- ③利益率以外の指標も考慮する

- 利益率を改善する4つの方法

- ①利益につながるマーケティング施策を見直す

- ②商品やサービスを見直して販売ロスを削減する

- ③仕入れ先などを見直して変動費を抑える

- ④人件費などを見直して固定費を抑える

- まとめ

- はじめての経理でも、自動化で業務時間を1/2以下にする方法

- よくある質問

はじめての経理はfreee会計で簡単・安心・確実に

経理未経験でも、freee会計で帳簿や決算書を作成できます。銀行口座と同期すると、複雑な仕訳を自動化したり、日々の記帳を行うと、1クリックで決算書を作成できたり、初心者の方でも安心して進められます。

利益率とは「売上高に対して利益が占める割合」

利益率とは「売上高に対して利益が占める割合」を示し、企業の収益性を把握する重要な指標です。

売上高とは、企業が商品やサービスの販売などによって得た対価の総額です。利益とは売上高からさまざまな損益を加算・減算することで求められ、具体的には、営業利益や経常利益など5段階で表すことができます。以下は、売上高と5つの各利益を示した図です。

利益率は、売上高に対して、どの「利益」を比較するかによって異なります。

【関連記事】

利益とは?売上や粗利との違いから利益の種類、利益を上げる方法を紹介

売上高とは?利益との違いや目標売上高の計算方法について解説

主な4種類の利益率

企業の経営状態を客観的に把握できる利益率は、主に以下の4種類に分けられます。

利益率の種類

- 売上総利益率

- 売上高営業利益率

- 売上高経常利益率

- 売上高当期純利益率

算出基準となる利益と、企業の収益性を判断するうえでの特徴は、それぞれ以下の通りです。

| 利益率の種類 | 基準となる利益 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 売上総利益率 | 売上総利益 | ・商品やサービスの収益力を示す基本的な指標(粗利率) ・売上総利益率の高さは「営業力の強さ」や「商品の品質のよさ」を示す ・景気に伴って変動する ・業種によって大きな差がある |

| 売上高営業利益率 | 営業利益 | ・本業の収益性・販売活動の効率性の高さを示す ・営業利益が黒字でも、固定費の増加で営業利益率が低くなることも |

| 売上高経常利益率 | 経常利益 | ・本業+財務活動を含めた総合的な収益性を示す ・売上高経常利益率が低下すると「人員削減」などの合理化手段が必要となる |

| 売上高当期純利益率 | 当期純利益 | ・会社全体の収益性を示す ・最終的な株主還元や設備投資、内部留保に回せる利益を示す ・投資家や金融機関が企業の価値を判断する際に重視する指標 |

【種類別】利益率の計算方法

企業の経営状況を正しく把握するには、分析の視点に応じて見るべき利益率が異なります。4つの利益率が「どのような分析に役立つのか」を理解し、企業の持続的発展につなげていきましょう。

売上総利益率の出し方

売上総利益率は、売上高に占める売上総利益の割合で、粗利率とも呼ばれます。売上総利益(粗利)とは、売上高から売上原価を差し引いた利益です。

売上総利益率の計算式は、以下の通りです。

売上総利益率(粗利率)= 売上総利益(粗利)÷ 売上高 × 100

たとえば、原価100円のペンを200円で販売した場合、売上総利益は100円です。売上総利益率は、100円(売上総利益)÷ 200円(売上高)× 100 = 50%となります。

売上総利益率は、企業の商品やサービスから、どのくらいの利益が上げられたかを示すものです。企業の付加価値や競争力を表し、営業力の高さや商品・サービスの質の高さなど、企業の持つ収益力がどのくらいあるのかがわかります。

売上高営業利益率の出し方

売上高営業利益率は、売上高に占める営業利益の割合です。営業利益は、売上総利益から販売費及び一般管理費(販管費)を差し引いた利益を指します。

販売費には商品やサービスの販売に伴う広告宣伝費・交際費などが、一般管理費にはオフィスの家賃・光熱費・人件費などが含まれます。

売上高営業利益率の計算式は、以下の通りです。

売上高営業利益率(%)= 営業利益 ÷ 売上高 × 100

たとえば、売上高150億円に対して、売上原価40億円・販売費20億円・一般管理費10億円と仮定します。売上高から、売上原価・販売費・一般管理費を差し引くと営業利益が求められ、この場合の営業利益は80億円です。

このときの売上高営業利益率は、80億円(営業利益)÷ 150億円(売上高)× 100 = 53.3%です。

売上高営業利益率は、営業効率が最適化されているか、また本業による収益性が高いかどうかを把握するうえで役立ちます。売上高営業利益率が高いと、本業の収益性も高いと判断できます。

売上高営業利益率を改善するには、販管費の削減や販売量の増加、販売単価の値上げなどを検討しましょう。

【関連記事】

営業利益とは?計算方法や利益率の目安、利益を上げる方法を解説

売上高経常利益率の出し方

売上高経常利益率は、売上高に占める経常利益の割合です。経常利益は、営業利益に営業外利益を加算し、さらに営業外費用を差し引いた利益を指します。

売上高経常利益率の計算式は、以下の通りです。

売上高経常利益率 = 経常利益 ÷ 売上高 × 100

たとえば、売上高が150億円で、経常利益が50億円の企業の場合、売上高経常利益率は50億円(経常利益)÷ 150億円(売上高)× 100 = 33.3%です。

同業種の平均と比べて売上高経常利益率が高い場合、企業全体として安定的に利益を生み出す力が高いと判断できます。

【関連記事】

経常利益とは?営業利益・純利益との違いや計算方法などを解説

売上高当期純利益率の出し方

売上高当期純利益率とは、売上高に占める当期純利益の割合です。当期純利益は、売上高から税金を含むすべての費用を差し引いた最終利益を指します。

売上高当期純利益率の計算式は、以下の通りです。

売上高当期純利益率(%)= 当期純利益 ÷ 売上高 × 100

たとえば、当期純利益が14億円、売上高が150億円の場合、売上高当期純利益率は14億円(当期純利益)÷ 150億円(売上高)× 100 = 9.3%となります。

売上高当期純利益率は、売上に対してどれだけの最終的な利益が残ったかを示す指標で、会社の収益性を判断するのに使われます。

利益率の目安は業種によって異なる

4つの利益率のうち、特に経営状況を判断するうえで参照されることの多い「売上高営業利益率」と「売上高経常利益率」の目安について解説します。

経済産業省が公開する「2024年経済産業省企業活動基本調査速報(2023年度実績)調査結果の概要」によると、業種別1企業あたりの利益率は以下の通りです。

| 売上高営業利益率(平均) | 売上高経常利益率(平均) | |

|---|---|---|

| 製造業 | 5.2% | 9.3% |

| 卸売業 | 3.2% | 5.6% |

| 小売業 | 3.8% | 4.2% |

| 飲食サービス業 | 4.0% | 4.4% |

業種や業界によってビジネスモデルは異なるため、営業利益率や経常利益率の水準も異なります。たとえば、製造業は設備投資による利益改善が見込めますが、飲食業は人件費や原材料費の影響を受けやすく、利益率が低めに出る傾向があるといえます。

出典:経済産業省「2024年経済産業省企業活動基本調査速報(2023年度実績)調査結果の概要」

利益率を分析する3つのポイント

利益率を効果的に活用するには、適切な視点で分析することが大切です。企業の経営状況を正しく把握し、解決すべき課題を見つけるためには、以下の3つのポイントを押さえましょう。

①自社の過去の利益率と比較する

利益率の変動などの要因を調べる場合、まずは自社の過去データと比較します。具体的には、以下のデータを活用しましょう。

利益率を分析する比較データ

- 前年度比

- 前年度同月比

- 過去3期の損益計算書と比較

「前年度からの変化の有無」や「同月比による季節の影響の有無」などの視点で分析すると、業績変動の要因を把握できます。また、過去3期ほどの損益計算書を比較すれば、中長期的な業績の推移を分析・予測するのに役立ちます。

②業界の平均値と比較する

利益率の水準は、前項「利益率の目安は業種によって異なる」で記述した通り、業界・業種によって左右します。そのため、同業界の利益率の平均値を把握し、自社が目指すべき数値を見極めることが大切です。

業界の平均値を知るには、以下の公的機関による調査結果を利用する方法があります。

公的機関による調査データ

- 経済産業省による「企業活動基本調査」

- 中小企業庁による「中小企業実態基本調査」

- 日本政策金融公庫による「小企業の経営指標調査」

また、業界の平均値だけでなく、ベンチマークとしている同業他社の詳細な利益率を確認すれば、より自社の立ち位置や強み、改善点を把握できるでしょう。たとえば、上場企業であれば、以下の方法で財務内容を確認できます。

上場企業の財務内容を確認する方法

- 金融庁の「EDINET」で有価証券報告書を閲覧する

- 日本取引所グループの「適時開示情報閲覧サービス」または「東証上場会社情報サービス」で決算短信を閲覧する

- 東洋経済新報社の「会社四季報」で事業内容・業績・財務情報などを把握する

なお、民間の信用調査会社に依頼すれば、複雑なデータを分析する手間を省けます。必要に応じて活用してください。

③利益率以外の指標も考慮する

利益率は、企業の収益性を分析する際に役立つ指標です。ただし、企業の経営状態を正確に把握するには、収益性だけでなく「安全性」や「生産性」の分析も必要です。

それぞれの分析の視点や参考となる指標は、以下の通りです。

| 分析の視点 | 参考となる主な指標 | |

|---|---|---|

| 収益性分析 | 利益を生み出す力を見る | 利益率など |

| 安全性分析 | 倒産リスクを測る | 自己資本比率・流動比率など |

| 生産性分析 | 効率性を調べる | 総資本回転率・売掛債権回転率など |

経済産業省が提供するツール「ローカルベンチマーク」も、企業の経営状態の把握に役立つツールです。サイト内で公開されている「ローカルベンチマーク(ロカベン)シート」を用いることで、収益性・安全性・生産性などの観点から、個別企業の財務分析が行えます。

出典:経済産業省「ローカルベンチマーク」

利益率を改善する4つの方法

利益率を改善するには、同業他社の利益率や自社の過去データなどを比較し、対策を講じましょう。具体的には以下の4つの方法があります。

利益率の改善方法

①利益につながるマーケティング施策を見直す

②商品やサービスを見直して販売ロスを削減する

③仕入れ先などを見直して変動費を抑える

④人件費などを見直して固定費を抑える

それぞれ、詳しく解説します。

①利益につながるマーケティング施策を見直す

販売数の増加は、売上高の向上につながります。販売数を増やすためにはやみくもに広告費を投じるのではなく、「費用対効果の高い顧客層」や「利益率の高い商品」に絞ったアプローチを行うなど、ターゲットごとに最適なマーケティング施策を行いましょう。

たとえば、リピート率の高い既存顧客に向けたメールマーケティングや、粗利率の高いサービスに特化したLP広告などは、利益率の向上にも直結しやすい施策です。

②商品やサービスを見直して販売ロスを削減する

商品やサービスの品質や価格は、定期的に見直す必要があります。販売単価を適正化し、商品やサービスの価値を向上させることで、販売ロスの削減が期待できます。

単純に販売単価を上げることも、売上高をアップし利益率の改善を図るうえで有効な方法のひとつです。ただし、単価アップを消費者が受け入れるためには、商品の価値に納得感がなくてはなりません。

そのため消費者ニーズを正しく把握し、消費者にとってのメリットを見極めます。消費者ニーズの高い商品の単価を高めに設定するなど、適切に商品やサービスを見直して販売チャネルをさらに拡大できれば、効率よく利益率を改善できるでしょう。

③仕入れ先などを見直して変動費を抑える

利益率を改善するうえで、変動費の削減も重要なポイントです。特に、粗利率の改善には、仕入れや製造にかかる売上原価を下げる方法が効果的です。

変動費を抑えるには、以下の方法があります。

変動費の削減方法

- 仕入れ先を見直す

- 材料などの発注方法・運輸方法を見直す

- 商品の製造に関して内製化する

可能な限り、商品の製造の内製化を進めるのも効果的です。外注費を減らすことで利益を確保しやすくなります。

④人件費などを見直して固定費を抑える

人件費の見直しは、コストの削減と利益率の改善に有効ではあるものの、リスクもあるため慎重さが求められる手法です。

人件費の見直しには給与制度の改訂や残業時間の削減など、さまざまな対策が考えられます。ただし、賞与や手当のカットは従業員の士気低下を招き、最悪の場合は退職につながる可能性があります。自社に必要な人件費を削減しないよう見極めが必要です。

また、業務効率化を図ることも効果的です。バックオフィス業務などは積極的にDX化を取り入れ、生産性の高い組織を目指しましょう。

まとめ

利益率は、企業の収益性を把握するうえで重要な指標です。経営状態を見極めるためには、分析に応じて売上総利益率・営業利益率・経常利益率・売上高当期純利益率の4種類を使い分けましょう。

ただし、利益率による収益性分析だけでなく、安全性や生産性などの観点の分析も大切です。さまざまな指標を組み合わせて、企業にとって必要な改善策を講じてください。

はじめての経理でも、自動化で業務時間を1/2以下にする方法

経理業務は日々の入出金管理のほか、請求書や領収書の作成・保存、仕訳作成まで多岐にわたります。

シェアNo.1のクラウド会計ソフト*1「freee会計」は、面倒な入力作業や仕訳を自動化し、見積書や請求書も簡単に作成できるため、経理業務にかかる時間を半分以下*2に削減できます。

※1リードプラス「キーワードからひも解く業界分析シリーズ:クラウド会計ソフト編」(2022年8月)

※2 自社調べ。回答数1097法人。業務時間が1/2以上削減された法人数

また、一度の入力で複数の業務が完了するため、重複作業や転記作業はほぼ発生しません。

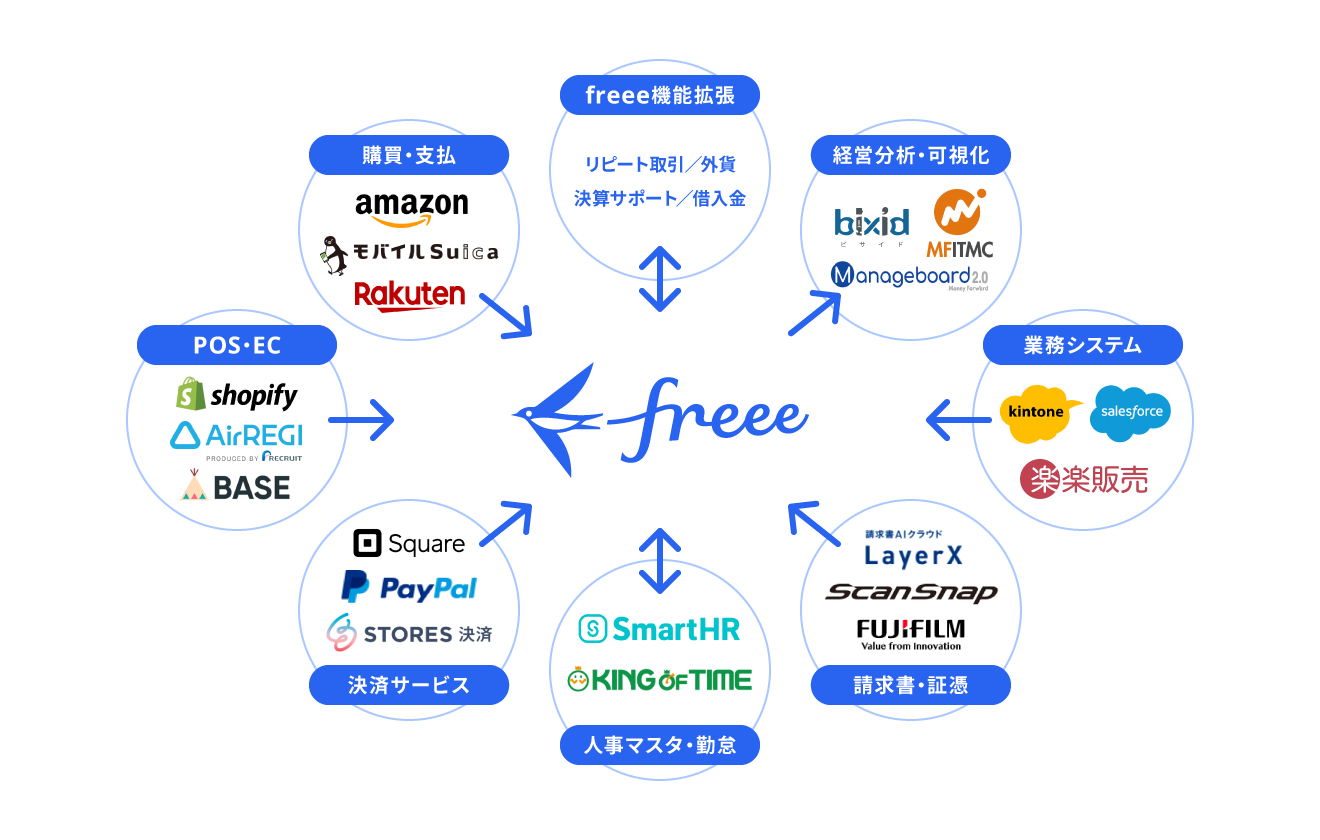

数ある会計ソフトの中でも、freee会計が選ばれる理由は大きく分けて以下の3つです。

- AI-OCR機能で自動入力・自動仕訳

- 全国ほぼすべての銀行・160以上の外部サービスと連携

- 充実のサポート体制

それぞれの特徴についてご紹介していきます。

AI-OCR機能で自動入力・自動仕訳

領収書・受取請求書などをスマホのカメラで撮影しfreee会計に取り込めば、読み取り機能(OCR機能)が取引先名や金額などをAI解析し、仕訳に必要な情報を自動で入力。そのまま支払管理・仕訳まで自動で作成できます。

全国ほぼすべての銀行・160以上の外部サービスと連携

freee会計は全国ほぼすべての銀行やクレジットカード、決済サービスなどと連携可能。同期していれば自動で利用明細を取り込むので、勘定科目の登録はもちろん、売掛金や買掛金の消し込み、入金仕訳などの記帳が、freee会計の画面だけで行えます。

さらに、地代家賃や役員報酬など定期的に入金・支払金が発生する取引は、登録さえしておけばfreee会計が自動で記帳まで完了します。

充実のサポート体制

freee会計には、経理をするうえでの不安を解消できる充実したサポートコンテンツを用意しています。

それでも解決できないお悩みはfreeeの専任スタッフにご相談いただける体制も整っているため、はじめて経理される方でも安心して始めることができます。

よくある質問

利益率の計算方法は?

利益率には、「売上総利益率」「売上高営業利益率」「売上高経常利益率」「売上高当期純利益率」の4種類あります。売上総利益率は「売上総利益÷売上高×100」で求められます。

そのほかの利益率の出し方は、記事内「【種類別】利益率の計算方法」をご覧ください。

利益率の目安は?

利益率の目安は業種や業界によって異なります。飲食店の場合、売上高営業利益率は4.0%、売上高経常利益率は4.4%が目安です。

詳しくは記事内、「利益率の目安は業種によって異なる」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。