監修 前田 昂平(まえだ こうへい) 公認会計士・税理士

リース資産とは、自社で購入をせずに長期間借りるというリース取引によって借り受けた資産のことです。

本記事では、リース資産の概要をはじめ、リース取引のメリット・デメリット、新リース会計基準の適用による影響などについて解説します。

目次

リース資産とは

リース資産とは、自社で購入をせずに長期間借りるというリース取引によって借り受けた資産のことです。

リース取引は、リース会社などが所有する資産を貸し出し、借り手が料金をリース会社に支払うことで資産の使用権を得られるという仕組みです。ただし資産を取得しているのはリース会社のため、借り手に資産の所有権はありません。

リース資産の例としては、IT機器や医療機器などの高額設備から、コピー機などのOA用品、オフィスのデスクや什器、社用車などがあり、広い分野で用いられています。

リース取引のメリット

資産を購入せず、リース取引によって資産を借り受けるメリットとしては、次の3つが挙げられます。

初期費用を抑えられる

リース取引では、資産の購入にかかる支出が発生しないため、設備導入時の初期費用を抑えられるというメリットがあります。

リース契約期間中に一定のリース料を支払えばよいとされているため、費用の平準化が図れる点も企業の資金面に好影響となるケースがあります。

【関連記事】

リース料の勘定科目は?契約の分類ごとに仕訳を紹介

金融機関からの借入枠を減らさない

リース取引を行うことで、資産を購入する場合では必要となることもある金融機関からの借入を控えることができます。

リースを活用しない場合に資産の取得するための初期費用の負担は、金融機関からの融資や借入によっても軽減できますが、融資や借入の枠を減らしてしまいます。

リース取引においては、金融機関の借入を利用せずに設備導入できる可能性が高いため、金融機関の融資・借入枠を減らさないというメリットがあるのです。また、金融機関の融資を受けるよりも、リース取引のほうが審査機関が短いケースが多いことが一般的です。

設備の入れ替えがしやすい

リース取引のメリットには、設備の入れ替えのしやすさも挙げられます。

リース資産は契約期間が終了すると、自社の資産として取得するという選択を採らなければ、リース会社に返却することになります。返却時に自社で処分する必要がなく、新たに必要な設備を導入して入れ替えることが可能です。

リースではなく資産を購入した場合は、設備が古くなってもすぐに入れ替えられるわけではないため、生産性低下を招く可能性があります。

リース取引のデメリット

リース取引にはメリットがある一方で、以下のようなデメリットも想定されます。

原則中途解約ができない

リース取引の場合、原則として中途解約ができず、やむを得ず中途解約をしたい場合は未払いのリース料を全額支払わなくてはなりません。

ただし、契約内容によっては中途解約が可能なケースもあります。期間中に設備が不要になるなどのケースが想定される場合は、あらかじめ契約内容を確認し自社に合った取引方法を選択してください。

支払い総額が割高になる

リース取引の場合、資産の購入に比べて初期費用が抑えられるメリットがある一方で、リース料として諸経費が上乗せされるため、長期的には購入するよりも割高になることがあります。

ただし、設備の入れ替えがフレキシブルに行えるなどのメリットがあるため、必ずしも総合的な費用が購入よりも高くなるとは限りません。また、処分費用がかからないというメリットとして捉えることもできます。

新リース会計基準の影響

2016年にグローバルスタンダードとして国際会計基準(IFRS)が改正され、日本のリース会計基準との間に大きな違いが生じていることが長らく課題とされていました。

国際会計基準との整合性を図ることを目的に見直しが図られた結果、2024年9月13日、企業会計基準委員会(ASBJ)から、リースの会計処理を抜本的に見直す一連の会計基準等の改正が公表され、新リース会計基準が生まれました。新リース会計基準は、2027年4月以降に適用されることが決定しています。

現行基準と新リース会計基準との違いは、主に以下の3点です。

- リースの定義・識別方法

- リース取引の区分

- 財務報告

新リース会計基準の特徴は、契約書にリースと記載があるかどうかにかかわらず、リースの定義を「原資産を使用する権利を一定期間にわたって対価と交換に移転する契約」とすることです。これによって、現行基準ではリース資産と認識されていなかったものも、リース資産として扱われる可能性があります。

また、現行基準ではリース取引を以下の2つに区分しており、会計処理の扱いも異なります。

| ファイナンス・リース取引 | リース契約期間中に解約できず、借り手がリース資産の購入価額や諸経費などの全額をリース料として支払う(フルペイアウト)取引のこと。固定資産を購入したものとして会計処理を行うため、減価償却が必要。 |

|---|---|

| オペレーティング・リース取引 | ファイナンス・リース取引に当てはまらない取引のこと。固定資産への計上は行わず、賃貸借取引として会計処理を行う。 |

しかし新リース会計基準においては、これらの取引区分が廃止されます。すべてのリースについて資産および負債を認識することになり、貸借対照表(B/S)の資産と負債に計上するオンバランスでの会計処理に統一されます。

これにより従来は賃貸借処理が認められていたオペレーティング・リース取引も、ファイナンス・リース取引と同様に売買処理として扱われる可能性があり、固定資産に計上し減価償却しなければなりません。

新リース会計基準について詳しくは、下記の関連記事をご覧ください。

【関連記事】

新リース会計基準とは?改正された背景や適用時期、対象者などを解説

新リース会計基準適用後の仕訳方法

新リース会計基準が適用されると、従来のファイナンス・リース取引とオペレーション・リース取引をまとめて「使用権資産」として計上することになります。使用権資産とは、リース期間中に借り手側が使用する権利のある資産のことです。

会計処理上の具体的な仕訳方法は、以下のとおりです。

支払い総額が割高になる

リース契約の開始時点で、使用権資産とリース負債(リース料の支払い義務)を認識します。

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 使用権資産 | ●●●万円 | リース負債 | ●●●万円 |

期ごとの減価償却と利息費用を計上する時

リース期間にわたって使用権資産は減価償却され、リース負債には利息が計上されます。

減価償却の仕訳

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 減価償却費 | ●●●万円 | 使用権資産 | ●●●万円 |

利息費用の仕訳

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 利息費用 | ●●●万円 | リース負債 | ●●●万円 |

リース料を支払う時

リース料の支払い時には、リース負債が減少していることを記録します。

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| リース負債 | ●●●万円 | 現金預金 | ●●●万円 |

リース契約の条件が変更された時

リース契約の条件が変更された時点で、使用権資産とリース負債を再評価します。

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 使用権資産 | ●●●万円 | リース負債 | ●●●万円 |

まとめ

本記事で紹介したように、リース取引にはメリット・デメリットととれる特徴がありますが、基本的には企業が設備を効率的に利用するための重要な手段といえます。

また、2027年4月以降は新リース会計基準が適用され、リースの定義が改められるほか、従来と異なる会計処理も必要になるため、適用後の業務への影響をあらかじめ確認しておきましょう。新リース会計基準に対応したクラウド会計システムを導入すると、想定される業務負担の軽減につながるため、準備としてシステム導入の検討もおすすめです。

はじめての経理でも、自動化で業務時間を1/2以下にする方法

経理業務は日々の入出金管理のほか、請求書や領収書の作成・保存、仕訳作成まで多岐にわたります。

シェアNo.1のクラウド会計ソフト*1「freee会計」は、面倒な入力作業や仕訳を自動化し、見積書や請求書も簡単に作成できるため、経理業務にかかる時間を半分以下*2に削減できます。

※1リードプラス「キーワードからひも解く業界分析シリーズ:クラウド会計ソフト編」(2022年8月)

※2 自社調べ。回答数1097法人。業務時間が1/2以上削減された法人数

また、一度の入力で複数の業務が完了するため、重複作業や転記作業はほぼ発生しません。

数ある会計ソフトの中でも、freee会計が選ばれる理由は大きく分けて以下の3つです。

- AI-OCR機能で自動入力・自動仕訳

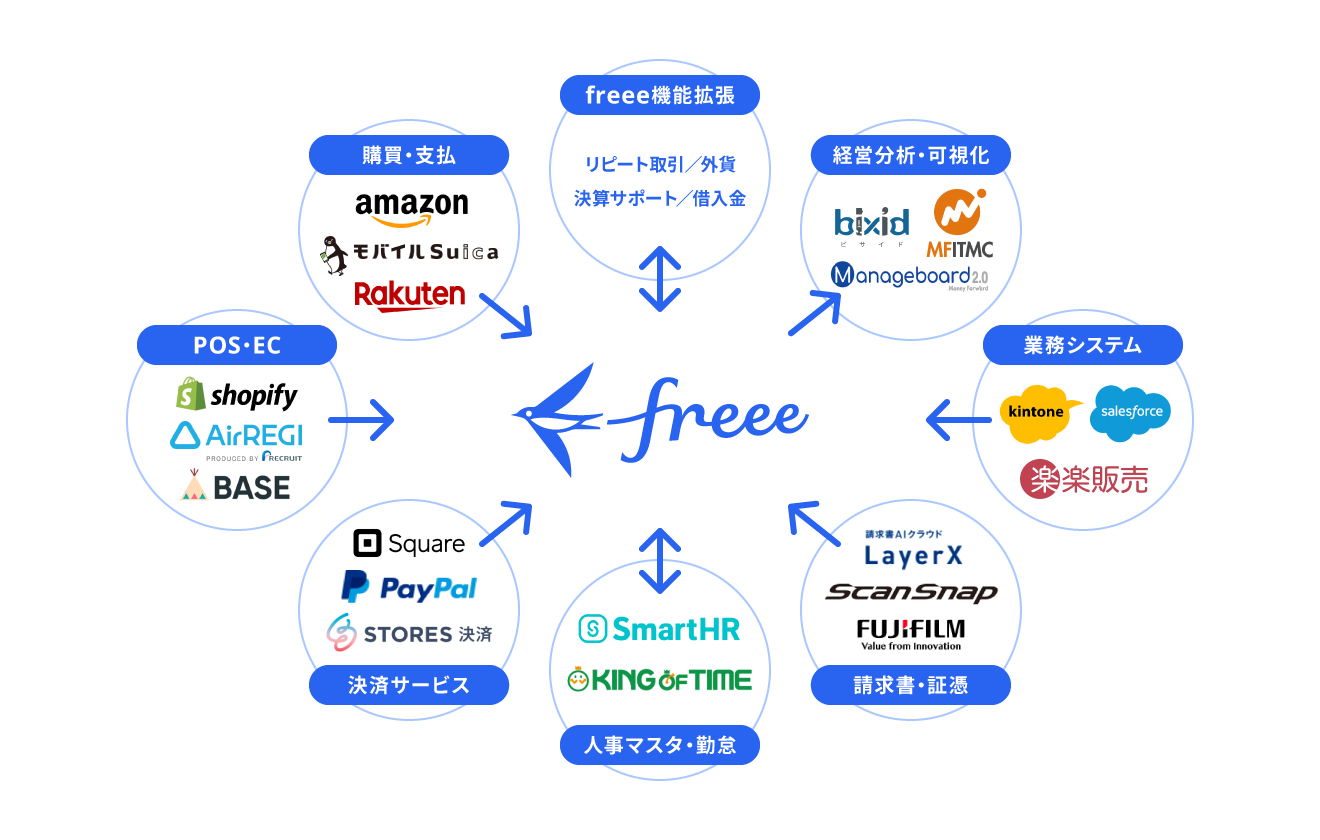

- 全国ほぼすべての銀行・160以上の外部サービスと連携

- 充実のサポート体制

それぞれの特徴についてご紹介していきます。

AI-OCR機能で自動入力・自動仕訳

領収書・受取請求書などをスマホのカメラで撮影しfreee会計に取り込めば、読み取り機能(OCR機能)が取引先名や金額などをAI解析し、仕訳に必要な情報を自動で入力。そのまま支払管理・仕訳まで自動で作成できます。

全国ほぼすべての銀行・160以上の外部サービスと連携

freee会計は全国ほぼすべての銀行やクレジットカード、決済サービスなどと連携可能。同期していれば自動で利用明細を取り込むので、勘定科目の登録はもちろん、売掛金や買掛金の消し込み、入金仕訳などの記帳が、freee会計の画面だけで行えます。

さらに、地代家賃や役員報酬など定期的に入金・支払金が発生する取引は、登録さえしておけばfreee会計が自動で記帳まで完了します。

充実のサポート体制

freee会計には、経理をするうえでの不安を解消できる充実したサポートコンテンツを用意しています。

それでも解決できないお悩みはfreeeの専任スタッフにご相談いただける体制も整っているため、はじめて経理される方でも安心して始めることができます。

よくある質問

リース資産とは?

リース資産とは、自社で購入をせずに長期間借りるというリース取引によって借り受けた資産のことです。

詳しくは記事内「リース資産とは」をご覧ください。

リース資産は減価償却が必要?

2027年4月以降に適用される新リース会計基準では、従来は賃貸借処理が認められていたオペレーティング・リース取引も、ファイナンス・リース取引と同様に売買処理として扱われる可能性があり、減価償却しなければなりません。

詳しくは記事内「新リース会計基準の影響」で解説しています。

監修 前田 昂平(まえだ こうへい)

2013年公認会計士試験合格後、新日本有限責任監査法人に入所し、法定監査やIPO支援業務に従事。2018年より会計事務所で法人・個人への税務顧問業務に従事。2020年9月より非営利法人専門の監査法人で公益法人・一般法人の会計監査、コンサルティング業務に従事。2022年9月に独立開業し現在に至る。