監修 寺林 智栄 NTS総合弁護士法人札幌事務所

健全な企業運営において、請求業務や経費計算の管理は重要です。これらの業務は、法令やコンプライアンスの観点からも、正しいチェック体制の運用を行う必要があります。

請求業務や経費計算で重大なトラブルに発展する代表例が、水増し請求です。水増し請求が行われると、加担した従業員が詐欺罪や背任罪などの罪に問われるだけでなく、企業の信用失墜につながる危険性があります。

本記事では、水増し請求の具体的な事例や発覚した際の対処法、水増し請求を未然に防止するポイントについて詳しく解説します。

目次

はじめての経理はfreee会計で簡単・安心・確実に

経理未経験でも、freee会計で帳簿や決算書を作成できます。銀行口座と同期すると、複雑な仕訳を自動化したり、日々の記帳を行うと、1クリックで決算書を作成できたり、初心者の方でも安心して進められます。

水増し請求とは

水増し請求とは、料金や経費などを実際の支出額以上に申告し、差額を不正取得する行為です。

水増し請求は、詐欺罪や背任罪に該当する可能性が高いだけでなく、企業の信用失墜や取引先との信頼関係を損なうリスクを伴います。特に、コンプライアンスが従事されている現代では厳禁行為です。

水増し請求は、税務調査での指摘によって発覚する可能性が高いです。発覚する手法として、帳簿と証憑の整合性が取れているかの確認や銀行口座の取引履歴、内部告発や取引先からの情報提供が挙げられます。

会社として水増し請求を防ぐために、日頃から帳簿や請求書の整合性を徹底的に確認する必要があります。

また、水増し請求を未然に防ぐためにも、定期的に従業員に対するコンプライアンス研修を行うといった対策も必要です。

水増し請求の事例

水増し請求の具体的な事例としては、以下の3つが挙げられます。

- 経費の水増し請求

- キックバックを得るための水増し請求

- 下請事業者が下請代金を水増し請求

それぞれの事例で、どのような手段でより水増し請求が行われているのか解説します。

経費の水増し請求

経費の水増し請求は、従業員が実際の支出額以上の金額を経費申告して、不正に金銭を受け取る行為です。具体的には以下のような例が挙げられます。

経費の水増し請求の例

- 私的なタクシー代を経費として申告する

- 実際には自転車で移動しているのに電車料金を経費申請する

- 会食の人数を偽り会食費を多く請求する

このような行為を防ぐためにも、経費精算の際に証憑のチェックを厳格化し、不自然な内容がないか精査する組織体制が求められます。

経費申請者の上長によるチェックだけでなく、複数名の経理担当者でのダブルチェック制度を導入するなど、経費精算に対する透明性を高める必要があります。

キックバックを得るための水増し請求

キックバックとは、売り上げや取引において一定金額を超えた業者に対し、支払われた金額の一部を戻すことです。

従業員と取引業者が共謀して、請求金額を不正に上乗せしてキックバックを得る水増し請求が行われる場合があります。

キックバックによる水増し請求の例

発注元の担当者Aが取引先の担当者Bと結託し、本来500万円で発注するところを水増しした800万円で見積書を作り、AとBがそれぞれ150万円ずつ受け取った

キックバックによる水増し請求はどの業界でも発生する可能性があり、水増しした金額分は会社に損害が発生します。さらに水増し請求が発覚すると、取引先だけでなく業界内での企業の信用失墜につながりかねません。

キックバックによる水増し請求を防ぐには、定期的な「相見積もり」を実施し、請求に対する違和感があった場合は取引先に確認する対策が有効です。

下請事業者が下請代金を水増し請求

下請事業者による下請代金の水増し請求は、建設業で起こりがちな不正のひとつです。

親事業者が複数の下請事業者と取引している場合、「金額が少額であればバレないだろう」と考えた下請事業者によって水増し請求が発生しやすくなります。

建設業における、下請代金の水増し請求の例を紹介します。

建設業における下請代金を水増し請求する例

- 工事の材料費を多めに上乗せして請求する

- 本来行っていない作業分の報酬を請求する

不正を防ぐには、請求された内容と発注内容の徹底的な照らし合わせが必要です。また、日頃から下請法に基づいた適切な取引管理を行い、不正を排除するよう意識してください。

下請法については、以下の記事で解説しているので併せてご覧ください。

【関連記事】

知らなかったでは困る!下請法の違反行為と事例集を紹介

下請いじめとは?具体的な事例や防止策、実際に起こった場合の相談先を紹介

水増し請求で成立する犯罪の種類

水増し請求は、詐欺罪や背任罪などの刑事罰に問われるだけでなく、税務調査による指摘で税額が修正され、加算税や延滞税が課される可能性があります。

また、企業内のコンプライアンス意識が足りていないとして、取引先や顧客からの信頼が損なわれたり、金融機関との取引が打ち切られたりするリスクがあります。

最悪の場合、会社の存続が危ぶまれるなどの重大な影響を及ぼしかねません。水増し請求で成立する犯罪の種類について解説します。

詐欺罪

水増し請求は、本来支払われるべき金額を超えた請求を行い、相手から不正に金銭を受け取る行為です。この行為は、取引先をだまして財物を交付させる行為のため、詐欺罪に該当する可能性があります。

詐欺罪では、サービスに対する対価を支払わずに受けて、財産上の利益を得る行為も対象です。たとえば、実際には発生していない経費を捏造して申告したり、取引先に対して本来よりも多く料金を請求して受け取ったりした場合などが挙げられます。

詐欺罪は法定刑で「10年以下の懲役(刑法第246条)」と定められており、重い処分が科されます。

出典:e-Gov法令検索「刑法第二百四十六条」

背任罪

背任罪は、業務上他人のために事務を処理する立場にある者が、自身や第三者の利益を目的に、任務に背いて他者に存在を与えた場合に成立します。

例として挙げられるのが、従業員が取引先に対して水増し請求を行い、会社には正規の金額の請求書を保存して発覚することを防ぎ、差額を親族や知人に横流しする場合です。

このような背任行為は、金銭的な損害だけでなく内部統制の不備が露呈することにより、企業の信用を大きく損なう結果につながります。

背任罪の法定刑は「5年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法第247条)」です。背任行為が発覚すれば、刑事告訴だけでなく民事での損害賠償請求も行われる可能性も高くなります。

出典:e-Gov法令検索「刑法第二百四十七条」

業務上横領罪

業務上横領罪は業務に従事する者が、業務の中で占有している他人の財産を横領した際に成立します。

経理担当者が会社の口座に振り込まれた代金の一部を不正に引き出して私的利用したり、水増し請求を行い差額を着服したりする行為が一例です。

水増し請求が業務上横領罪に当てはまるかどうかは、横領の対象物が他人の財物であるか、被疑者がその対象物を実際に占有していたのかが判断基準です。

もし業務上横領罪が成立した場合は、金銭的な存在だけでなく取引先、顧客に対する信用失墜のリスクを伴います。

また、内部統制の大幅な見直しや監査の強化が必要になり、人件費や研修費などの負担も増加します。

業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役(刑法第253条)」と定められているほか、横領した金銭などの財物の返還や、損害賠償請求が行われる可能性があります。

出典:e-Gov法令検索「刑法第二百五十三条」

上記のように水増し請求では「詐欺罪」「背任罪」「業務上横領罪」が成立します。さらに「私文書偽造罪」「私文書変造罪」が成立することも知っておきましょう。

水増し請求が発覚した場合の対応

水増し請求が発覚した場合、冷静に対処する必要があります。事実関係を正しく把握しないまま対処すると、誤った判断や処分を下すおそれがあるためです。

取引先からの水増し請求が発覚した場合の対応として、以下が挙げられます。

- 取引先に請求内容の根拠を確認する

- 水増し請求してきた取引先とは契約解除を検討する

- 従業員が水増し請求に関わっていたら懲戒処分を検討する

それぞれ解説します。

取引先に請求内容の根拠を確認する

請求書と発注内容に矛盾があり、水増し請求が疑われる場合、まずは取引先への計算根拠を確認してください。請求書と発注内容に矛盾があるまま放置すると、さらなるトラブルに発展する可能性があります。

もし取引先が合理的な根拠について説明してきた場合は、前提の認識が誤っているかコミュニケーションミスが生じている場合も考えられます。

その際は、過去のメールや契約書の内容を精査して、認識をすり合わせてください。同様のミスを繰り返さないように、コミュニケーション方法の改善や情報伝達の質を改善させましょう。

一方で、取引先が終始不合理な弁解をするなら、故意による水増し請求の可能性があります。その場合は、速やかに正しい内容による請求書の発行を求めましょう。

水増し請求をしてきた取引先とは契約解除を検討する

取引先が故意に水増し請求を行っていると判断した場合は、契約解除を検討しましょう。契約を解除する際は、契約書に記載されている「信頼関係を損なう行為」などの解除事由を根拠とする必要があります。

まずは契約書の内容を確認し、適切な契約解除手続きを進めましょう。

速やかに契約解除ができない場合は、契約満了まで待って契約更新しない対応を取ることも方法です。

毎月の発注量が決まっていない場合、契約満了までの間は新たな発注を控えたり、必要最低限の取引に絞ったりするなどリスクを抑えてください。

万が一、契約解除によって自社が何らかの損害を被った場合は、損害賠償請求も視野に入れましょう。

従業員が水増し請求に関わっていたら懲戒処分を検討する

水増し請求に自社の従業員が加担していることが発覚した場合は、懲戒処分を検討する必要があります。

懲戒処分を行う際には、懲戒権の濫用(労働契約法第15条)や解雇権の濫用(労働契約法第16条)に抵触しないように、事実関係の正確な把握が欠かせません。

出典:e-Gov法令検索「労働契約法第十五条、第十六条」

懲戒処分の判断にあたって、水増し請求の悪質性を把握するには以下の判断基準をもとに検討しましょう。

水増し請求の悪質性を判断する基準

- 水増しされた金額の大きさ

- 水増し請求の頻度や常習性

- 従業員が水増し請求するにあたり果たした役割の重要性

- 会社の業務や財務に与えた損害の大きさ

懲戒処分を一方的に行うと、従業員から労働訴訟を申し立てられるなどのリスクがあります。

そのため、懲戒処分を行う際には、請求書やメールなどの精査、関係者に対するヒアリングを実施したうえで従業員に対して弁明の機会を与えることも重要です。

なお、従業員がキックバックを得ていた場合には返金も要求できます。

水増し請求を未然防止するポイント

もし、自社で水増し請求が発生した場合には金銭的な損害が発生するだけでなく、取引先からの信用を損なうリスクが高まります。

最悪の場合、企業の存続の危機的状況に立たされる恐れもあるため、できる限り未然に防止しなければなりません。

水増し請求を未然に防ぐには、以下のポイントを押さえてください。

水増し請求を未然に防止するポイント

- 請求書と契約内容を照らし合わせる

- 社内でコンプライアンス研修を実施する

それぞれのポイントについて解説します。

請求書と契約内容を照らし合わせる

水増し請求を防ぐには、取引先から受け取った請求書と発注内容を照らし合わせて、請求金額が一致しているか確認することが重要です。このチェック体制が甘いと、水増しされた請求を見逃す可能性が高まります。

チェック体制を強化する方法として挙げられるのは、社内でのダブルチェック制度の導入です。たとえば、請求書の内容を経理担当者と経理部門の責任者の両方が確認する仕組みを取り入れると、ヒューマンエラーのリスクを軽減できます。

また、照らし合わせの際には、過去の発注記録や同様の取引の請求内容を参考にすると、水増し請求された際に違和感に気づきやすくなります。

このようなチェック体制を標準化すれば、不正請求の未然防止や、取引全体の透明性向上に貢献するのです。

社内でコンプライアンス研修を実施する

水増し請求は、自社の従業員が取引先の担当者と共謀して行うケースも発生し得ます。そのため、自社の従業員が不正行為に加担しないように、コンプライアンス意識を高める取り組みが必要です。

不正行為は犯罪であり、企業の信用失墜を招くだけでなく、従業員本人やその家族の人生に大きな悪影響を及ぼすことを従業員に理解させましょう。

コンプライアンスに対する意識を高めるには、定期的にコンプライアンス研修を実施するのが効果的です。

研修では、具体的な水増し請求の事例をとりあげて、水増し請求のリスクや影響を説明するほか、不正防止のルールや業務フローについても周知します。

さらに不正を発見した従業員が会社に対して通報する窓口を設置し、不正を見つけても安心して報告できる環境を整えることも大切です。

まとめ

水増し請求は企業にとって、金銭的損害だけでなく、取引先や顧客からの信用失墜につながるリスクのある重大な問題行為です。

水増し請求を未然に防止するには、請求書と発注内容が一致しているかダブルチェックで精査したり、社内でのコンプライアンス研修を実施したりするなどの対策が欠かせません。

また、不正を発見した従業員が安心して通報できる環境を整えることも重要です。正しい社内体制を整えて不正行為を未然に防ぎ、会社の信用と取引先との健全な取引関係を守りましょう。

はじめての経理でも、自動化で業務時間を1/2以下にする方法

経理業務は日々の入出金管理のほか、請求書や領収書の作成・保存、仕訳作成まで多岐にわたります。

シェアNo.1のクラウド会計ソフト*1「freee会計」は、面倒な入力作業や仕訳を自動化し、見積書や請求書も簡単に作成できるため、経理業務にかかる時間を半分以下*2に削減できます。また、一度の入力で複数の業務が完了するため、重複作業や転記作業はほぼ発生しません。

※1リードプラス「キーワードからひも解く業界分析シリーズ:クラウド会計ソフト編」(2022年8月)

※2 自社調べ。回答数1097法人。業務時間が1/2以上削減された法人数

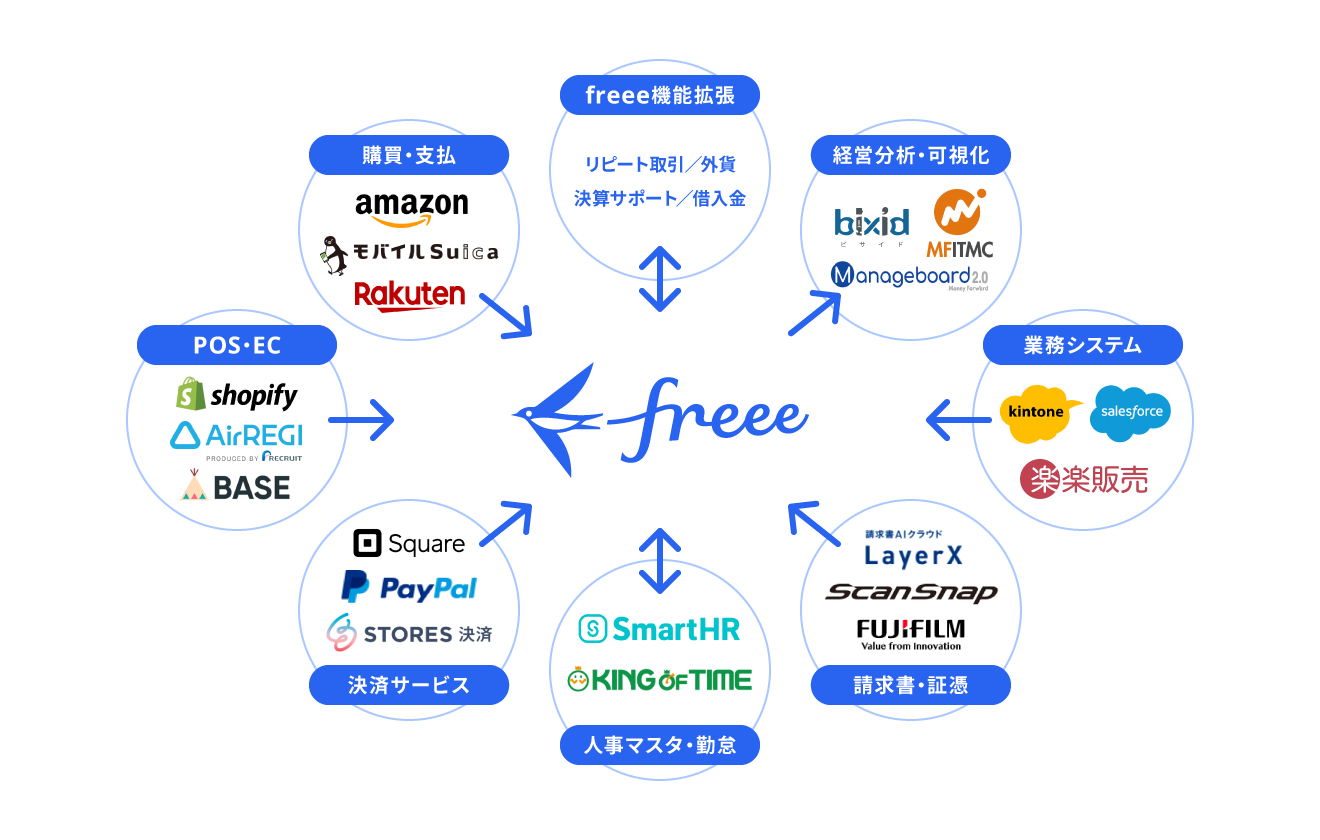

数ある会計ソフトの中でも、freee会計が選ばれる理由は大きく3つ。

- AI-OCR機能で自動入力・自動仕訳

- 全国ほぼすべての銀行・160以上の外部サービスと連携

- 充実のサポート体制

それぞれの特徴についてご紹介していきます。

AI-OCR機能で自動入力・自動仕訳

領収書・受取請求書などをスマホのカメラで撮影しfreee会計に取り込めば、読み取り機能(OCR機能)が取引先名や金額などをAI解析し、仕訳に必要な情報を自動で入力。そのまま支払管理・仕訳まで自動で作成できます。

全国ほぼすべての銀行・160以上の外部サービスと連携

freee会計は全国ほぼすべての銀行やクレジットカード、決済サービスなどと連携可能。同期していれば自動で利用明細を取り込むので、勘定科目の登録はもちろん、売掛金や買掛金の消し込み、入金仕訳などの記帳が、freee会計の画面だけで行えます。

さらに、地代家賃や役員報酬など定期的に入金・支払金が発生する取引は、登録さえしておけばfreee会計が自動で記帳まで完了します。

充実のサポート体制

freee会計には、経理をするうえでの不安を解消できる充実したサポートコンテンツを用意しています。それでも解決できないお悩みはfreeeの専任スタッフにご相談いただける体制も整っているため、はじめて経理される方でも安心して始めることができます。

<コンテンツ例>

よくある質問

水増し請求をするとどのような犯罪が成立する?

水増し請求をすると、詐欺罪(刑法第246条)や背任罪(刑法第247条)、業務上横領罪(刑法第253条)に違反し、刑事罰を受ける可能性があります。

詳細は、記事内の「水増し請求で成立する犯罪の種類」をご覧ください。

水増し請求はなぜバレる?

水増し請求がなぜバレるかというと、「税務調査での指摘」が理由となる可能性が高くなるためです。会社に対して税務調査が入った際に、取引内容に不自然な点があり、指摘されて初めて水増し請求が発覚する場合があります。

記事内の「水増し請求とは」で詳しく解説しています。

キックバックを得るための水増し請求は違法?

キックバックを得るための水増し請求は「詐欺罪」や「背任罪」に問われる可能性がある違法行為です。

キックバックを得るために、発注元と発注先の担当者同士が結託し、本来の金額よりも上乗せされた金額の請求をすることにより、会社に対して損害が発生するからです。

記事内の「キックバックを得るための水増し請求」で詳細を解説しています。

監修 寺林 智栄(てらばやし ともえ)

2007年弁護士登録。2013年頃より、数々のWebサイトで法律記事を作成。ヤフートピックス1位獲得複数回。離婚をはじめとする家族問題、労務問題が得意。

NTS総合弁護士法人札幌事務所