監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

繰延資産とは、支出した費用のうちその効果が1年以上に及ぶものを指します。この費用を一時的に資産として計上し、定められた期間・方法で償却し費用化することが認められています。

正しく会計処理や税金の申告を行うためには、「会計上の繰延資産」と「税務上の繰延資産」では取り扱いが異なる点に留意し、仕訳や償却の方法を正しく理解する必要があります。

本記事では、繰延資産の概要や具体例、仕訳で使う勘定科目、償却の方法と期間について、会計上の繰延資産と税務上の繰延資産の違いをふまえて解説します。

目次

はじめての経理はfreee会計で簡単・安心・確実に

経理未経験でも、freee会計で帳簿や決算書を作成できます。銀行口座と同期すると、複雑な仕訳を自動化したり、日々の記帳を行うと、1クリックで決算書を作成できたり、初心者の方でも安心して進められます。

繰延資産とは

繰延資産とは、支出した費用のうちその効果が1年以上に及ぶものです。該当するのは、開業費や開発費、社債発行費などです。

一般的に費用を支出した場合はその年に費用計上しますが、効果が長期に及ぶ費用の場合は、支出した時点でまとめて計上するよりも、費用をその効果の現れる期間にわたって配分し計上するほうが、より実態に即していると考えられます。

そこで、後者の支出は一時的に「資産」として計上したうえで、適切な期間をかけて償却し費用化することが認められています。

出典:e-Gov法令検索「所得税法|第二条第一項第二十号」

流動資産・固定資産との違い

貸借対照表上、会社の資産には流動資産・固定資産・繰延資産の3種類があり、それぞれ該当する資産の性質が異なります。

流動資産・固定資産・繰延資産に分類される資産の性質

- 流動資産:短期保有目的の資産や1年以内に現金化できる流動性の高い資産

- 固定資産:長期保有目的の資産や現金化に1年超かかる資産

- 繰延資産:支出した費用のうち、その効果が1年以上に及ぶもの

流動資産には、現預金や受取手形・売掛金・商品・原材料など、現金化しやすい流動性の高い資産が該当します。

固定資産は、有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産の3種類に分けられます。有形固定資産は土地や建物など、無形固定資産は特許権やのれんなど、投資その他の資産は投資有価証券などの資産です。

流動資産と固定資産では現金化のしやすさを基準として資産を分類しますが、繰延資産は、費用にあたるものの費用計上を繰り延べるために一旦資産計上するものが該当します。

繰延資産の種類と具体例

繰延資産には「会計上の繰延資産」と「税務上の繰延資産」の2種類があり、該当する費用の種類が異なります。会計や税金に関する業務を行う際は、両者の違いをおさえておく必要があります。

会計上の繰延資産

会計上の繰延資産は「繰延資産の会計処理に関する当面の取り扱い」や「中小企業の会計に関する指針」で定められています。会計上の繰延資産に該当するのは以下の費用です。

会計上の繰延資産に該当する費用

- 創立費(会社の設立時にかかる費用)

- 開業費(開業準備のために特別に支出した費用)

- 開発費(新技術の開発や新市場の開拓などのために特別に支出した費用)

- 株式交付費(新株発行や自己株式の処分にかかる費用)

- 社債発行費(社債の発行にかかる費用)

具体的には、以下のような費用が会計上の繰延資産に該当します。

| 創立費 | ・定款作成費 ・設立登記でかかる登録免許税 ・創立総会の費用 ・司法書士に支払う報酬 |

|---|---|

| 開業費 | ・会社設立後から事業開始までの間に支払う広告宣伝費 ・名刺作成費 ・市場調査のための旅費交通費 |

| 開発費 | ・新技術の開発や設備投資にかかる費用 ・新規市場開拓のための調査費 |

| 株式交付費 | ・株式募集時の広告費 ・金融機関に支払う取扱手数料 ・変更登記の登録免許税 |

| 社債発行費 | ・社債募集のための広告費 ・金融機関に支払う取扱手数料 ・社債の登記に伴う登録免許税 |

開業費に分類されるのは、個人事業主であれば開業前にかかる費用、法人であれば会社設立後から事業開始までの間にかかる費用です。

開業前の家賃や光熱費、通信費は、個人事業主では開業費に分類できるものの、法人では原則として開業費に含められません。法人でこれらの費用がかかった場合は、水道光熱費や通信費などの勘定科目を用いて記帳します。

開発費とは、新技術・新資源の開発や新市場の開拓などのために特別に支出した費用を指すため、毎年経常的に発生する開発関連費用は対象外です。

株式交付費とは、新株発行や自己株式の処分にかかる費用であり、株式発行済の企業が株式分割や株式無償割当などで支出した費用は株式交付費に含めません。

出典:日本税理士会連合会「中小企業の会計に関する指針」

税務上の繰延資産

税務上の繰延資産は税法で定められています。税務上の繰延資産に該当するのは、前述した会計上の繰延資産のほか、以下の費用です。

税務上の繰延資産に該当する費用

- 自己が便益を受ける公共的施設や共同的施設の設置・改良のために支出する費用

- 資産を賃借・使用するために支出する費用

- 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用

- 製品などの広告宣伝用の資産を贈与することで生じる費用

- 上記以外の費用で自己が便益を受けるために支出する費用

支出の効果が1年以上に及ぶもののうち、以下のような費用が税務上の繰延資産に該当します。

| 費用 | 具体例 |

|---|---|

| 公共的施設の設置・ 改良費用 | ・道路・堤防・護岸・その他の施設または工作物の設置・改良にかかる費用 |

| 共同的施設の設置・ 改良費用 | ・商店街のアーケードなど、所属する協会・組合・商店街などの行う共同的施設の建設・改良にかかる費用の負担金 |

| 資産を賃借・ 使用するための費用 | ・建物を賃借するために支出する権利金・立退料 |

| 役務の提供を 受けるための費用 | ・ノウハウの設定契約に際して支出する一時金・頭金 |

| 広告宣伝用資産の 贈与に伴う費用 | ・自社製品の広告宣伝のため、特約店に対して広告宣伝用の看板・ネオンサイン・陳列棚などを贈与したときの、「当該資産の取得価額」または「当該資産の取得価額からその譲渡価額を控除した金額」に相当する費用 |

| 上記以外の費用 | ・スキー場のゲレンデ整備費用 ・出版権の設定の対価 ・同業者団体等の加入金 ・職業運動選手などの契約金 |

出典:e-Gov法令検索「法人税法施行令|第十四条」

出典:国税庁「繰延資産の意義及び範囲等」

繰延資産の仕訳で使う勘定科目

繰延資産の仕訳で使う勘定科目は、貸借対照表と損益計算書で異なります。会計上と税務上、仕訳で使う勘定科目は以下のとおりです。

| 貸借対照表 | 損益計算書 | |

|---|---|---|

| 会計上の繰延資産 | 繰延資産 | 繰延資産償却 |

| 税務上の繰延資産 | 長期前払費用 | 長期前払費用償却 |

会計上の繰延資産は、貸借対照表においては「繰延資産」ではなく勘定科目「創立費・開業費・開発費・株式交付費・社債発行費」で仕訳することも可能です。

税務上の繰延資産は、損益計算書において「長期前払費用償却」ではなく「減価償却費」を勘定科目として用いることもできます。

繰延資産の償却方法と償却期間

繰延資産として資産計上した後、償却し費用化する方法には「均等償却」と「任意償却」の2種類があります。

繰延資産の償却方法

- 均等償却:定められた期間で費用を均等に配分して計上する

- 任意償却:任意のタイミングで任意の額を費用計上する

会計上の繰延資産と税務上の繰延資産では、償却方法や償却期間が異なり、それぞれ法令などで定められた方法・期間に基づいて償却する必要があります。

会計上の繰延資産

会計上の繰延資産では、償却に際して均等償却・任意償却のどちらかを選択することが認められています。

任意償却を選択する場合、未償却残高があれば任意のタイミングで費用計上できます。中小企業の会計に関する指針を採用しているなど、均等償却で償却するときの償却期間は以下のとおりです。

| 費用 | 償却期間 |

|---|---|

| 創立費 | 会社設立後5年以内 |

| 開業費 | 開業後5年以内 |

| 開発費 | 支出後5年以内 |

| 株式交付費 | 発行後3年以内 |

| 社債発行費 | 社債償還期間 |

税務上の繰延資産

税務上の繰延資産では、資産の種類ごとに定められた償却期間を通じて均等償却を行います。主な費用の償却期間は以下のとおりです。

| 費用 | 具体例 |

|---|---|

| 公共的施設の設置・ 改良費用 | 〈その施設が主に費用負担者に使用されるものである場合〉 →その施設の耐用年数の70%に相当する年数 〈上記以外の場合〉 →その施設の耐用年数の40%に相当する年数 |

| 共同的施設の設置・ 改良費用 | 〈その施設が負担者や構成員とともに一般の人々にも使用されるものである場合〉 →5年(施設の耐用年数が5年未満である場合はその耐用年数) |

| 資産を賃借・ 使用するための費用 | 〈建物を賃借するために権利金を支出した場合〉 →基本的には、その建物の耐用年数の70%に相当する年数 |

| 役務の提供を 受けるための費用 | 5年(設定契約の有効期間が5年未満で、契約更新時に再び一時金または頭金を支払うことが明らかであるときはその有効期間の年数) |

| 広告宣伝用資産の 贈与に伴う費用 | その資産の耐用年数の70%に相当する年数(その年数が5年を超えるときは5年) |

繰延資産を活かした節税方法

会計上の繰延資産では、均等償却だけでなく任意償却も認められています。償却するタイミングや金額を自由に決められる任意償却を選択し、業績に応じて償却金額を調整すれば、税負担を抑えることができます。

たとえば創立や開業にかかった費用について、売上の不安定な会社設立直後は償却金額を抑え、事業が軌道に乗り売上が伸びた時期に償却金額を増やすことで、好調期の課税所得金額を調整し税負担を軽減できます。

まとめ

繰延資産は支出の効果が1年以上に及ぶ費用について、一時的に資産として計上し、適切な期間にわたって償却し費用化するものを指します。

該当する費用や、仕訳に用いる勘定科目、償却期間や償却方法などは「会計上の繰延資産」と「税務上の繰延資産」とで異なります。両者の違いを理解し、正しく処理を行いましょう。

また繰延資産の償却方法として任意償却を選択できるケースでは、償却する時期や金額を調整することで税負担を抑えられる場合があります。

はじめての経理でも、自動化で業務時間を1/2以下にする方法

経理業務は日々の入出金管理のほか、請求書や領収書の作成・保存、仕訳作成まで多岐にわたります。

シェアNo.1のクラウド会計ソフト*1「freee会計」は、面倒な入力作業や仕訳を自動化し、見積書や請求書も簡単に作成できるため、経理業務にかかる時間を半分以下*2に削減できます。

※1リードプラス「キーワードからひも解く業界分析シリーズ:クラウド会計ソフト編」(2022年8月)

※2 自社調べ。回答数1097法人。業務時間が1/2以上削減された法人数

また、一度の入力で複数の業務が完了するため、重複作業や転記作業はほぼ発生しません。

数ある会計ソフトの中でも、freee会計が選ばれる理由は大きく分けて以下の3つです。

- AI-OCR機能で自動入力・自動仕訳

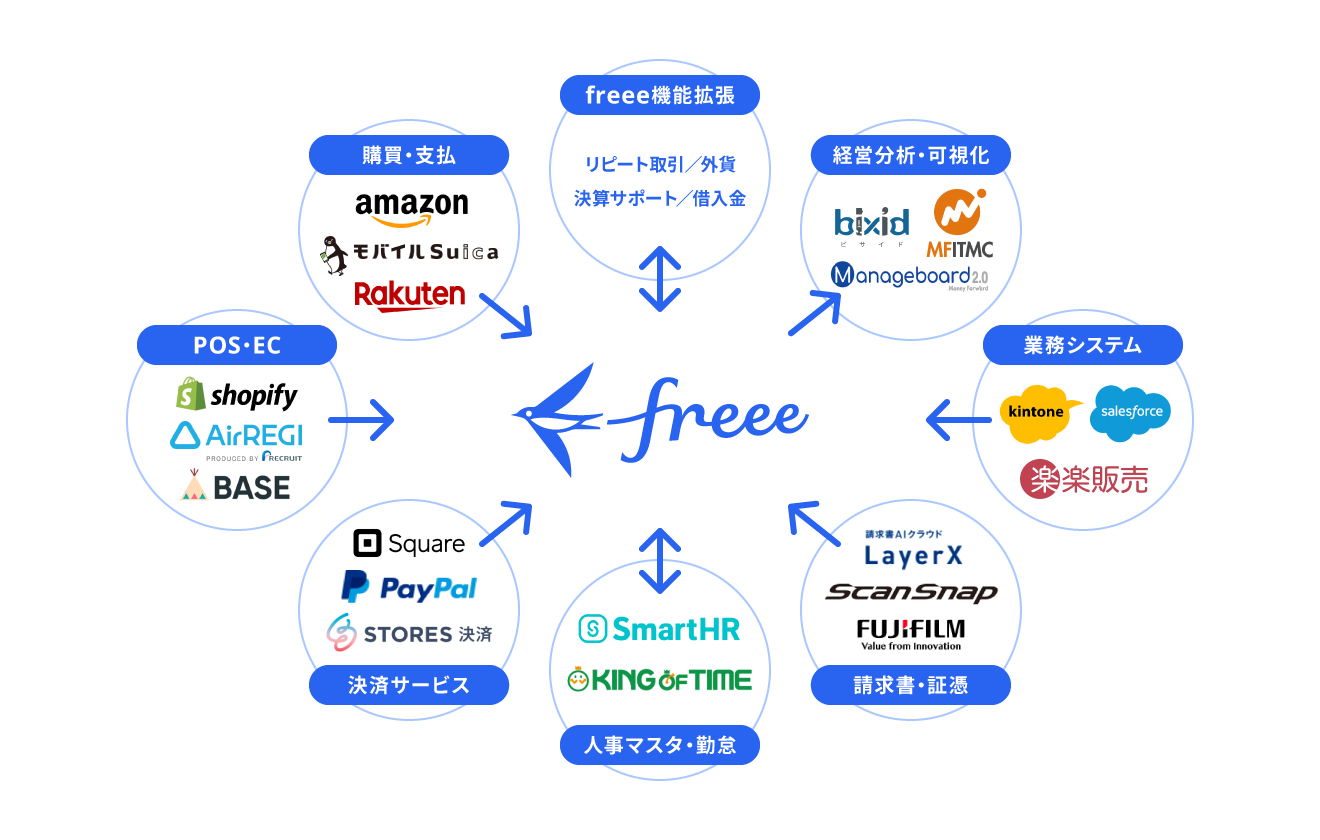

- 全国ほぼすべての銀行・160以上の外部サービスと連携

- 充実のサポート体制

それぞれの特徴についてご紹介していきます。

AI-OCR機能で自動入力・自動仕訳

領収書・受取請求書などをスマホのカメラで撮影しfreee会計に取り込めば、読み取り機能(OCR機能)が取引先名や金額などをAI解析し、仕訳に必要な情報を自動で入力。そのまま支払管理・仕訳まで自動で作成できます。

全国ほぼすべての銀行・160以上の外部サービスと連携

freee会計は全国ほぼすべての銀行やクレジットカード、決済サービスなどと連携可能。同期していれば自動で利用明細を取り込むので、勘定科目の登録はもちろん、売掛金や買掛金の消し込み、入金仕訳などの記帳が、freee会計の画面だけで行えます。

さらに、地代家賃や役員報酬など定期的に入金・支払金が発生する取引は、登録さえしておけばfreee会計が自動で記帳まで完了します。

充実のサポート体制

freee会計には、経理をするうえでの不安を解消できる充実したサポートコンテンツを用意しています。

それでも解決できないお悩みはfreeeの専任スタッフにご相談いただける体制も整っているため、はじめて経理される方でも安心して始めることができます。

よくある質問

繰延資産とは?

繰延資産とは、費用のうち支出の効果が1年以上に及ぶものを指します。繰延資産について詳しくは、記事内「繰延資産とは」をご覧ください。

繰延資産の償却期間は?

繰延資産の償却期間は会計上の繰延資産と税務上の繰延資産で異なり、また費用の種類によっても異なります。繰延資産の償却期間について詳しくは、記事内「繰延資産の償却方法と償却期間」をご覧ください。

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。