監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

流動資産とは企業が保有する資産の種類のひとつで、短期間での現金化が可能な、文字通り「流動性が高い資産」を指します。流動資産に分類される勘定科目にはさまざまなものがあり、現金や売掛金、有価証券などが該当します。

取引先への支払いを滞りなく行って事業活動を継続するには、現預金をはじめとした流動資産を適切に管理することが求められます。

本記事では、流動資産と当座資産・固定資産の違いや、流動資産に分類される勘定科目の種類を紹介するとともに、流動資産に関わる指標である流動比率の考え方についても解説します。

目次

はじめての経理はfreee会計で簡単・安心・確実に

経理未経験でも、freee会計で帳簿や決算書を作成できます。銀行口座と同期すると、複雑な仕訳を自動化したり、日々の記帳を行うと、1クリックで決算書を作成できたり、初心者の方でも安心して進められます。

流動資産とは

流動資産とは、会社が保有する資産のうち1年以内に現金化できる流動性の高い資産です。

決算書類のひとつである貸借対照表上、会社の資産には「流動資産」「固定資産」「繰延資産」の3種類があり、このうち短期間に現金化できる資産が流動資産です。

ただし、受取手形や売掛金は場合によっては現金化が難しいこともあるなど、流動資産に該当する資産の中でも現金化のしやすさには違いがあります。

当座資産との違い

当座資産は流動資産のひとつです。流動資産の中でも特に現金化しやすい資産を指し、現預金や受取手形・売掛金・有価証券が該当します。

ただし、有価証券の中でも長期保有を目的としているものなど、すぐに現金化しない・できないものは当座資産には含まれません。

固定資産との違い

固定資産は流動資産と同じく資産の種類のひとつであり、貸借対照表では資産の部に記載されます。両者の違いは「現金化のしやすさ」です。

流動資産は短期保有目的の資産や1年以内に現金化できるものを指すのに対して、固定資産は長期保有目的の資産や現金化に1年超かかるものを指します。土地・建物・機械設備などの有形固定資産や、のれん・特許権といった無形固定資産などが固定資産に分類されます。

流動資産の種類と該当する主な勘定科目

流動資産は以下の3種類に分けられます。

流動資産の種類

- 当座資産

- 棚卸資産

- その他流動資産

それぞれの概要と該当する主な勘定科目について、詳しく解説します。

1)当座資産

当座資産とは、流動資産の中でも特に早期に現金化できる資産のことです。以下のような勘定科目が該当します。

当座資産に該当する勘定科目

- 現金

- 預金

- 受取手形

- 売掛金

- 有価証券(満期までの期間が1年超のものなどは除く)

現預金には、銀行預金や郵便貯金、金銭信託のほか、1年以内に満期を迎える定期預金なども含まれます。

商品販売時に対価として受け取る受取手形は、満期日に支払いが受けられ、また割引をすれば期日前に支払いを受けられるなど現金化しやすいため、当座資産に分類される資産です。

売掛金は商品やサービスを販売した代金について後日支払いを受ける権利であり、取引先が期日までに支払いを行うため、比較的近い将来に現金化できることから当座資産に分類されます。

売買や満期保有を目的とする有価証券のうち、満期日が1年以内のものは当座資産にあたります。売買を目的としないものや、満期までの期間が1年を超えるものなどは、当座資産ではなく固定資産の「投資有価証券」に分類されます。

2)棚卸資産

棚卸資産とは、販売などを目的に仕入れた物品のうち社内にとどまっているものです。以下のような勘定科目が該当します。

棚卸資産に該当する勘定科目

- 商品

- 製品

- 半製品

- 原材料

- 仕掛品

仕入れや製造を行った商品や製品だけでなく、製造途中ではあるもののそれ自体が中間製品として販売可能な半製品も、棚卸資産に該当します。

原材料には、製品を作るために必要な原料や材料、部品などが含まれます。また、原材料を加工した状態の仕掛品も棚卸資産です。

棚卸資産は当座資産と異なり、販売しなければ現金化できません。当座資産に比べると現金化に時間がかかる点、必ずしも販売できるとは限らない点に注意が必要です。

3)その他流動資産

その他流動資産とは、流動資産の中で当座資産・棚卸資産に該当しない資産です。以下のような勘定科目が該当します。

その他流動資産に該当する勘定科目

- 前払金

- 未収入金

- 前払費用

- 貸倒引当金

- 短期貸付金

前払金とは購入代金を前払いした際の費用のことで、未収入金とは商品・製品以外のものなど「営業取引以外の取引」で資産を売却した際の債権を指します。

前払費用は、継続的なサービスを受けるために前払いした費用で、期末時点でまだサービスの提供を受けていない部分を指します。ただし、決算日翌日から起算して1年を超えてサービスを受けるものは、固定資産の「投資その他の資産」に分類される長期前払費用として計上します。

貸倒引当金とは、取引先の倒産などによって貸倒れが起こるリスクに備えて事前に計上するもので、短期貸付金とは、決算日翌日から1年以内に返済期日を迎える貸付金です。返済期限が1年を超える長期貸付金は、流動資産ではなく固定資産の「投資その他の資産」に該当します。

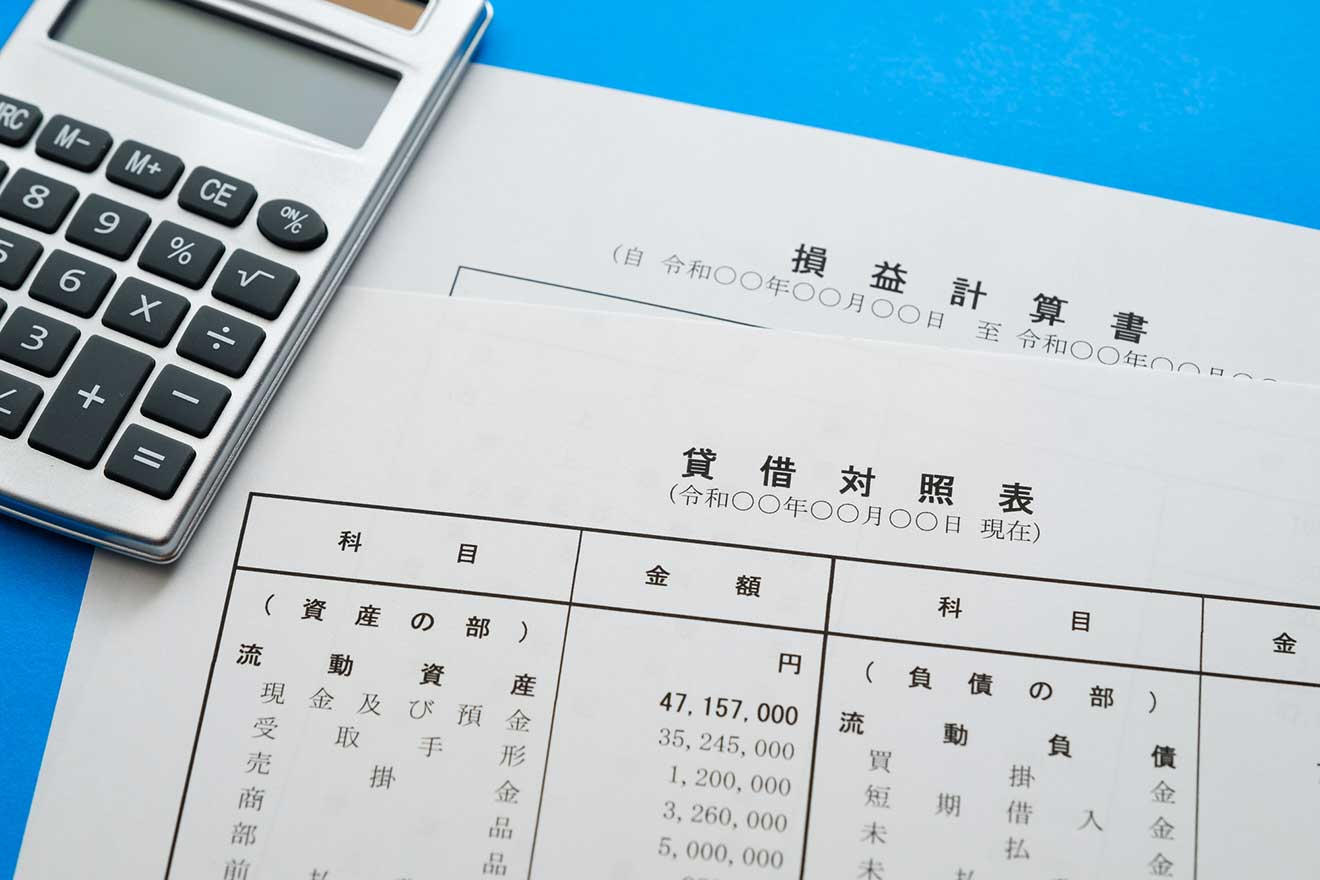

貸借対照表における流動資産の位置付け

企業会計原則のひとつである「明瞭性の原則」に基づき、貸借対照表ではわかりやすく項目を並べて記載することが求められます。貸借対照表の項目の記載方法には流動性配列法と固定性配列法の2種類があり、一般的に用いられるのは流動性配列法です。

流動性の高い資産から順に記載する流動性配列法では、貸借対照表の左側の「資産の部」の中で流動資産を一番上に配し、流動資産の中でも現金や預金など特に流動性が高い資産から記載します。

一方で、固定性配列法とは流動性の低いものから記載する方法で、この場合、流動資産は「資産の部」の中で固定資産よりも下に記載されます。固定資産の割合が極めて高い業種でのみ、固定性配列法での記載が認められています。

流動比率とは? 流動資産に関わる指標を事業経営に活かすためのポイント

流動比率とは、流動負債に対する流動資産の割合を表す指標です。

流動比率の求め方

- 流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100

1年以内の短期間に支払いが必要な流動負債の金額と、短期間に現金化が可能な流動資産のバランスが示され、短期間における企業の支払能力を確認するのに役立ちます。

流動比率が100%を下回る場合は、1年以内に支払いが必要な負債に対応できるだけの流動性の高い資産がないことを意味します。資金ショートが発生するリスクが高く、売上の向上によって現預金を増やすなど、対策をすべき状態だと言えます。

一方で、「流動比率が100%を超えている場合は資金ショートのリスクがない」ということではありません。たとえば、流動資産に短期貸付金などが多く含まれると、数字上は流動資産の金額が大きく資金繰りに余裕があると考えられても、すぐに現金化ができず急な支出に対応できないことがあります。

事業経営への示唆を求めるにあたっては、流動比率だけでなく、流動資産や流動負債の内容も確認することが重要です。

流動比率の業種別の目安

流動比率の目安には業種によって差が見られるため、自社の業種における平均値を確認する必要があります。以下は、「中小企業実態基本調査」の結果として公表されている流動資産・流動負債の平均額をもとに計算した、2022年度の業種別の流動比率です。

| 業種 | 流動比率 |

|---|---|

| 建設業 | 223.8% |

| 製造業 | 194.5% |

| 情報通信業 | 245.7% |

| 運輸業、郵便業 | 178.7% |

| 卸売業 | 179.4% |

| 小売業 | 164.1% |

| 不動産業、物品賃貸業 | 173.4% |

| 学術研究、専門・技術サービス業 | 222.9% |

| 宿泊業、飲食サービス業 | 159.6% |

| 生活関連サービス業,娯楽業 | 161.9% |

| サービス業(他に分類されないもの) | 215.6% |

流動比率は一般的に建設業では高く、小売業や飲食業では低い傾向にあります。

建設業では、工事が完了して代金が支払われるまでに時間がかかることがあり、工事期間中の資材購入に自社の資金で対応するためには十分な現預金が必要です。流動資産である現預金が多ければ、流動比率は高くなります。

一方で飲食業の場合は、食材などを仕入れた後、すぐに販売して現金化することで支払いに充てられるため、別途十分な額の現預金を手元に用意する必要性は建設業ほど高くありません。

流動比率が200%を超えている場合、建設業なら適切な水準であっても、飲食業だと高すぎる可能性があります。新たな設備投資に充てるべき現預金を投資に使っていないのであればむしろ問題であり、流動比率は高ければ良いというわけではない点にも留意が必要です。

まとめ

流動資産は短期間で現金化できる資産で、当座資産・棚卸資産・その他流動資産の3種類があります。

流動負債に対する流動資産の割合を示す指標である「流動比率」は、当面の資金繰りに問題がないかを確認する際に活用できます。業種別の平均値を参考にしながら定期的に流動比率をチェックするとともに、その計算のもとになっている流動資産・流動負債の具体的な内容も確認することが大切です。

はじめての経理でも、自動化で業務時間を1/2以下にする方法

経理業務は日々の入出金管理のほか、請求書や領収書の作成・保存、仕訳作成まで多岐にわたります。

シェアNo.1のクラウド会計ソフト*1「freee会計」は、面倒な入力作業や仕訳を自動化し、見積書や請求書も簡単に作成できるため、経理業務にかかる時間を半分以下*2に削減できます。

※1リードプラス「キーワードからひも解く業界分析シリーズ:クラウド会計ソフト編」(2022年8月)

※2 自社調べ。回答数1097法人。業務時間が1/2以上削減された法人数

また、一度の入力で複数の業務が完了するため、重複作業や転記作業はほぼ発生しません。

数ある会計ソフトの中でも、freee会計が選ばれる理由は大きく分けて以下の3つです。

- AI-OCR機能で自動入力・自動仕訳

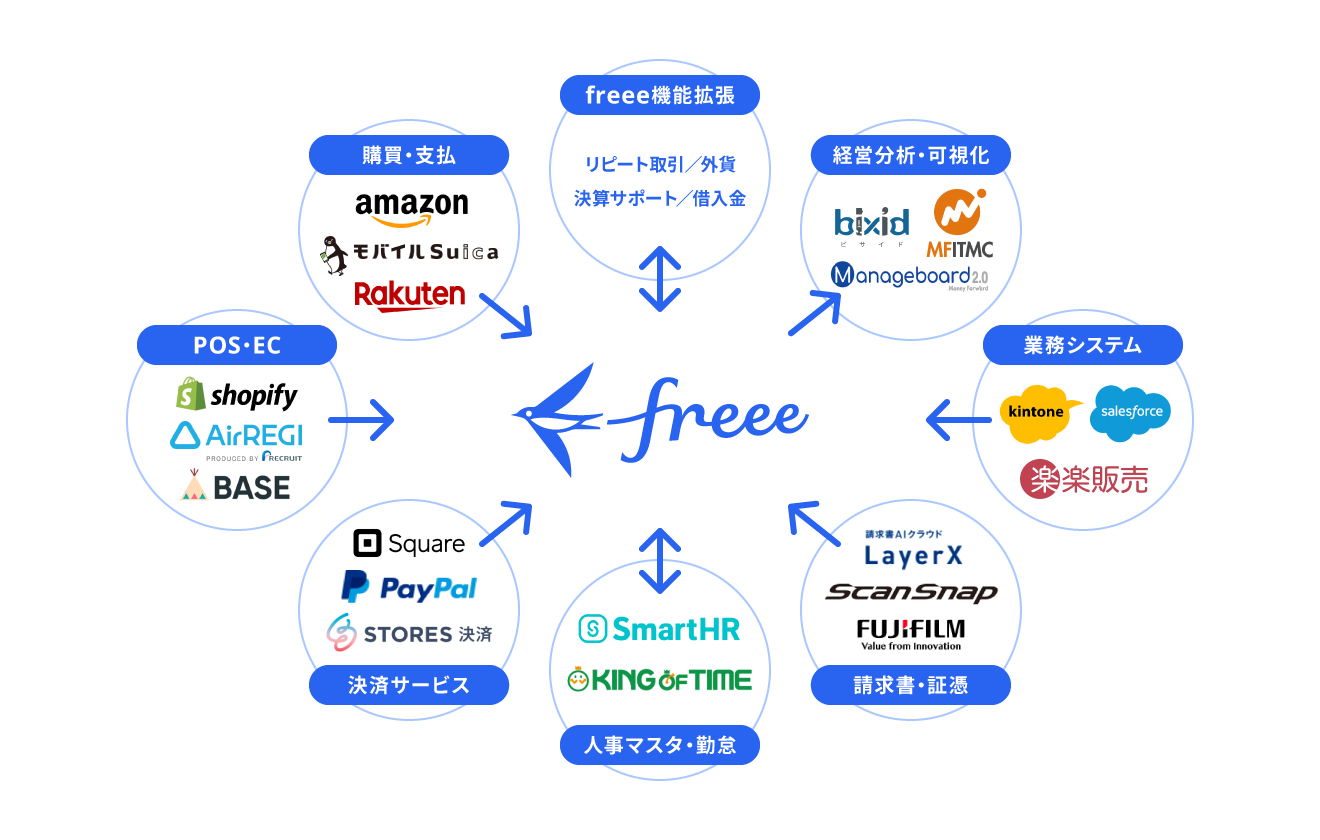

- 全国ほぼすべての銀行・160以上の外部サービスと連携

- 充実のサポート体制

それぞれの特徴についてご紹介していきます。

AI-OCR機能で自動入力・自動仕訳

領収書・受取請求書などをスマホのカメラで撮影しfreee会計に取り込めば、読み取り機能(OCR機能)が取引先名や金額などをAI解析し、仕訳に必要な情報を自動で入力。そのまま支払管理・仕訳まで自動で作成できます。

全国ほぼすべての銀行・160以上の外部サービスと連携

freee会計は全国ほぼすべての銀行やクレジットカード、決済サービスなどと連携可能。同期していれば自動で利用明細を取り込むので、勘定科目の登録はもちろん、売掛金や買掛金の消し込み、入金仕訳などの記帳が、freee会計の画面だけで行えます。

さらに、地代家賃や役員報酬など定期的に入金・支払金が発生する取引は、登録さえしておけばfreee会計が自動で記帳まで完了します。

充実のサポート体制

freee会計には、経理をするうえでの不安を解消できる充実したサポートコンテンツを用意しています。

それでも解決できないお悩みはfreeeの専任スタッフにご相談いただける体制も整っているため、はじめて経理される方でも安心して始めることができます。

よくある質問

流動資産とは?

流動資産とは、会社が保有する資産のうち1年以内に現金化できる資産です。流動資産について詳しくは、記事内「流動資産とは」をご覧ください。

流動資産に該当する主な勘定科目は?

流動資産に分類される勘定科目には、現金や売掛金、商品などがあります。詳しくは、記事内「流動資産の種類と該当する主な勘定科目」をご覧ください。

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。