パスワード管理、どうしている?管理方法の種類やおすすめのソフトについて解説

最終更新日:2025年1月22日

事業運営にあたっては複数のシステムやソフトウェア、サービスなどを活用するケースがあり、その場合はそれぞれのパスワードを適切に管理する必要があります。

パスワードそのものの危険性が高かったり管理方法に問題があったりすると、不正ログインや第三者への情報漏えいといった重大なトラブルにもつながりかねません。

本記事では、パスワードの漏えいによって生じるリスク、危険なパスワードと安全なパスワードの違い、パスワードの管理方法や活用できるソフトウェアについて詳しく解説します。

目次

- パスワードの漏えいによって生じるリスクとは

- 危険なパスワードと安全なパスワードの違い

- パスワードの一般的な管理方法

- データでパスワード管理をする際の注意点

- パスワード管理で使えるおすすめのソフトウェア5選

- よくある質問

- まとめ

パスワードの漏えいによって生じるリスクとは

パスワードの漏えいには、次のようなリスクがあります。

不正ログインによりデータが改ざん・消去される

企業が保有している支払いデータが改ざんされたケース、管理しているウェブサイトの内容が改ざんおよび消去されたケースなどがあります。

第三者へ個人情報が流出する

パスワードの漏えいをきっかけとして、本来企業が外に開示してはいけない顧客データなどが流出した事例が報告されています。

また、企業に勤める従業員の個人情報が漏えいしたケースもあります。

事故・トラブル対応へのコストが発生する

パスワードが漏えいした原因や漏えい先などの調査、セキュリティ対策の強化などを実施するには相応のコストがかかります。

加えて、それらに対応する担当者のリソースを使うことにもなるので、人的コストも無視できません。

賠償金を請求される

企業のパスワードが漏えいし、不正ログインがあったことでサービス利用者や取引先に損害が生じた場合には、損害賠償を請求される恐れもあります。

企業としての信用やブランドイメージが失墜する

パスワード漏えいは上記で説明した具体的な損害・損失を招くだけでなく、「管理ができていない企業」という印象から信用の低下やブランドイメージの失墜につながるリスクがあります。

パスワードなどの情報漏えいが明るみに出た直後に顧客が離れたという事例もあります。

危険なパスワードと安全なパスワードの違い

パスワードの漏えいを防ぐには、パスワードを安全性の高いものに設定することが重要です。危険なパスワードと安全なパスワードの特徴を詳しく解説します。

危険性の高いパスワードの特徴

危険性が高いとされるパスワードとして、「単純なもの」が挙げられます。アメリカのサイバーセキュリティ企業が報告した調査結果(2024年)によると、最もよく使われたパスワードは「123456」でした。パスワードを忘れないよう、単純な数字の組み合わせなどにしているケースは意外に多いようです。

自分で覚えやすい一方で、シンプルなパスワードほど他人も推測しやすいため、悪意のある第三者のターゲットになるリスクが高まります。

総務省の情報セキュリティサイトでは、以下のようなパスワードを「危険性が高いもの」として紹介しています。

IDと同じ文字列

自分・家族・ペットなどの名前や誕生日:「yamada」「taro」「19960628」など

同じ文字の羅列やわかりやすい並び、短すぎる文字:「0000」「123456」「asdf」「qwerty」「aaaa」「ps」など

辞書にある単語の利用:「password」「baseball」「soccer」など

安全性の高いパスワードの特徴

危険なパスワードの特徴として「単純なもの」を挙げましたが、言い換えれば、複雑なパスワードほど安全性は高いと考えられます。

先にも挙げたように、「user」「password」「admin」「1234」などの簡単な文字列で構成されたパスワードは、第三者から比較的短時間で見破られやすいでしょう。一方、複雑なパスワードは予測が難しく、総当たりで試すような攻撃手法も避けやすくなります。

内閣サイバーセキュリティセンターが公開している資料「インターネットの安全・安心ハンドブック」では、次の条件を満たしたパスワードは安全性が高いとしています。

使用する文字の種類や桁数が増えることで文字列のパターンも増加し、推測の難易度が上がるため安全性が高まるのです。

10桁以上(機器やウェブサービスのログインパスワードの場合)

アルファベットは大文字と小文字を併用

数字や記号も併用

パスワードの一般的な管理方法

企業などの組織においては、業務に際してさまざまなパスワードを扱う可能性があるため、パスワードを使用する従業員はもちろん、各部門のマネジャーや情報システム部門などの担当者は管理方法に留意する必要があります。

ここでは、一般的なパスワードの管理方法を取り上げ、それぞれの特徴や注意点を解説します。

紙や手帳にメモして保管する

パスワードを、ノートや紙に書いて管理している人も少なくないようです。メモには第三者に見られるリスクがありますが、サイバー攻撃を想定した場合には、アナログな管理方法のため漏えいのリスクがない点がメリット�といえます。

いうまでもなく、パスワードを書いたメモの管理には気を付けなければなりません。

ウェブブラウザに保存させておく

ウェブブラウザ内蔵のパスワード保存機能(パスワードマネージャー)は、ウェブサイトのログイン情報を保存し、必要なときに自動で入力できる便利な機能です。安心して使える機能として活用している人も多くいますが、実は「それほど安全ではない」ともされています。

内閣サイバーセキュリティセンターの「インターネットの安全・安心ハンドブック」にも「ウェブブラウザにはパスワードを保存しない」と明記されています。

たとえば、パソコンでウェブサイトにログインしていた場合、席を離れている間に第三者がパソコンを操作してしまう可能性があります。パスワード保存機能を使用していると、本人でなくとも自動でログインできてしまいます。

また、企業のサーバーやシステムが不正アクセスに遭った際にも、保存されているパスワードが根こそぎ盗まれることがあります。

Excelなどのデータファイルで管理する

Excelなどのデータファイルを使うことで、パスワード自動保存機能が抱えるリスクを回避しながら管理できます。コストをかけず手軽に活用できる点もメリットです。

Excelであれば、管理しやすいように様式・レイアウトを自由に調整でき、最終更新日や定期変更スケジュールなども管理できます。ただし、次に紹介するパスワード管理ソフトウェアと比べると、自動入力や自動共有などができないため利便性では劣ります。

また、Excelなどで管理をする際は、ファイル名を「パスワード管理.xlsx」のような中身がわかるものにしないなどの工夫が不可欠です。

パスワード管理ソフトウェアなどを使用する

パスワード管理に特化したソフトウェアを活用すれば、安全にパスワードを管理でき、かつ利便性の面でもメリットが得られます。

また、パスワード管理ソフトウェアのパスワード自動生成機能を使えばランダムで複雑な文字列が簡単に生成されるため、安全性の高いパスワードで運用可能です。

パスワード管理のソフトウェアには、インストールして使う「スタンドアロン型」とネットワーク上の環境を使う「クラウド型」があります。

スタンドアロン型とは

スタンドアロン型は、各サービスにログインした際、アカウント管理ソフトウェアがパスワードを記憶し、次回から自動でログインを行ってくれるものです。先に挙げたメモやExcelなどと比べ、高い利便性が期待できます。

ローカルに保存されるパスワードデータは暗号化されるため、高いセキュリティが確保されます。ただし、使用している端末自体が破損したときはパスワードが復旧できない恐れがあるため注意が必要です。

クラウド型とは

クラウド型には、スタンドアロン型の特長で挙げた利便性・堅牢性に加え、複数のデバイスでアカウントを共有できるメリットがあります。

ただし、「通信環境の影響を受けやすい」「既存のシステムと連携しにくい」といったクラウド型ならではのデメリットはあるため、サービスの選定は慎重に行う必要があります。

データでパスワード管理をする際の注意点

安全性の高いパスワード、すなわち桁数が多く複雑なパスワードを管理するなら、やはりデータが効率的であり利便性が高いといえます。以下、データでパスワードを管理する際の注意点を5つ解説します。

同じものを使い回さない

同じパスワードを複数の異なる端末やウェブサイトなどで使い回すと、漏えいのリスクが高まります。実際に起こったサイバー攻撃の中には、ひとつのサービスから流出したパスワードを使って、ほかのサービスに不正ログインを繰り返す手口がありました。

複雑で安全性が高いと思われるパスワードでも、使い回しは��避けましょう。

定期的にバックアップしておく

ツールやソフトウェアでパスワード管理をする際に徹底したいのが、定期的にデータのバックアップをとることです。

安全に管理してくれるからといって特定のツールやソフトウェアに依存していると、「セキュリティに脆弱性が見つかった」「サービス提供先のサーバーがサイバー攻撃を受けた」「突然サービスが終了した」といった事態に対処できません。

万が一の事態に備えて定期的にバックアップをとり、使用しているツールやソフトウェアが使えなくなっても代替方法に移せる体制にしておくことが重要です。

パスワードを変えすぎない

パスワードを変えすぎないことも実は重要です。以前は「パスワードは定期的に変更することで安全性が保たれる」といわれていましたが、最近では「定期的な変更は不要」という考え方が一般的になっています。

パスワードを頻繁に変更していると安易な文字列になりやすく、使いまわされる傾向があるためです。

米国国立標準技術研究所(NIST)のガイドラインでは「パスワードを定期変更する必要はなく、流出した場合に速やかに変えることが重要」と示されており、日本では総務省が同じスタンスで周知を行っています。

二段階認証やSSOで管理体制を強化する

企業でパスワードを管理するときは、パスワードを使用する従業員個人ではなく、企業として管理体制を整備・強化しておくことが重要です。具体的な対応策には、二段階認証やシングルサインオン(SSO)などが挙げられます。

二段階認証とは、パスワードの入力後に別のデバイスなどで再度の認証を必要とする仕組みです。仮にパスワードが漏えいし、第三者がログインしようとしても、再度の認証で不正なログインを防ぐことができます。

シングルサインオン(SSO)とは、一度の認証で複数のシステムやサービスを利用できる仕組みのことです。ひとつのパスワード管理で済むため、管理が煩雑になるリスクを防げます。従業員それぞれがパスワードを管理することによる不正アクセスや情報漏えいのリスク上昇を避けられます。

専用のソフトウェアを導入する

利便性を追求しリスクを減らすためには、パスワード管理に特化した専用のソフトウェアを導入するのも有効です。

ソフトウェアには有料のもの、無料のものがありますが、企業で使用するなら有料のものが安心でしょう。

データでパスワード管理をする際の注意点

最後に、パスワード管理に使えるおすすめのソフトウェアを紹介します。

| ソフトウェア名称 | 提供会社 |

|---|---|

| 1Password | AgileBits,Inc. |

| Bitwarden | Bitwarden,Inc. |

| TeamPassword | 株式会社ライオニス |

| GMOトラスト・ログイン | GMOグローバルサイン株式会社 |

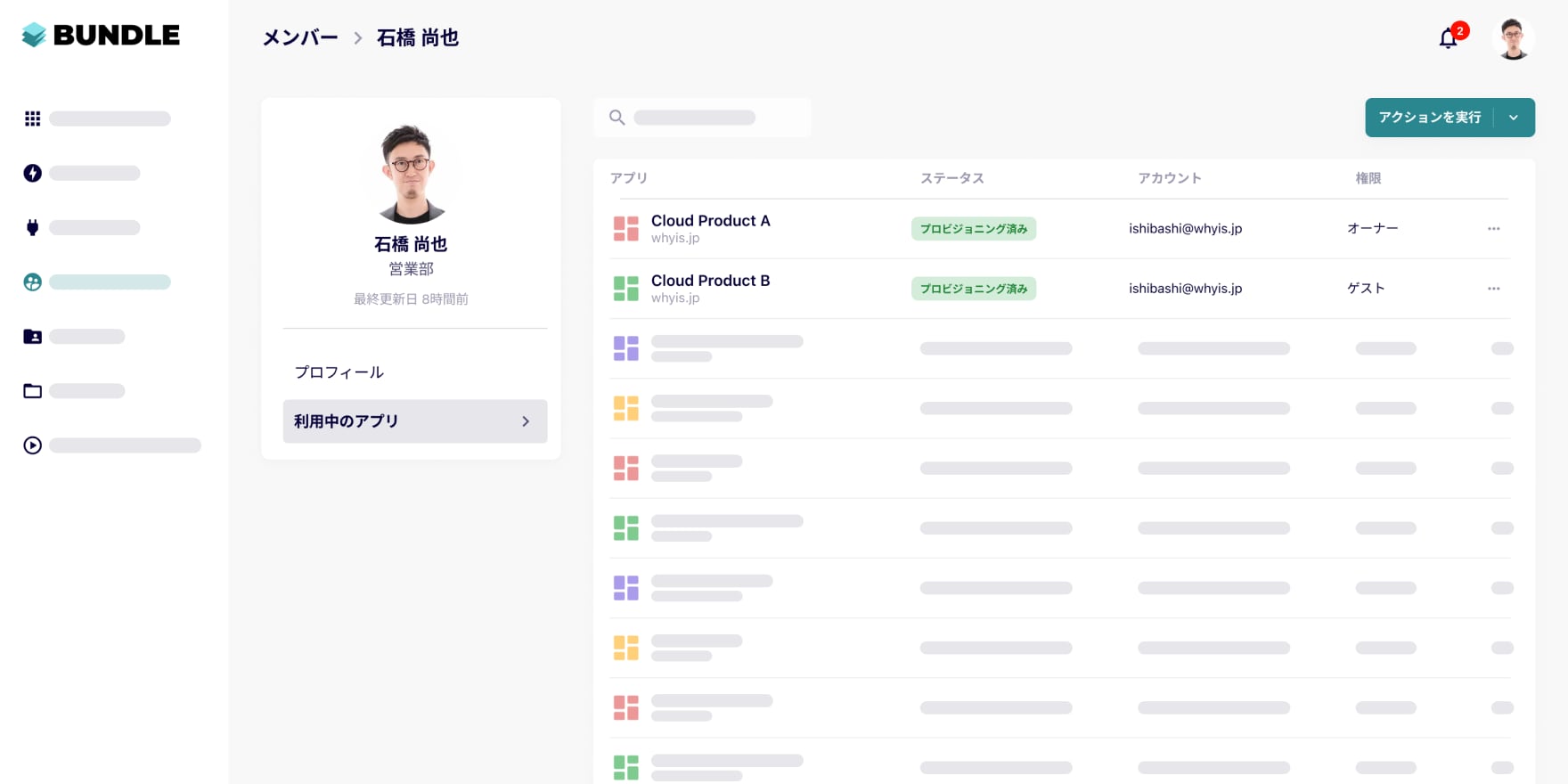

| Bundle by freee | フリー株式会社 |

自社のニーズに適したパスワード管理ソフトを検討してみましょう。

よくある質問

パスワード管理の主な方法は?

「紙や手帳にメモする」といったアナログな方法のほか、「ウェブブラウザのパスワード保存機能を使う」「Excelなどのデータファイルを活用する」「パスワード管理に特化したソフトウェアを活用する」といった選択肢があります。

詳しくは記事内の「パスワードの一般的な管理方法」をご覧ください。

パスワード管理で使えるおすすめのソフトウェアは?

「1Password」「Bitwarden」「TeamPassword」「GMOトラスト・ログイン」「Bundle by freee」などがあります。

詳しくは記事内の「パスワード管理で使えるおすすめのソフトウェア5選」をご覧ください。

まとめ

企業で使用しているパスワードは悪意のある第三者に狙われる可能性があり、十分な対策を講じているつもりでもパスワードの漏えいは起こり得ます。そのため、従業員個人はもちろん、従業員を管理するマネージャーや情報システム部門の担当者は、安全なパスワードの生成方法と管理方法、体制について基本的な知識を身に付けておかなければなりません。

推奨されるパスワードの管理方法は更新される可能性があるため、情報をチェックすることも重要です。パスワード管理専用のソフトウェアであれば、最適かつ最新の対策がとれると期待できるため、本記事を参考に導入を検討してみてください。

SaaS管理の成功事例集

増え続けるSaaS管理の参考に!Bundle by freeeを導入いただいた企業様の成功事例をご紹介。